(…) Треугольник, обращенный вершиной вниз, в данном контексте полисемантичен. В изобразительном искусстве треугольник как знак уже со времен верхнего палеолита символизировал женский образ. В ритуальных фигурках трипольской культуры 111 тыс. до н. э. треугольник натуралистически подчеркивал признак женского пола. Ту же семантику он несет и на женских статуэтках анауской культуры эпохи бронзы. В рассматриваемом узоре полотенца треугольник в основании дерева, вероятно, символизирует женское порождающее начало, связанное с землей, а вместе с деревом – порождением земли – является воплощением женского Божества, отождествлявшегося с деревом».

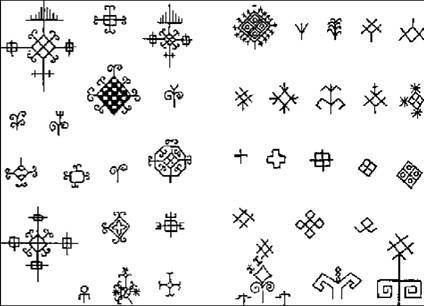

Конец полотенца обрамлен ромбическим узором, который, по справедливому выводу исследовательницы, символизирует все то же женское естество и плодородие. В отечественной литературе (в основном благодаря авторитету академика Б.А. Рыбакова) в настоящее время возобладала точка зрения, согласно которой ромбический орнамент с точкой посередине представляет собой символ засеянного поля (рис. 18). Здесь налицо явный рецидив вульгарно-социологического подхода, требующего во всех предметах и явлениях материальной культуры (включая декоративно-прикладное искусство) отыскивать следы односторонне понимаемой производственной деятельности. Причем под последней мыслится исключительно хозяйственная деятельность, основанная на коллективном или индивидуальном труде.

На самом деле треугольный и ромбический орнаменты коренятся в таких доисторических глубинах, когда земледелием вообще еще никто не занимался. Зато всегда занимались, и независимо от хозяйственной формации, производством и воспроизводством себе подобных. Если отвлечься от отечественной или переводной литературы, с которой в основном и знаком российский читатель, то мировая наука говорит совершенно о другом. Согласно давно установившемуся и, в общем-то, даже не дискутируемому мнению, ромб обозначает женское детородное начало вообще и женские гениталии (vulva и vagina) в частности. При этом «чистый» ромб символизирует девственность (в том числе и Божественную непорочность Девы Марии), а ромб с точкой посередине – утрату девственности (дефлорацию), зрелую или рожавшую женщину[22].

Безусловно в настоящее время, после чуть ли не полной утраты былых традиций, сохранившийся практически в первозданном виде орнамент никакой экспрессивной сексуальной нагрузки давно уже не несет. Однако половая принадлежность по-прежнему сохраняется и узоры, берущие свое начало в матриархальных глубинах, как и тысячи лет назад, украшают в основном женскую одежду, предметы женского быта и обихода или свадебное убранство невесты. Что касается мужских символов, то фаллические изображения, скажем, на русских вышивках хотя и редки, но все же встречаются (рис. 19). Мужская семантика в русской традиционной культуре перенесена на материальные предметы: прялки, скалки, столбы и столбики, сучки, черенки ложек, кнутовища и т. п. – одним словом, на все то, что имеет не вогнутую или дырочную[23], а выпуклую или торчковую форму. Например, у славян долгое время сохранялись обычаи, имеющие ярко выраженную сексуально-эротическую окраску. В частности, символика свадебного обряда в далеком и недалеком прошлом зачастую приобретала подчеркнуто натуралистическое воплощение. Вопреки церковным и нецерковным запретам архаичные ритуалы существовали и практиковались, несмотря ни на что, на протяжении многих тысячелетий. Так, в белорусских деревнях чуть ли не до середины нынешнего ХХ века практиковался свадебный «столбовой обряд». Суть его в совершении некоторых ритуальных (как правило, вульгарных) действий «у столба» внутри избы[24]; деревянный столб в данном случае как раз и имитирует фаллос.

В изобразительном орнаменте, связанном с тканьем и вышиванием, как правило, всегда доминировала женская символика. Нередко она переносилась и на мужскую одежду. Это было связано с тем, что по существующим испокон веков традициям прядением, шитьем и вышиванием в русской, славянской (и вообще индоевропейской) среде занимались исключительно женщины. Они не только обозначали в соответствующих орнаментальных знаках, символах и предельно обобщенных сюжетах свою половую принадлежность, но и переносили ее на предметы мужского обихода, совершая тем самым, по существу, магический обряд. Ибо появление, скажем, на мужской рубахе женских символов, вышитых женой, матерью или возлюбленной (да еще при произнесении соответствующего заговора или заклинания), означало подчинение мужского начала женскому. Хорошо, если такая акция имела положительную направленность, но случалось ведь и наоборот.

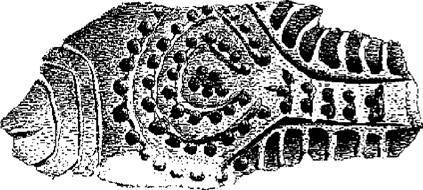

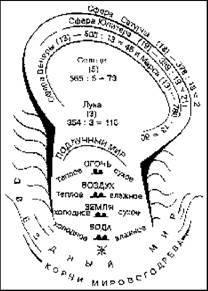

Орнамент способен нести глубокую смысловую, предфилософскую и протонаучную нагрузку. Это доказали исследования известного археолога и популяризатора науки Виталия Епифановича Ларичева. В насечках и лунках, которыми испещрены некоторые фигурки и иные предметы, найденные при раскопках в Сибири, он установил и доказал наличие развитых астрономических и календарных представлений у так называемых первобытных людей. На эту тему им опубликовано множество работ; среди них – получившие широкий читательский резонанс книги: «Мудрость змеи: первобытный человек, Луна и Солнце» (Новосибирск, 1989); «Сотворение Вселенной: Солнце, Луна и Небесный дракон» (Новосибирск, 1993); «Звездные Боги» (Новосибирск, 1999) и др. Характерным и показательным примером «орнаментального знания» может служить расшифрованная В.Е. Ларичевым символика на одном из непонятных предметов, найденных в 1928 году при археологических раскопках у села Мальта, на реке Белой, в 85 километрах к западу от Иркутска (рис. 20). Сибирский ученый выявил в закодированной гравюре настоящую космологическую модель (рис. 21) мальтинских жрецов и дал точный математический расчет содержащегося в ней астрономического и мировоззренческого знания. Более того, семантика космологического орнамента оказалась сопряженной с образом Великой богини-матери и древнейшими матриархальными представлениями о Женском начале, заложенном в основу Мироздания: в мальтинских «узорах» совершенно четко вырисовывается изображение матки и влагалища (рис. 22).

Семантика орнаментальных символов – лишь одна из частей большой и до конца не решенной проблемы. Вторая ее часть связана с происхождением орнамента как такового. Сложилось представление, что орнамент возникает как бы сам собой – поначалу стихийно, а затем совершенствуется и закрепляется путем формирования многовековых традиций. Именно таким образом и дожили до наших дней многообразные и неповторимые национальные узоры. Все это так, но, как говорится, правда, да не вся. Ибо есть еще один канал появления орнаментальных символов, более простой и не менее значимый. Многие орнаментальные символы закодированы в энергоинформационном поле, которое пронизывает всё мироздание, косную и живую материю. Даже электромагнитное поле способно создавать узоры не хуже, чем мороз на стеклах (что обычно демонстрируется с помощью магнита и металлических опилок в простейших опытах на школьных уроках физики). В этом смысле в монотонных строчках вышивки, кружева и даже плетеной корзины может вполне бессознательно отобразиться структура, скажем, того же микромира. Еще великий славянский мыслитель и ученый-практик Никола Тесла (1856 – 1943) (серб по национальности, до конца своих дней проработавший в Америке), который обладал даром непосредственного контакта с ноосферой, отмечал, что в «каракулях» высокочастотной электромагнитной разрядки он обнаруживает мысль.

22

См., например: Купер Дж. Энциклопедия символов. М., 1995. С. 277; Тресиддер Дж. Словарь символов. М., 1999. С. 310.

23

Подробнее см.: Щепанская Т.В. Проминальная символика // Женщина и вещественный мир культуры у народов Европы и России. СПб., 1999. Проминальная символика – собирательный термин для обозначения проемов (дыр, углублений, развилок и т. п.) или же пронимания (протаскивания, продевания, втыкания, всования, любого другого погружения в про – ем и действия в таком состоянии). Например, к незапамятным временам восходят сакральные представления о дуплах в старых деревьях как символах женского естества и разнообразные магические действия вокруг (вплоть до влазания в такое дупло, символизировавшее материнскую утробу, если конечно, позволяли размеры древесного проема). В родильных обрядах в качестве символики родов и материнства повсеместно использовались различные полые или дырчатые предметы: от природных камней с углублениями и дырок от сучка в деревянной мебели до квашней, горшков, ведер, горлышек от бутылок и т. д. и т. п.

24

См.: Никольский Н.М. Происхождение и история белорусской свадебной обрядности. Минск, 1956.