Тем не менее, он постоянно что-то вынюхивал, вечно пытался узнать у меня что-нибудь новое. В то время я напряженно разрабатывал геометрию n-мерных систем; последние результаты, полученные на различных установках, в том числе на большом ускорителе частиц в Оаху, придали работе довольно неожиданное направление: судя по всему, отдельные субатомные частицы как будто перемещались в многомерном пространстве. Салливен, Ву и другие физики забрасывали меня письмами со множеством вопросов. Им я с удовольствием отвечал и объяснял, но вот с Джереми никак не мог догадаться, что тому нужно. В одном разговоре с ним я обронил пару-тройку фраз, которые затем появились в какой-то его статье; в общем, складывалось впечатление, что ему требуется помощь, хотя просить он о ней не желает.

Что касается облика Джереми… На солнце он представлялся мне неким зыбким, мерцающим световым пятном. Удивительно, что я таким образом способен видеть людей; в чем тут причина, сказать не могу — кто знает, зрение это или что другое? — а потому нередко ощущаю себя не в своей тарелке.

Теперь, годы спустя, я сознаю, что слегка преувеличивал свое беспокойство.

АС. Первое событие, связанное с эмоциональным переживанием (предыдущие были всего лишь невразумительными проблесками памяти, которые, учитывая, какие чувства они вызывали, могли относиться к кому угодно), произошло на восьмом году моей жизни и, что в какой-то мере символично, касалось математики. Пользуясь шрифтом Брайля, я складывал в столбик, а потом, восхищенный своими способностями, пошел похвастаться отцу. Тот немного помолчал, а затем сказал: «Гмм… Старайся, чтобы цифры выстраивались строго по вертикали». Он взял меня за руку и провел моими пальцами по выпуклым значкам. «Заметил? Двадцать два оказалось левее, чем нужно. Ряды должны быть прямыми».

Я нетерпеливо отдернул руку. В груди приливной волной поднималось раздражение (наиболее знакомое ощущение, испытываемое по десять раз на дню). «Почему? — мой голос подскочил до визга. — Какая разница?..»

«Весьма существенная, — ответил отец, человек, в общем-то, не слишком аккуратный, что я усвоил на собственном опыте, раз за разом спотыкаясь о разбросанные где попало вещи: кейс, коньки, ботинки… — Смотри, — он снова завладел моей рукой, — тебе ведь известно, что означают цифры. Вот двадцать два. Иными словами, двойка в разряде единиц и двойка в разряде десятков. Первая значит «два», вторая — «двадцать», хотя мы имеем здесь всего-навсего две цифры, верно? Что ж, когда складывают в столбик, в крайний правый ряд записывают единицы. Следующий — десятки, а дальше идут сотни. У тебя тут три сотни, правильно? Значит, если ты отодвинешь двадцать два левее, чем следует, «двадцать» окажется в сотнях и вместо двадцати двух ты получишь двести двадцать. То есть ошибешься в подсчетах. Поэтому следи за тем, чтобы ряды были прямые».

Я словно превратился в громадный церковный колокол, языком которого было понимание, впервые в жизни я ощутил радость, какую впоследствии стал считать одним из величайших наслаждений: радость понимания.

Осознание же принципов математики позволило мне обрести силу, которой раньше так не хватало, силу, действенную не только в мире абстракций, но и в реальности. Помню, я запрыгал от восторга, а потом, под веселый смех отца, кинулся к себе в комнату и принялся составлять колонки, прямые, как грань линейки, и складывал, складывал…

А. Ах да, позвольте представиться. Карлос Олег Невский. Мать мексиканка, отец русский, военный советник. Родился в Мехико в 2018 году, на три месяца раньше срока — мать во время беременности заболела коревой краснухой. Результат: почти полная слепота (почти — потому что я отличаю темноту от очень яркого света). До пяти лет жил в Мехико, затем отца перевели в российское посольство в Вашингтоне. С тех пор лишь изредка покидал округ Колумбия. Родители развелись, когда мне было десять, а через три года мать уехала обратно в Мехико. До сего дня не могу догадаться, что их оттолкнуло друг от друга: они выясняли отношения вне пределов слышимости. Однако этот случай приучил меня к осторожности.

С 2043 года — профессор математики в университете Джорджа Вашингтона.

ОА. Холодным весенним днем, отправившись за второй чашечкой кофе, я столкнулся в факультетской столовой, где обычно никто не задерживается, с Джереми Блесингеймом.

— Привет, Карлос. Как дела?

— Замечательно, — отозвался я, шаря рукой по столу в поисках сахарницы. — А у вас?

— Тоже неплохо. Правда, мне тут задали одну задачку… Крепкий оказался орешек.

Джереми работал на Пентагон (что-то, связанное с военной разведкой), однако предпочитал не распространяться о своей деятельности, а я, разумеется, никогда не спрашивал.

— Да? — проговорил я, зачерпнув ложкой сахарного песку.

— Понимаете, речь идет о коде. Думаю, это вас заинтересует.

— Я не силен в криптографии.

В шпионских головоломках математики, как правило, раз-два и обчелся. Я принюхался и уловил аромат сахара, растворяющегося в дрянном кофе.

— Знаю, но… — в голосе Джереми послышался намек на раздражение. Естественно, как определить, слушаю я или нет? (Безразличие — разновидность самоконтроля). — Возможно, что это геометрический код. Дело в том, что одна подследственная рисует чертежи.

Подследственная? Ну и ну! Несчастный шпион, который что-то там царапает в своей камере…

— Я принес один из чертежей. Знаете, я сразу вспомнил о теореме, которую вы обсуждали в своей последней статье. Может, это проекция?

— Да?

— Да. Вдобавок, чертежи, как нам кажется, имеют какое-то отношение к ее речи. Она путает порядок слов, употребляет их как попало…

— Что с ней случилось?

— Ну… Пожалуйста, вот чертеж.

— Хорошо, посмотрю, — сказал я, протягивая руку.

— В следующий раз, когда вам захочется кофе, попросите меня. В моем кабинете стоит кофеварка.

— Договорились.

АВ. Полагаю, всю свою жизнь я задумывался над тем, что такое «видеть». Моя работа, несомненно, представляла собой попытку рассмотреть вещи внутренним зрением. Я видел «через чувства». Через язык, через музыку и, прежде всего, через геометрические правила. Со временем определились наилучшие способы «видения»: по аналогии с прикосновением, со звуком, с абстракциями. Понимать — познать геометрию во всех ее подробностях, чтобы надлежащим образом воспринимать физический мир, доступ в который открывает свет; в итоге обнаруживаешь нечто вроде платоновских идеальных форм, что скрываются за видимыми явлениями. Порой звон понимания заполнял все мое естество, и мне казалось, что я должен видеть, именно должен. Я верю, что вижу.

Но когда приходится переходить улицу иди искать ключи, которые лежат не на месте, от геометрии толку мало, и ты вновь вынужден пользоваться вместо глаз ушами и руками, после чего в очередной раз сознаешь, что видеть, увы, не видишь.

ВС. Попробую объяснить иначе. Проективная геометрия появилась в эпоху Ренессанса, к ней прибегали художники, заново заинтересовавшиеся перспективой, чтобы справиться с трудностями изображения на холсте трехмерного пространства. Так геометрия быстро стала изящной и могучей математической дисциплиной. Выразить ее суть не составит труда.

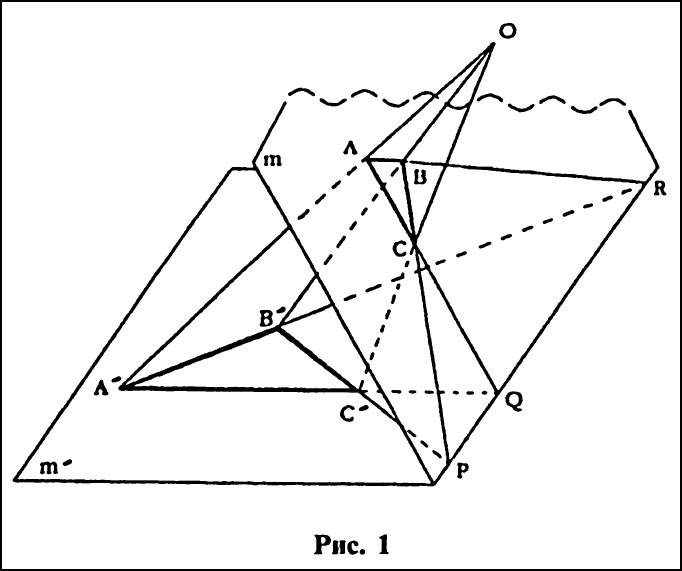

Геометрическая фигура на рисунке проецируется из одной плоскости в другую (мне говорили, что свет точно так же проецирует на стену картинку слайда). Заметьте, что, хотя некоторые параметры треугольника АВС — длина сторон, величина углов

— в треугольнике А'В'С» меняются, прочие остаются неизменными: точки по-прежнему точки, линии — линии; кроме того, сохраняются и отдельные пропорции.

Теперь вообразите, что видимый мир — треугольник АВС (метод редукции). Представьте, что он проецируется внутрь себя, на что-то иное, не На плоскость, а, скажем, на лист Мебиуса или на бутылку Клейна, или же, как в действительности, на более сложное пространство с весьма любопытными, уверяю вас, свойствами. Треугольник утратит ряд характеристик — к примеру, цвет, — но кое-что и сохранит. Так вот, проективная геометрия — искусство определения: какие характеристики, какие качества «пережгли» трансформацию…