— А со мной вы беседовали годами, — смеясь, сказал Монк, — и убедились в моей необычайной тупости.

— В вашей необычайной принципиальности, — возразил Форэн. — Вот почему я не обратился к вам за помощью.

Принципы Монка не помешали ему, однако, присутствовать при этом новом поединке, который был подготовлен поспешно и даже с нарушением некоторых правил. Так что прогулки Монка в обществе его странного друга, которые стали под конец казаться каким-то тяжким сном, запутанным и повторяющимся, опять привели его через несколько дней на лужайку перед Шато д'Ораж, на место прежних дуэлей. На этот раз при выборе места исходили, очевидно, из удобства для барона Брюно и его друзей, но в этой уступке было что-то зловещее, и они это чувствовали. Они были настолько не расположены задерживаться там, где уже раз пировали и сражались, что оставили автомобиль барона у ворот, чтобы немедленно вернуться в Париж. Форэн еще раньше заметил, что барон не питает любви к своему замку; теперь же казалось, что он и его друзья возвратились в эти места, подобно привидениям, не по своей воле. Человек предубежденный, вроде Маргарет Крейн, сказал бы, что они предчувствовали роковую развязку. Однако гораздо правдоподобнее и убедительнее было бы предположить, что их, людей тихих и добропорядочных, вполне естественно угнетало это место единственного, невольно совершенного ими кровопролития. Как бы то ни было, смуглое лицо барона казалось унылым и мрачным, а Ле-Карон, стоявший со шпагой в руке на той же лужайке, был так бледен, что его рыжая борода была похожа на фальшивую или, по крайней мере, крашеную. Монку почудилось, что блестящее острие его шпаги слегка колеблется, словно державшая его рука дрожала.

Старый парк, затененный высокими соснами, стоял заброшенный и почти бесцветный в своем запустении; пройдут столетия, думал Монк, а парк останется все тем же. Белый утренний свет усиливал серые тона, и Монк поймал себя на мысли, что его окружает пепельно-бледная растительность доисторических эпох. Всему виною, видимо, были его натянутые нервы. И неудивительно. Ведь предстояла третья дуэль на том месте, где две предыдущие кончились смертью, и он не мог избавиться от опасения: не суждено ли его другу стать третьей жертвой? Во всяком случае, подготовка дуэли, по его мнению, невыносимо затянулась. Ле-Карон затеял вполголоса продолжительное совещание с угрюмым бароном, и даже секунданты Форэна — молодой Лоррен и доктор — больше были склонны медлить и шептаться, чем переходить к делу. Все это было тем более странно, что сама схватка, когда она, наконец, произошла, завершилась в одно мгновение, словно ловкий цирковой номер.

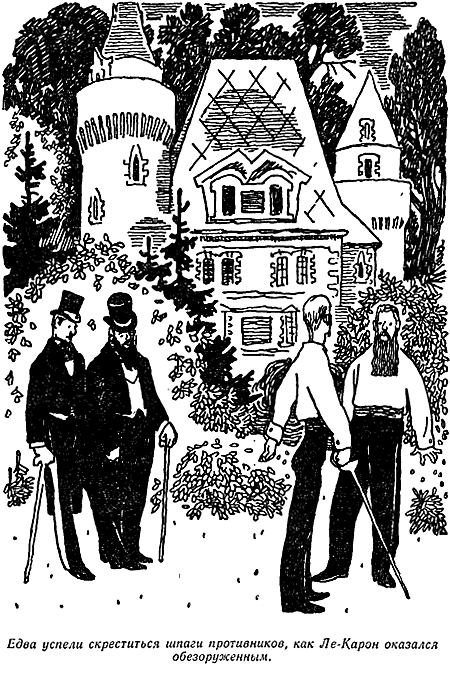

Едва успели скреститься шпаги противников, как Ле-Карон оказался обезоруженным. Его сверкающая шпага, словно живая, выскользнула у него из пальцев, вращаясь, перелетела через стену — и слышно было, как стальной клинок со звоном ударился о каменистую дорогу. Форэн обезоружил его одним поворотом кисти.

Форэн выпрямился и, отсалютовав шпагой, сказал:

— Господа, если вы удовлетворены, я со своей стороны вполне удовлетворен, тем более что причина ссоры была не столь велика. Можно считать, что честь обеих сторон восстановлена. К тому же, как мне кажется, господа торопятся обратно в Париж?

Монк уже давно понял, что его друг не склонен углублять ссору: он много раз отзывался о своих противниках как о спокойных, солидных торговцах. Вместе с тем у англичанина возникло странное ощущение — видимо, своего рода нервная реакция, — будто люди эти вдруг потеряли свою значительность, стали зауряднее и уродливее. Орлиный нос Ле-Карона напоминал теперь обычный крюк; прекрасный костюм сидел на нем как-то неловко, точно на кукле, наряженной наспех; и даже солидный и важный барон походил теперь скорее на большой манекен из портняжной мастерской. Но самое странное впечатление произвел на него второй секундант Ле-Карона, бритоголовый Валанс: он стоял позади всех, широко расставив ноги, и невесело ухмылялся. Когда барон в сопровождении побежденного дуэлянта с мрачным видом направился через калитку к ожидавшему их на дороге автомобилю, Форэн подошел к Валансу и (к вящему удивлению Монка) вступил с ним в быстрый, но негромкий разговор, продолжавшийся несколько минут. Только когда Брюно из-за ограды громко позвал Валанса, тот повернулся и вышел из парка.

— Бандиты уходят со сцены! — неожиданно весело воскликнул Форэн. — А теперь мы, четверо сыщиков, отправимся наверх и осмотрим бандитское логово.

И он стал подыматься вверх по крутому склону к замку, а за ним цепочкой потянулись остальные. На полпути Монк, следовавший сразу же за своим другом, внезапно проговорил:

— Итак, вы все-таки не убили его?

— Я не хотел его убивать, — ответил француз.

— Чего же вы хотели?

— Выяснить, умеет ли он фехтовать, — ответил Форэн. — Оказывается, нет.

Озадаченный Монк молча разглядывал его прямую высокую спину, затянутую в серый сюртук, пока Форэн не заговорил опять:

— Помните, старый Крейн рассказывал, что его несчастный сын получал призы за фехтование? А рыжебородый Ле-Карон едва умеет держать шпагу в руке. Это вполне естественно: ведь, как я уже говорил, он всего лишь солидный коммерсант и привык иметь дело с золотом, а не со сталью.

— Но постойте, любезнейший! — раздраженно воскликнул Монк, обращаясь к спине своего друга. — Что же, черт побери, все это значит? Убит же Крейн на дуэли?

— Никакой дуэли не было, — не оборачиваясь, проговорил Форэн.

Доктор Вандам, шедший позади Монка, издал короткий возглас изумления. Однако, несмотря на все расспросы, Форэн ничего больше не сказал, пока они не очутились в длинной комнате, где по стенам висело оружие и стоял шкафчик из черного дерева со зловещими херувимами, казавшимися еще чернее, чем прежде. Форэн смутно чувствовал какое-то противоречие между их окраской и формой, оно казалось ему кощунственным. Черные херувимы были как Черная Месса: они олицетворяли мысль о том, что преисподняя — перевернутая копия неба, вроде сада, отраженного в озере.

Стряхнув с себя минутное наваждение, он склонился над ящиками шкафчика, и когда он заговорил, тон у него был не очень серьезный.

— Мосье Лоррен, вы знаете этот дом, — сказал он, — полагаю, знаете и этот шкаф, и даже этот ящик. Его, как видно, недавно открывали.

Действительно, ящик был задвинут неплотно, и Форэн рывком вытащил его. Молча он отнес его в круглую комнату, поставил на карточный стол и предложил трем своим спутникам придвинуть стулья и сесть поближе к столу. Ящик был наполнен старинными вещами, какие встречаются в антикварных лавках, — их особенно любил описывать Бальзак: потемневшие монеты, потускневшие драгоценности и разные безделушки, о которых рассказывают столько историй, вымышленных и правдивых.

— Ну и что же дальше? — спросил Монк. — Вы намерены извлечь что-нибудь из ящика?

— Не совсем так, — ответил следователь. — Я, пожалуй, лучше положу в него кое-что.

Он вынул из кармана медальон с потемневшим портретом и в задумчивости подержал его на ладони.

— Теперь мы должны задать себе вопрос, — продолжал детектив, обращаясь к своим помощникам: — Почему молодой Крейн носил с собой медальон с портретом графини?

В Париже он вел весьма рассеянную жизнь, — мрачно заметил доктор Вандам.

— Но если графиня хорошо его знала, — возразил Форэн, — то странно, почему она осталась равнодушной к его печальной кончине.

— Быть может, она слишком хорошо его знала, — со смешком предположил Лоррен. — Или же, хоть это неприятно говорить, она могла обрадоваться, что избавилась от него. Про нее рассказывают вещи и похуже: когда ее муж, старый граф…

— Вы знаете этот дом, мосье Лоррен? — повторил Форэн, глядя ему прямо в глаза. — Я думаю, медальон был взят отсюда.

И он бросил его в ящик на груду разноцветных диковинок.

Глаза Лоррена, словно два черных алмаза, как зачарованные остановились на этой груде. Казалось, от волнения он не мог говорить.