Помог воздушный шар.

Итак, шар, диаметром десять метров, наполнили взрывчатой газообразной смесью и подвесили этого взрывоопасного «слона на веревочке» длиной около восьми метров. Затем воспламенили газ и с помощью высокоскоростной киносъемки установили, как протекает взрыв.

Во втором случае физики попытались использовать воздушный шар и вовсе для необычной цели — создания пространства, в котором не было бы магнитного поля. Магнитное поле Земли заполняет все вокруг, а ученым для решения ряда фундаментальных научных проблем необходимо для эксперимента хоть и небольшое, но полностью лишенное магнитного поля пространство. Оказывается, создать подобное «пустое» пространство фантастически сложно. Может быть, первые проблески успеха появились, когда решили использовать шары-каннибалы, разместить шар в шаре. Оба надувных шара были покрыты тончайшим слоем металла ниобия. Сначала шары были плотно упакованы, чтобы между их оболочками пространство было минимальным, а затем наружная оболочка охлаждена почти до абсолютного нуля, для чего ее поместили в жидкий гелий. При столь низкой температуре ниобий приобретает необычные, поистине сказочные свойства так называемой сверхпроводимости и, в частности, становится непроницаемым для магнитного поля, не пропускает его. После того как наружный шар был надут, образовавшееся между обеими оболочками пространство оказалось почти лишенным магнитного поля. Чтобы полностью от него избавиться, тот же процесс повторили с внутренней оболочкой. Уж внутрь нее магнитному полю проникнуть почти невозможно, тем более что процесс можно повторять еще и еще. Так были достигнуты рекордные результаты в «изничтожении» магнитного поля.

Привязные аэростаты могут помочь и в строительстве. В Ленинграде аэростаты помогают обычным строительным кранам — с их помощью удается поднять необычно большие грузы, на недостижимую другими способами высоту. В США с помощью двух привязных аэростатов удалось установить куполообразную кровлю строящегося здания за невиданно короткий срок. На ярмарке-выставке в Нью-Йорке в 1964 году изготовленную из стекловолокна крышу большого павильона площадью шестьсот квадратных метров удерживала гирлянда воздушных шаров! Секрет этого оригинального зрелища был понятен не всем — крыша опиралась, собственно, на невидимую стальную мачту, а шары натягивали балдахин крыши.

По одному из проектов перекрытия футбольного поля Центрального стадиона имени В. И. Ленина в Лужниках в Москве крыша должна поддерживать себя… сама! Для этого ее предполагают сделать состоящей из множества прозрачных полиэтиленовых подушек, наполненных гелием. Эти пневматические «кирпичи» нужно удерживать, иначе они улетят. Чтобы ветер не унес крышу-аэростат, ее прикрепят к опоясывающему верхнюю часть трибун железобетонному козырьку.

Интересную идею создания высотной заводской трубы высказал советский изобретатель, она запатентована в ряде стран. Мы уже рассказывали о надувных трубах, но тут речь идет о трубе летающей. Ее оболочку предложено наполнить гелием, и тогда труба в сотни метров высотой, выводящая дым и газы за облака, будет сама себя держать в воздухе.

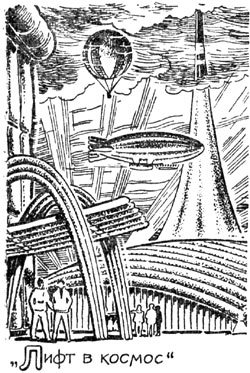

И еще один, тоже весьма смелый проект разработан советскими учеными. Он касается проблемы использования даровой энергии струйных течений воздушных рек, обнаруженных в верхней атмосфере шарами-зондами, для производства столь нужной людям электроэнергии. Но как поднять на высоту десять — двенадцать километров ветряной двигатель? Для этого и предложено использовать «слона на веревочке» — привязной аэростат. Ни один стальной трос не удержит его в воздухе, и не будь химии, создавшей сверхпрочные синтетические волокна, проект не мог бы появиться. Но нужные тросы есть, и они вполне могут удержать рвущиеся под ураганным напором стратостаты — ветроэлектрические станции. Вес каждой станции мощностью до двух тысяч киловатт с ветровым колесом (тоже надувным) диаметром в несколько десятков метров и всем оборудованием достигнет тридцати тонн! Пока для испытаний создана серебристая модель станции-аэростата в одну десятую натуральной величины, но и она имеет длину десять метров и диаметр два с половиной метра.

Быть или не быть?

— Дирижабль нужен!

— Нет, дирижабль не нужен!

Эту словесную дуэль ведут на страницах журналов и газет ученые и специалисты. Почему они спорят?

Известные нам аэростаты неуправляемы, что иногда, как мы знаем, становится их важным достоинством, но только не в случае, когда речь идет о воздушном транспорте. Пассажиры должны прибыть точно по назначению и в установленный срок.

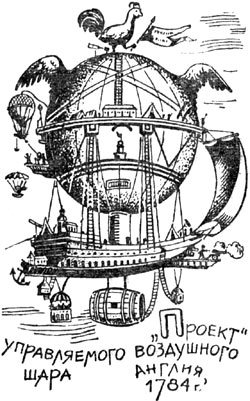

Каких только идей не выдвигали, чтобы сделать аэростат управляемым! Первые проекты появились почти сразу за взлетом монгольфьера. На рисунке, изображающем фантастический управляемый воздушный шар, каким его видел английский изобретатель в 1784 году, видны крылья и паруса для полета в заданном направлении, а кроме них, еще и дома, бочки с припасами, пушки, и даже небольшая церковь! Но почему русская церковь на английском шаре? Оказывается, лет через двадцать после появления в английском журнале этого проекта известный в то время воздухоплаватель-англичанин предложил его, выдав за разработанный им самим, русским властям. А для достоверности добавил церквушку, да еще заменил британского льва, красовавшегося сверху шара, петухом! Жульничество-то родилось раньше монгольфьеров…

Чтобы аэростат был управляемым, на нем нужен двигатель, как на самолете. И тогда он превратится в дирижабль — это французское слово и означает «управляемый».

Первый дирижабль взлетел в 1852 году в Париже. Он был создан инженером Анри Жиффаром, имел сигарообразную форму и паровую машину — других двигателей тогда не было.

Младенческие годы дирижаблестроения пришлись на конец прошлого и начало нынешнего века. Когда началась первая мировая война, в небе разных стран было немало дирижаблей с установленными на них двигателями внутреннего сгорания, вращавшими воздушные винты, которые и создавали движущую тягу.

Все дирижабли могут быть отнесены к трем основным типам. Одни фактически ничем, кроме двигателя, не отличаются от обычных надувных аэростатов, — это дирижабли мягкой конструкции. У других мягкая надувная оболочка связана снизу с ажурной металлической фермой, к которой крепятся двигатели и гондола, — эта конструкция называется полужесткой. Наконец, у третьих тонкая оболочка натянута на жесткий металлический каркас, внутри которого в мягких надувных баллонах находится несущий газ — дирижабли жесткой конструкции. Если и оболочка изготовлена не из ткани, а из тонких листов металла, то эго — цельнометаллический дирижабль, предложенный Константином Эдуардовичем Циолковским. Основоположник ракетной техники и космонавтики, он сделал важнейший вклад и в развитие дирижаблестроения.

Проекты дирижаблей в России появились раньше, чем за рубежом. Если бы не царское правительство, некоторые из них могли быть построены и оказаться в числе первых в мире. Но в действительности отечественный дирижабль поднялся в небо лишь в 1910 году — это был «Кречет». В первой мировой войне участвовал уже десяток крупных русских дирижаблей, один из них — «Альбатрос» не раз бомбил позиции противника.

После Октябрьской революции работы по дирижаблям возобновились в 1923 году, сначала — усилиями энтузиастов воздухоплавания, построивших несколько небольших дирижаблей, в том числе совершивший немало научных и агитационных полетов дирижабль «Комсомольская правда».