На шинах из первого каучука советские автомобили в начале июля 1933 года отправились в пробег по пустыне Каракумы. Они прошли шестнадцать тысяч километров и возвратились в Москву в конце сентября. Шины оказались столь надежными, что некоторые из них привезли внутри московский воздух, которым их накачали перед стартом!

Но вернемся в павильон ВДНХ. Сколько самых разных шин тут выставлено! Мал мала меньше… Диаметры шин возрастают по мере того, как растет грузоподъемность автомобилей. Правда, по сравнению с первыми шинами полувековой давности современные шины при той же грузоподъемности стали почти вдвое меньше по диаметру, но зато шире — таков закон их развития.

Особенно впечатляют шины-гиганты, как будто предназначенные для личной машины Гулливера. Например, шина для стодвадцатитонного самосвала БелАЗ-549 имеет диаметр около двух с половиной метров и ширину шестьсот сорок миллиметров! Двигатель гиганта весит семьдесят восемь тонн, его длина — четырнадцать метров.

Рекордный диаметр шин двухсоттонного американского грузовика равен четырем метрам!

При столь большом диаметре шины автомобилю уже не нужна обычная подвеска — своеобразными рессорами служат сами шины, так велик в них объем воздуха. Зато уж если лопнет такая шина, звук, очевидно, будет похож на взрыв бомбы!

На севере Канады, похожем на наш Север, много природных богатств, но велики трудности на пути к овладению ими — болота, топи, вечная мерзлота. Чтобы преодолеть их, канадские инженеры спроектировали гигантскую самоходную машину «Мамонт». Поражают в машине четыре огромных колеса на пневматических шинах. Диаметр каждого из них — семнадцать метров. Высотой с четырехэтажный дом, они сообщают необыкновенному экипажу невиданные свойства — его ничто не в состоянии остановить!

Кузов под стать колесам: настоящий движущийся остров. Его длина сорок два метра, в нем — жилые помещения, столовая, мастерские и даже буровая вышка со всеми необходимыми устройствами. Вес его — пятьсот сорок тонн. Шестнадцать двигателей общей мощностью двенадцать тысяч лошадиных сил способны перемещать его со скоростью шестидесяти километров в час, как у легкового автомобиля. «Мамонт» будет легко переходить через трещины и рвы шириной три метра. Запас топлива позволит совершать рейсы дальностью больше полутора тысяч километров. Поистине фантастический экипаж!

Прокол!

Когда хотят сказать о постигшей кого-то неудаче, часто говорят: «У него прокол!» Действительно, куда уж хуже, когда в дороге случается прокол шины, запасной, к несчастью, тоже нет, на улице ночь, жгучий мороз…

На дорогах Европы происходит примерно двадцать пять миллионов проколов шин в год. Четверть всех автомобильных аварий вызвана именно проколом. Создатели автомобильных шин прилагают огромные усилия, чтобы проколы случались как можно реже, шина была бы надежнее и служила дольше. А если прокол произошел, чтобы он не приводил к катастрофе — при езде с большой скоростью машину при проколе заносит в сторону. И чтобы поврежденную шину было легче отремонтировать, а еще лучше, чтобы она сама автоматически «отремонтировалась»…

Требования надежности и долгой службы предъявляются ко всяким шинам. Весьма в этом заинтересованы и велосипедисты: сколько раз именно с шинами были связаны их неудачи в длительных, многосуточных велогонках вроде Велогонки Мира. Наверное, и индусу Р. Сингху, начавшему в 1968 году на велосипеде… кругосветное путешествие, которое он завершил в 1973 году, преодолев почти четверть миллиона километров, было бы приятно, если бы шины его велосипеда не приходилось менять так часто — за четыре первых года путешествия он сменил их сто пятьдесят раз!

Но во сто крат важней эта проблема для автомобильных шин: роль и значение автотранспорта колоссальны, скорости движения и связанные с ними нагрузки в шинах велики. При скорости сто километров в час шина деформируется — сплющивается, изгибается, скручивается — примерно восемьсот пятьдесят раз в минуту и «устает». Велик и нагрев шины: в случае быстрого торможения он достигает нескольких сот градусов. Из-за больших скоростей даже небольшой ухаб создает в покрышке огромные напряжения. Да и без ухаба шине нелегко — одни лишь центробежные усилия в быстро вращающейся покрышке в сотни раз превышают ее собственный вес!

Все нагрузки шины достаются на долю бедной покрышки — она опирается на дорогу, защищает камеру, воспринимает усилия при движении. Конструкция покрышки должна быть весьма сложной — это совсем не простая резиновая оболочка для камеры. И именно от нее зависят надежность и долговечность шины, ее ходовые качества, шум при движении (очень существенный фактор!) и расход топлива.

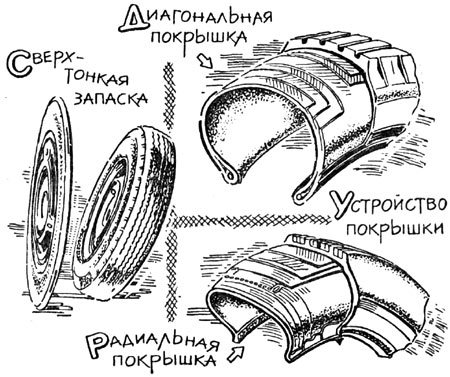

Основная часть покрышки, воспринимающая нагрузки, — каркас. Он состоит из нескольких, иногда десятков, слоев корда — прочных волокон из хлопчатобумажных, вискозных, капроновых или нейлоновых нитей, а иногда и из стекловолокна или тонких металлических проволок. В обычных покрышках волокна в слоях корда идут наискосок, от одного борта покрышки к другому, крест-накрест в соседних слоях. Беговая часть покрышки, непосредственно катящаяся по дороге, носит название протектор, на нем наносится так называемый рисунок — узор из разнообразных выступов — грунтозацепов, которые и создают сцепление с дорогой. Имеет покрышка и другие части.

Лет пятнадцать назад впервые появились шины с покрышками новой конструкции. У них волокна в слоях корда расположены радиально, поперек направления движения. Обычные шины уступают им по надежности, они проходят за весь срок своей жизни менее ста тысяч километров, а радиальные — вдвое больше. Да и топлива на езду с большой скоростью расходуют меньше.

Чтобы испытать шину, не обязательно накатывать сотни тысяч километров по дорогам. Существуют испытательные установки, которые называют «вечной дорогой», в них шина «бежит» по искусственной «дороге», например окружности большого вращающегося колеса. Используются и специальные бетонные треки с заделанными кусками рельсов и другими препятствиями высотой до пятнадцати сантиметров.

Часто на заводах шины подвергают рентгеновскому исследованию, просвечивают, подобно тому, как это делают с людьми в поликлинике. Так важно, чтобы шина была «здоровой»!

В специальной литературе недавно появилось выражение: шины «третьего поколения». Имеется в виду, что обычная шина с камерой — это шина первого поколения, бескамерная — второго. Что же представляет собой шина третьего поколения?

Ее главная задача — уменьшить опасность прокола. Вот как пытается решить эту задачу ведущая английская фирма Данлоп (вспоминаете фамилию? Шотландский ветеринар сумел, видно, извлечь выгоды из своего изобретения). Внутри надутой камеры помещается небольшой пакетик со специальной жидкостью. Как только случается прокол, пакетик лопается и заполняющая его маслянистая жидкость испаряется, надувая шину и обеспечивая смазку и охлаждение ее внутренних поверхностей. Одновременно жидкость, загустевая в проколе, заклинивает, блокирует его, автоматически ремонтируя таким образом шину — подушка восстанавливается.

Если на спущенной после прокола шине езда невозможна — шина либо соскакивает с обода колеса, либо за короткое время полностью разрушается от перегрева, то с повой шиной дело обстоит иначе. Как показали испытания, автомобиль может пройти после прокола километров сто пятьдесят-двести при скорости шестьдесят-восемьдесят километров в час. Однако только опыт эксплуатации покажет истинную пригодность таких шин.

Для безопасности езды нужно, чтобы шофер мог во время движения постоянно следить за состоянием шины. Ему важно знать, не понизилось ли давление воздуха в шине ниже допустимого и не превышена ли рабочая температура. В обоих случаях шина быстро выйдет из строя.

Сигнализация о чрезмерном снижении давления воздуха в шине может производиться, например, устройством, в котором используется еще одна, миниатюрная воздушная подушка — надувной баллончик, соединенный с внутренним пространством шины. Когда давление воздуха в шине и баллончике снижается ниже допустимого, баллончик, сжимаясь, освобождает рычажок. Тот ударяет по пистону, и раздается характерный щелчок, привлекающий внимание шофера. По другому проекту сигнализация производится с помощью миниатюрного радиопередатчика, включающего лампочку на щитке управления. Предложены системы непрерывного контроля и за температурой шины. В будущем, вероятно, подобная сигнализация получит широкое применение.