В Беломестной рядовому Богданову вручили еще одну медаль «За отвагу». Отметили его боевой наградой за смелую вылазку в тыл противника и добычу ценных разведданных. Ленька, его погибший друг, был награжден такой же медалью посмертно.

Бойцы отдыхали после продолжительных боев, ждали пополнения.

У Мишки за неделю окончательно зажила рана. Вскоре его вызвал к себе командир полка.

— Ну как, герой, дела? — заулыбался он при виде Мишки.

— Хорошо, товарищ полковник!

— Хорошо, говоришь? Это похвально. А у меня к тебе, Миша, серьезный разговор.

Мишка с интересом уставился на командира.

— Немца мы, как видишь, потихонечку погнали и, думаю, что бесповоротно. И рисковать тобой мы больше не можем, не имеем права… Так что тебе надо, очень надо ехать домой, помогать колхозникам — им сейчас тяжело. Сам понимаешь, фронту нужно много хлеба. Считай это боевым заданием!..

У Мишки на глаза навернулись слезы. Все ожидал он услышать от командира, только не это. Выходит, он больше не нужен, лишний?..

— Рядовой Богданов, не раскисать! — строго сказал командир и тут же привлек к себе Мишку: — Я, брат, тебя хорошо понимаю. И нам жалко с тобой расставаться, Миша. Но пойми и ты: дети на войне — это противоестественно, как противоестественна сама война… Ну, а теперь вытри слезы, они не к лицу мужчинам.

Мишка, с трудом подавив желание разрыдаться, встал по стойке «смирно»:

— Разрешите идти?

— Иди… А за службу в разведке объявляю тебе солдатскую благодарность!..

Мишка от волнения не смог ничего ответить, повернулся и выбежал из штаба. Он шел в разведвзвод, а из головы не выходили слова командира:

«Считай это боевым заданием!..» А может, и прав командир? В селе и в самом деле сейчас трудно, одни женщины и в поле и на ферме. Он на минуту представил родное село, дружков своих, мать, наверное, на части разрывающуюся — одна ведь: и огород на ней и в колхозе дел невпроворот. Да еще землянка недостроена… Ну что ж, ладно, придется ехать, повоевал и хватит.

В разведвзводе по-разному отнеслись к неожиданной новости: одни поддерживали командира полка — «нечего мальца под пули посылать», — другие расценили командирское решение явной несправедливостью. Но приказы, известное дело, не обсуждаются и вскоре все поутихли, стали собирать Мишку к отъезду. Набили вещмешок хлебом, консервами и сахаром. А Гнат Байдебура отстегнул от ремня «финку» с наборной рукояткой и протянул ее своему другу:

— Держи, Миша, вспоминай Гната, що любыв тебе як свою дытыну…

…Через час Мишка уже стоял на большаке и «голосовал» идущим в сторону Ельца машинам. Ему повезло: вскоре «студебеккер», едущий с каким-то грузом, остановился. Водитель, пожилой, плотный солдат, открыл дверцу кабины и, высунувшись из нее, кивнул головой, приглашая садиться рядом. Мишка вспрыгнул на подножку и юркнул в кабину.

— Отвоевался что ль? — поинтересовался шофер.

— Да, домой еду. Казачье тут недалеко, под Ельцом.

— Это хорошо, домой… А мне вот в свой дом ни за что не попасть. Под немцем он, в Белоруссии. Не знаю, живы ли кто дома-то…

— Небось, живы… — сказал Мишка, жалея солдата.

— Тебя-то зачем понесло в такое пекло? — спросил, помолчав с минуту, солдат.

— Как зачем! Воевать. Все ж воюют…

— Это ты верно говоришь: нынче все воюют — и старики, и дети… Я ведь сам был по чистой, мне уж за шестьдесят, а вот не усидел — воюю тоже. Не сразу, правда, пошел. Когда к нам на Могилевщину немцы привалили, я еще дома был. На другой же день собрали они нас, стариков, и сказали, что будем все до одного расстреляны, если завтра же не поедем оборону им строить. Погнали они нас к передовой. Она проходила в аккурат за соседним селом. Там дали нам в руки лопаты и заставили рыть ходы сообщения. Троих с автоматами стеречь нас приставили. Улучили мы момент, напали на тех приставленных и угрохали их лопатами. Лес-то мы окрестный хорошо знаем, ну и подались прямехонько в сторону наших. Все как один пришли, без жертв. «Давайте, — говорим, — оружие, хотим воевать». Я до войны-то в колхозе шоферил на полуторке. И тут на машину сразу же посадили, видишь вот, на американскую…

Так, за разговорами да воспоминаниями незаметно доехали до Казачьего. Как и в прошлый раз, Мишка сошел с машины у моста через Воргол. Не заметил, как добрался до своего огорода. Перелез через плетень и пошел по стежке к пепелищу, где была теперь недостроенная землянка. Матери не застал и пошел по проулку.

Увидел стоящую на пороге своей хаты Коновалиху. Она совсем постарела: похоронка на сына вконец подкосила старую женщину.

— О! Да это никак ты, Мишутка! Вот Настёнка-то обрадуется! — вглядевшись слезящимися глазами в подошедшего, запричитала Коновалиха.

— Я, бабушка, я, — топтался возле порога Мишка, не зная, что сказать старушке. — А где мама?

— На конном дворе она, дитятко, где же ей быть. Да ты зайди в хату, подожди малость, она придет.

…Вечером в доме тетки Феклы, где все еще жила Мишкина мать, было празднично. Настенка, надев по случаю приезда сына новую, василькового цвета, кофту, суетилась у стола, устанавливала немудреную снедь.

Мишка сидел на конике рядом с незрячим Семкой, и душа у него сладко млела от такого, давно не испытываемого домашнего уюта. Если на минуту забыть, что ты не в чужом доме и представить, что отец не на войне, а вот-вот появится на пороге, высокий и улыбчивый, с русым, нависшим на лоб, чубом, то словно бы и не было ни разлук, ни горя, и войны нет, а сидят они, как в доброе мирное время, за будничным застольем…

— Миш, а эти медали у тебя насовсем? — спросил Семка друга, нащупав и теребя на его гимнастерке награды.

— Насовсем, Сема. Сам Калинин указ об этих медалях подписывал. Понял?

— Прямо про тебя указ?

— Про меня! А что?

— Это тебя сам Калинин знает?

— Выходит, знает.

— Вот это да-а!..

— Миш! — помолчав с минуту, обратился он снова к другу. — А интересно, если бы нас, ну помнишь, тогда взяли на фронт, и у меня была бы сейчас медаль?

— Была бы непременно. Ты ведь, я знаю, не трус.

Семка умолк и надолго.

Мишкина мать и тетка Фекла закончили, наконец, приготовления и тоже сели за стол.

— За приезд-то не грешно бы и чарочку поднять! — улыбнулась тетка Фекла. — Ну, мы уж потом, когда все вернутся, наверстаем.

— Ох, вернутся ли только все-то! — подала голос Мишкина мать. — Ну, ешьте, ребятки! Ешь, Мишенька, наверное, соскучился по домашнему: все из котелка да наскорях. Не наедался, небось?

— Когда как, мама. Всякое там бывало…

Минут пять ели молча, каждый думал о чем-то своем.

— Мам! Я хочу завтра в лес с Венькой сходить, бревна напилить для землянки.

— Гляди сам, сынок… может, погодил бы денек-другой, отдохнул немного.

— Нет, мам, пойдем.

…Мишка давно уже не был в Хомутовском лесу и сейчас с Венькой приближался к опушке, волнуясь перед встречей со старым другом детства.

Здравствуй, лес! Ты тоже участвовал в войне с захватчиками — вон как поредели твои ряды! Ты носишь снарядные осколки и вражеские пули в своем теле. Не скоро залечишь раны, не скоро восполнишь понесенные жертвы — много потребуется времени. Но ты полон мужества и жажды к жизни и осилишь беду. Когда-нибудь люди, придя сюда, и не узнают о твоих былых ранах, время зарубцует шрамы, сровняет с землей траншеи на твоих полянах и просеках. Но мы-то знаем, каких сил и мук стоила тебе свобода. И никогда не забудем!..

А дорога от опушки уводила ребят в глубь весеннего леса, наполненного звонкой птичьей перекличкой.

Часть третья

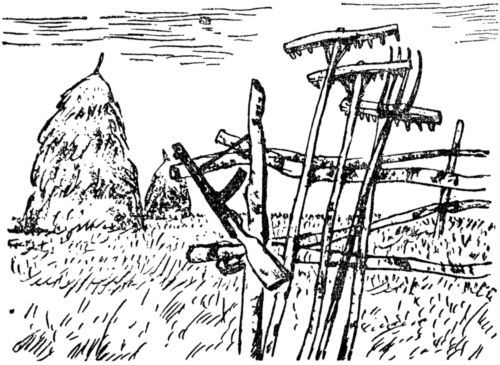

Фронт откатился от Казачьего более чем на сотню верст, угрожающе погромыхивая по утрам. С наступлением тепла поля быстро подсыхали. Яркое солнце парило. Чубарская бригада готовилась выезжать в поле.