– Мари? – Губы мои едва шевелятся.

– Жену так зову, Маргариту. Скажите, пусть уж не ищет. Тут на меня двое упало, потом еще и еще, лошадью придавило, где тут найти.

– Она все равно будет искать.

– Жалко ее… – Красивые губы Тучкова кривятся. – Бродить среди трупов каково…

Я говорю:

– Она все равно будет искать. День и целую ночь с факелом. Часовню поставит.

– Часовню? – говорит Тучков. – Мне? А ребятам? Ребятам поставьте часовню, сколько их у меня полегло…

Очнувшись, я нахожу себя прислоненным к лафету. Голова гудит, рука повисла. Рядом Листов.

– Как вас шарахнуло! Два раза от смерти ушли. А вы молодцом, полк поднимали в атаку. Я уж дивизионному фамилию сообщил, представит. Давайте руку перебинтую. Картечью, видно, царапнуло.

Правая кисть в крови, но, кажется, не перебита. Листов туго затягивает ее бинтами.

Рядом на земле сидят солдаты и делят каравай хлеба.

– Вот пахнет-то, братцы. В драке еще слаще, кормилец наш родимый.

– Глянь, у Ермила ядро в ранец закатилось! Где у тебя ранец-то был, Ермил?

– Тута вот бросил на един миг, а поднял, смотрю, чижелый.

– В ранец, эк невидаль! У канонеров ядро в пушку склизнуло, аккурат в самое дуло. Законопатило!

Тут же сидит француз с перебитой ногой, на него никто не обращает внимания. Француз разрывает рубашку и пытается перевязать ногу. Кто-то протягивает ему кусок хлеба.

– Эй, горемычный, пожуй маленько.

Француз берет хлеб, ест и давится. По щекам текут слезы.

– Дядька Максим, а чего они к нам прилезли? Смотрю вот, люди как люди.

– Господь ослепил, вот и прилезли, – важно отвечает Максим. – А так, оно конечно, люди. Как не люди…

– Вас все-таки в госпиталь надо, – говорит Листов. – Белка цела, поезжайте. А мне опять к Барклаю.

– Который час? – спросил я.

– Около десяти.

Я вспоминаю, что должен сделать рисунок. Хотя бы один рисунок, тот самый, который попадет в коллекцию Артюшина. Странное, непонятное, но острое ощущение причастности к этой, казалось бы, мелочи. Да что изменится, собственно говоря? Рука висит плетью, еще не известно, смогу ли стоять на ногах, «причесанная ядром» голова просто разламывается.

Что изменится? Не будет рисунка с подписью «Ал. Берестов», бумажки в коллекции отставного полковника. Но он уже есть, что-то твердит во мне. Этот рисунок, эта бумажка. Ты его видел, значит, он должен быть. Иначе какой-то изъян, какая-то неточность вклинится в будущее. Но что же с того? Пусть вклинится, так даже интереснее…

Шатаясь, встаю, сажусь на Белку. Кричу изо всех сил, а на самом деле лепечу еле-еле:

– На батарею…

– Браво! – Листов хлопает меня по плечу. – Вы молодчага!

Мы скачем. Издали на батарее ничего не разглядеть. Но вот дым рассеялся на мгновение, и мы увидели, как наши скатываются вниз по холму.

– Что такое? – закричал Листов. – Неужто отдали люнет!

Тут же его Арап взвился и запрыгал на трех ногах.

– Проклятье! Берестов, уступите лошадь. Да слезайте! Не видите, батарея пала! Вы же в седле еле держитесь!

Он стащил меня с Белки. Рядом в каре стоял батальон. Толстый смешной офицер бестолково бегал перед ним, что-то покрикивая. Пехотинцы стояли плотными рядами, в деле еще, видно, не были.

– Какого полка? – закричал Листов.

– Томского пехотного!

– Вы что же, не видите, что батарея пала? Именем главнокомандующего – за мной! Надо скинуть французов!

– Ребята! – закричал офицер тоненьким голосом. – Наш черед! Ура не кричать, пока на горку не влезем, а то выдохнетесь!

– Давайте! – крикнул Листов. – Поздно будет!

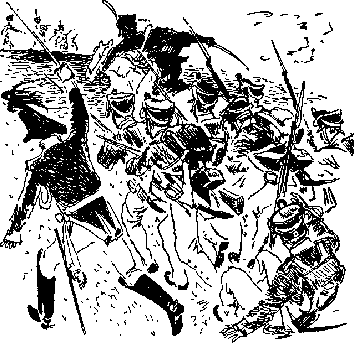

Он пришпорил Белку и поскакал впереди батальона. Томичи дружной гурьбой кинулись за ним. Батальонный бежал сбоку, неловко размахивая шпагой. Почти бегом они взяли склон батареи, и только там грянуло «ура!». Несколько сотен русских ударили в штыки чуть ли не на дивизию.

Французы замешкались. Пока они разобрались, что атакует всего горстка, подоспел еще полк, за ним другой. Высота закишела войсками, как муравейник. Я вытащил из сумки бумагу, карандаш и неверной, набухшей от боли рукой попробовал взять его в руку.

Атака на батарею Раевского! Почти безнадежный, отчаянный удар одного батальона на несколько французских полков. Но этот рискованный удар успели поддержать другие войска.

Атака на батарею Раевского составила себе громкую славу, хотя таких атак в Бородинском бою я видел немало. Случилось это, возможно, потому, что сразу два генерала, начальник штаба Ермолов и командующий артиллерией Кутайсов, кинулись отбивать высоту и оба получили раны, один небольшую, другой смертельную.

Но я не видел пока ни Ермолова, ни Кутайсова. Возможно, они замешались в атаку с другой стороны. Впереди всех я видел Листова на белой лошади, на моей Белке, за ним томичей, а там уж целую толпу войск – егерей, пехотинцев, драгун, гусар.

Зажав между пальцами карандаш, я сделал несколько штрихов. Острая боль пронзила руку, но я продолжал рисовать. Струйка крови скользнула из-под бинта и пропитала бумагу. Ага, вот они, буроватые пятна, которые я разглядывал у Артюшина, это моя кровь.

Голова налилась свинцовой тяжестью. Едва кончив набросок, я снова потерял сознание.

Что для меня потеря сознания в этом бою? Потеря одного и обретение другого? Я вижу ослепительную улыбку Кутайсова. Он скачет на своем караковом жеребце и смеется, как будто он не в бою, а на веселой охоте. Картечь сметает его, окровавив седло. Он падает на землю, садится, с изумленным лицом ощупывает растерзанную грудь.

Я вижу сердитое лицо Кутузова. Напрягаясь и краснея, он тоненьким голосом кричит:

– Христом богом просил тебя не лезть в простую пехоту! Ты чего упал? Поднимайся быстрее, раздавят копытами! Вставай, голубчик, вставай!

Кутайсов с тем же изумлением продолжает ощупывать грудь.

– Ваша светлость, кажется, я не могу. Осколок в груди. Ваша све… – Он медленно валится на землю.

– А пушки? – кричит Кутузов. – Кто над пушками останется, куда резервы попрятал?

– К-костенецкого ставьте, – бормочет Кутайсов. – А я… я помираю…

– Помираю! – кричит Кутузов. – Я тебе покажу – помираю! Сказывал, не лезь!.. Помирает? – спрашивает он с почти детским недоумением у окружающих.

– Убит сразу, – отвечают из свиты. – Непонятно, как еще разговаривал. Уже пятнадцать генералов выбито, ваша светлость. Троих наповал…

Генералы двенадцатого года! Как они молоды, многим нет и тридцати. Двадцать два из них окропили кровью бородинскую землю, двое остались там навсегда, погребенные под кучами трупов, трое умерли от ран…

Генералы двенадцатого года. Багратион, с лицом, озаренным вдохновением боя, кричащий «браво» французской атаке. Спокойный, ищущий смерти под ядрами Барклай. Незаметный Дохтуров, возникающий в самых опасных местах боя. Бесстрашный Милорадович, с трубкой в зубах на виду у французских батарей. Отчаянный Раевский, ходивший в атаку вместе с сыновьями. Самолюбивый и властный Ермолов, которого опасался сам царь. Красивый и нервный Коновницын, летавший по полю в расстегнутом сюртуке. Цепкий Неверовский, чудом державшийся с дивизией против тройной силы французов. Любимец Петербурга Кутайсов, писавший стихи и трактаты об артиллерии. Гигант Костенецкий, дравшийся как простой солдат и сломавший два банника о французские головы. Грузный, стареющий Лихачев, один бросившийся на французов со шпагой. Мужественный Кульнев, хитроумный Платов. Скромный Луков, единственный генерал, в послужном списке которого сказано «из солдатских детей». Командир четвертой дивизии, обладатель пышного титула принца Вюртембергского, ходивший в простой пехотной шинели, евший из котелка и спавший на земле рядом с солдатами…

Сухая пыль щекотала мне нос. Я очнулся лицом к земле и увидел жесткие, перепутанные остатки травы. Взъерошенные, помятые, они торчали, как обломки крохотных штыков, источая горький запах уставшей от битвы природы.