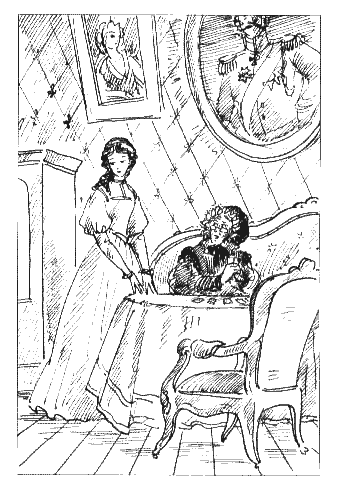

— Леночка, мне очень неприятно видеть, что тебе так тяжело доставлять мне удовольствие.

— Как, maman, почему?

— По тому виду, с каким ты всякий раз садишься за фортепьяно, можно подумать, что тебя ведут на пытку.

— Maman, голубушка, не сердитесь, я вам скажу откровенно, мне и в самом деле ужасно скучно учиться музыке. Я всеми силами стараюсь делать успехи, но я никак не могу; учитель говорит, что у меня нет никаких способностей, право, мне кажется, я только напрасно теряю время и раздираю вам уши, продолжая играть.

— Я говорю правду, ты считаешь потерянным то время, когда можешь доставить мне удовольствие.

— Да, maman, какое же вам удовольствие?

— Мне удовольствие сделать из тебя образованную девицу. Да и не все ли тебе равно: я сказала, что непременно хочу, чтобы ты выучилась музыке, если даже тебе это кажется несколько скучным, неужели ты не можешь сделать этого для меня. Впрочем, я тебя не принуждаю, если ты намерена всегда подходить к фортепьяно с таким видом несчастной жертвы, то не нужно, лучше в самом деле не учись.

Это позволение было дано таким печальным и недовольным голосом, что Нелли, конечно, и не подумала воспользоваться им. С этого дня она, напротив, еще прилежнее прежнего принялась за музыку и всегда старалась, подходя к фортепьяно, думать о чем-нибудь приятном, чтобы не иметь вида несчастной жертвы. Это удавалось ей вполне; Анна Матвеевна ласкала ее и называла доброй, послушной девочкой, но в глубине души девочке нелегко доставались такие победы над собой.

А подобных побед приходилось одерживать немало. Анна Матвеевна любила Нелли, заботилась о ней, но взамен требовала от нее самого полного, безусловного послушания. Мало того, ей все казалось, что Нелли не довольно любит ее, не довольно сознает все хорошие стороны жизни с нею.

Если Нелли почему-нибудь была задумчивее обыкновенного, Анна Матвеевна сейчас же уверяла, что она, должно быть, скучает с ней, старухой, и предлагала ей то или другое развлечение. Если Нелли соглашалась на это предложение, Анна Матвеевна огорчалась еще больше, она говорила, что та только и думает, как бы вырваться из дому. Чтобы угодить ей, Нелли должна была быть постоянно неизменно весела, постоянно расположена разговаривать с нею. Она не смела уходить днем в свою комнату, не смела лишний час просидеть за какой-нибудь интересной книгой или трудным уроком, не смела выразить желания побывать где-нибудь в гостях — все это считалось признаком невнимания и нелюбви к ее благодетельнице.

Анна Матвеевна никогда не бранила Нелли, но для чувствительного сердца девочки легче было бы вынести брань, чем видеть печаль на лице своей maman, чем думать, что в душе она считает ее неблагодарной. Нелли знала, что если она прямо скажет: «я хочу того или другого», — ее желание будет исполнено, но при этом лицо Анны Матвеевны примет грустное выражение и она печально проговорит: «Бог с тобой, Нелли, делай, как знаешь, ты, видно, совсем меня не любишь!» Слышать подобные слова было для девочки тяжелее всех попреков Лидии Павловны, всей брани Авдотьи Степановны. Там она чувствовала, что с ней поступают несправедливо, что она имеет полное право сердиться на эту несправедливость, не любить тех людей, которые поступали с ней жестоко. Здесь не могло быть и речи ни о какой жестокости: Анна Матвеевна, казалось, только и думала о том, как бы делать все приятное своей воспитаннице, сердиться на нее за что-нибудь было бы неблагодарностью, не любить ее — казалось Нелли страшною жестокостью сердца.

И Нелли действительно любила ее, любила так, как никогда еще никого не любила, но она чувствовала, что любила бы ее и больше, и лучше, если бы не должна была постоянно мучиться мыслью о своей благодарности. Ей очень хотелось, чтобы Анна Матвеевна шила ей меньше нарядов, чтобы она делала ей меньше подарков и требовала от нее побольше услуг; она готова была во всем услуживать ей, но в то же время желала иметь сама для себя хоть немножко побольше свободы в самых мелочах.

Она была уже почти не ребенок: ей шел шестнадцатый год. Спокойная, обеспеченная жизнь в доме Анны Матвеевны очень хорошо подействовала на ее здоровье: она выросла и пополнела, так что из малютки Нелли, которую в больнице все считали совсем маленьким ребенком, превратилась в стройную, красивую молодую особу, которую посторонние уже начинали называть Еленой Николаевной. Несмотря на это, Анна Матвеевна продолжала обращаться с ней как с крошкой.

Нелли до сих пор не позволялось ни причесать волосы, ни надеть платье по своему вкусу, не позволялось даже к близким знакомым ходить одной, не позволялось ничем заняться без ведома Анны Матвеевны. Она пробовала иногда то в шутку, то серьезно, но кротко напомнить Анне Матвеевне, что ведь она уже большая, но это обыкновенно сильно волновало Анну Матвеевну:

— Что же ты этим хочешь сказать? — спрашивала она. — Ты большая, значит, тебе надоели мои заботы, значит, я тебе не нужна?

Чтобы не огорчать свою благодетельницу, Нелли приходилось уверять ее в своей любви и обещать ей полную покорность.

«И действительно, я должна покоряться, — думала про себя девочка. — Как же иначе? Она осыпала меня благодеяниями, я ничего для нее не сделала и не могу сделать. Если она требует от меня послушания — я должна быть послушна, если она потребует чего-нибудь еще большего — я и тогда не смею отказать ей. Что я была, когда она встретила меня? Глупенькая, ничего не знающая девочка, несчастный, заброшенный ребенок, которого всякий мог обижать как угодно, за которого некому было вступиться, которого некому было любить. Она открыла мне новую жизнь — жизнь в доме любящей матери, жизнь среди людей, которые благодаря ей и ко мне относятся с уважением; она дает мне образование, дает мне возможность развить мои способности, приобретать знания, и за все это я стану огорчать ее каким-нибудь своеволием, каким-нибудь противоречием ее желаниям. Нет, нет, ни за что, она для меня заботливая мать, и я буду для нее покорною дочерью!»

И Нелли действительно была покорна, безропотно покорна во всем, чего от нее требовала ее благодетельница. Но в душе ее иногда рождался вопрос: «Анна Матвеевна много делала для меня, пока я была ребенком, так много, что я во всю жизнь не забуду благодеяний, но должна ли я пользоваться ее милостями и тогда, когда я стану совсем взрослая, когда я в состоянии буду сама на себя работать?»

Сердце Нелли отвечало ей на этот вопрос: «нет» — и она решила, что будет пользоваться всеми средствами к образованию, какие доставляет ей ее благодетельница, а потом постарается употребить свои знания на то, чтобы вести такую самостоятельную жизнь, о которой она мечтала еще ребенком.

Она стала учиться необыкновенно прилежно. Чтобы не просиживать долго днем за уроками и не оставлять Анну Матвеевну одну, она занималась по ночам, и часто до самого рассвета не гасла лампа в ее комнате, не поднималась от книги ее прилежная головка. Учителя, всегда находившие, что у нее хорошие способности, теперь не могли нахвалиться быстрыми успехами. Все они считали Нелли за дочь Анны Матвеевны, и один из них сказал раз, просмотрев работу, приготовленную к его уроку Нелли.

— Очень хорошо, отлично. Я даю уроки во многих домах и, по правде сказать, ни разу не замечал, чтобы богатые барышни учились так прилежно, как вы. Вы работаете так, как будто вам придется этим зарабатывать себе хлеб.

Эта похвала очень обрадовала Нелли.

— А вы думаете, — спросила она, краснея, — я скоро буду знать настолько, что в состоянии буду своими знаниями зарабатывать себе хлеб?

— Э, да вы уж теперь ученее многих наших учительниц, — весело отвечал учитель, — если бы вы захотели, я мог бы завтра же доставить вам очень выгодные уроки. Ну, да вам этого не нужно, так и говорить не стоит!

Нелли очень хотела сделать еще несколько вопросов учителю, но глаза ее встретились с глазами Анны Матвеевны, смотревшей на нее с удивлением и упреком. Девушка смутилась, замолчала и с подавленным вздохом принялась за урок.