Эту же мысль можно выразить и другими словами: во всех случаях общая конечная сумма энергии равна ее общей начальной сумме. Энергия не возникает и не исчезает, но переходит в другую форму, иногда малополезную или совсем бесполезную.

Например, тепло, которое выделяется в двигателе внутреннего сгорания, – является ненужным, но неизбежным продуктом превращения энергии. Его можно использовать, скажем, для обогрева салона автомобиля, но воспользуемся мы этим теплом или нет – все равно часть работы, осуществленной двигателем, тратиться на тепловые потери.

Вечного ничего нет, и долговечного тоже немного.

Все, о чем говорилось выше, и представляет собой суть важнейшего закона природы – закона сохранения энергии, или первого начала термодинамики.

Вечного ничего нет, и долговечного тоже немного.

Если повториться, то вечный двигатель должен выполнять полезную работу, не имея никаких внешних источников энергии. Проще говоря, в нем не должно сжигаться топливо и к нему не нужно прилагать механических усилий. Существует ряд свидетельств, что именно поиски такой нереализованной машины заложили фундамент механики как науки.

Бесполезность поисков вечного движения признавалась еще до того, как этот закон стал достоянием науки. Однако это мнение основывалось не на некоторых общих положениях, а на анализе принципа действия отдельных «машин вечного движения». Тщательный анализ очередного проекта всегда выявлял какие-либо ошибки, из-за которых двигатель не мог работать, а претензии изобретателя оказывались бессильны.

Хитрости «изобретателей» вечного двигателя

В прошлом людям казалось, что наиболее доступным источником энергии для работы вечных двигателей является вода. Наверное, такая мысль возникла из-за того, что вода, окружающая людей, казалась им бесплатной. Это обстоятельство и вводило в заблуждение, например, мельника. Однако владельцы мельниц, на которых в период засух уменьшался напор воды, не рассматривали воду как бесплатный источник энергии. Они постоянно пытались заставить воду подниматься вверх и снова совершать работу.

Позже умудренные опытом инженеры стали накапливать энергию, сооружая плотины со шлюзовыми воротами и создавая в них запасы воды для того, чтобы работа мельниц не прерывалась в засушливые периоды, когда естественный поток воды прекращался.

Инженерам Позднего средневековья и Возрождения был известен по крайней мере один достаточно надежный способ подъема воды на определенную высоту: если конец трубки, скрученный наподобие резьбы винта, опустить в воду, то она начнет подниматься вверх по трубке до тех пор, пока последняя будет вращаться. Это странное, однако идеально работающее изобретение вошло в историю техники под названием архимедового винта. Теперь мы понимаем, что трубка архимедового винта должна была вращаться с помощью какой-то внешней силы.

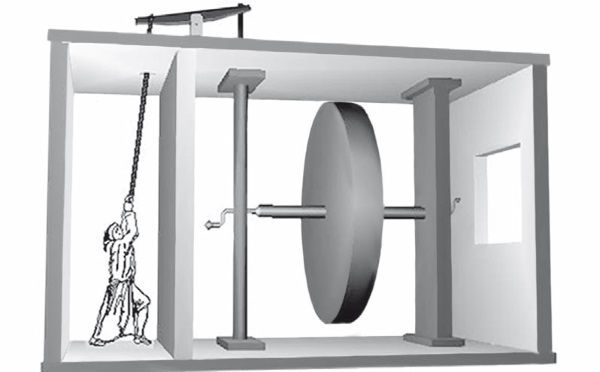

Этого, однако, не знали люди Средневековья, с удивлением задававшие вопрос: «Что может быть проще, чем соединить такой винт с водяным колесом мельницы? Ведь тогда мельница будет вращать винт, а винт приводить в движение мельницу!»

Мельница замкнутого цикла была предложена Робертом Флуддом в 1618 г. Для ее работы не нужен непрерывный поток воды. Только через два столетия после смерти Роберта Флудда стало понятно, что закон сохранения энергии исключает возможность существования такого устройства!

Вера в винт Архимеда как в средство для решения проблемы вечного движения была разрушена Уилкинсом, епископом Честерским. Решив заняться разработкой и описанием машины вечного движения, он выполнил свое намерение очень тщательно. В разделе его книги, посвященной «водяным вечным двигателям», Уилкинс подробно говорит о преимуществах архимедового винта перед водяным насосом, а затем продолжает:

«Если рассматривать эти механизмы совместно, то может показаться, что построить вечный двигатель не так уж и сложно. Для этого достаточно иметь водяное колесо, по которому бы опускался, приводя его в действие, ранее поднятый вверх поток воды. Это колесо вращало бы винт, поднимавший такое количество воды, которое было необходимо для движения всей машины в целом. Движение это было бы непрерывным, поскольку количество воды, выносимое вверх вращающимся винтом, равняется количеству воды, падающему по колесу вниз. Если же окажется, что действия воды на колесо недостаточно для приведения в движение архимедового винта, то почему бы не использовать несколько колес: два, три – словом, столько, сколько позволяет размер всей машины…»

Уилкинс дает описание действия такого устройства и результаты собственных размышлений:

«Однако после целого ряда попыток я пришел к выводу о полной невозможности своего замысла. Устройство не будет работать по двум причинам. Во-первых, вода, которая поднимается наверх, не образует сколько-нибудь значительного потока, устремляющегося затем вниз. Во-вторых, этот поток, даже в виде каскада, не способен вращать винт…»

Таким образом, епископ Уилкинс не только задумал весьма оригинальный «вечный механизм», но и взял на себя обязанность построить модель устройства и испытать ее. В результате этого исследования Уилкинс убедился в полной непригодности механизма и четко уяснил для себя причины несостоятельности проекта.

История, как известно, повторяется, и то же самое происходит, вероятно, и с изобретениями. В 1648 г. епископ Уилкинс отверг идею «колесно-насосного» вечного двигателя, а более чем через двести лет модифицированный проект того же устройства с искренним энтузиазмом первооткрывателя был вновь предложен, на этот раз каким-то читателем журнала «English mechanics».

Тем же, кто убежден, что нет вещей более неосуществимых, чем просто неосуществимых, Артур Орд-Хьюм напоминает поговорку времен Второй мировой войны: «Невозможное мы делаем мгновенно, а на чудо нужно больше времени…»

Сохранилась переписка, которую вел в 1715–1722 гг. русский царь Петр I по поводу приобретения в Германии вечного двигателя, изобретенного неким доктором Орфиреусом. Изобретатель, прославившийся на всю Германию своим «самодвижущимся колесом», соглашался продать царю эту машину лишь за огромную сумму.

В январе 1725 г. Петр I собирался в Германию, чтобы лично осмотреть «вечный двигатель», о котором так много говорили, но смерть помешала царю осуществить его намерение.

Кто же был этот таинственный доктор Орфиреус и что представляла собой его машина?

Настоящая фамилия Орфиреуса была Беслер. Он родился в Германии в 1680 г., изучал богословие, медицину, живопись и, в конце концов, занялся изобретением «вечного» двигателя. Из многих тысяч таких изобретателей Орфиреус – самый знаменитый и, наверное, самый счастливый. До конца своих дней (умер в 1745 г.) он жил в достатке на доходы, которые получал, демонстрируя свою машину.

Изначально наблюдения были достаточно убедительными только для тех, кто умеет думать и хочет знать истину.

Слава о чудесном изобретении, которое «ученый доктор» показывал поначалу на ярмарках, быстро покатилась по всей Германии, и Орфиреус вскоре приобрел могущественных покровителей. Им заинтересовался польский король, потом ландграф Гессен-Кассельский. Ландграф предоставил изобретателю свой замок и всячески испытывал машину.

Так, 12 ноября 1717 г., двигатель, находившийся в отдельной комнате, был приведен в действие, затем комната была заперта на замок, опечатана и оставлена под надежной охраной двух гренадеров. Четырнадцать дней никто не смел даже приближаться к комнате, где вращалось таинственное колесо. Только 26 ноября печати были сняты; ландграф вошел в помещение. Колесо все еще вращалось «с неослабевающей скоростью»!.. Машину остановили, тщательно осмотрели, затем опять запустили. В течение сорока дней помещение снова оставалось опечатанным; сорок суток караулили у дверей гренадеры. И когда 4 января 1718 г. печати были сняты, экспертная комиссия нашла колесо в движении!