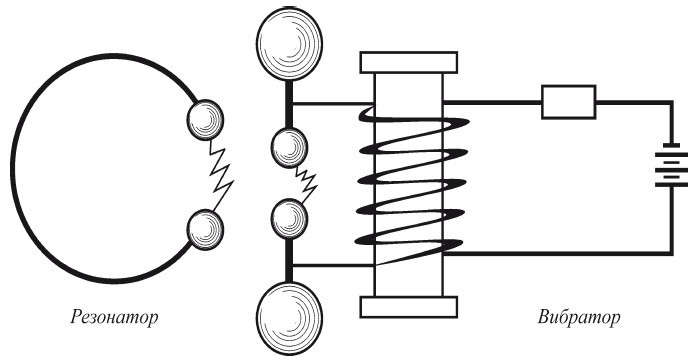

Схема опыта Г. Герца

Но любая теория переживает настоящий триумф, когда она получает подтверждение на практике, в экспериментах. Этот триумф состоялся благодаря экспериментальным исследованиям немецкого физика Генриха Герца (1857–1894). Это он в 1888 г. открыл электромагнитные волны, предвестником их существования являлся Максвелл.

Источником, который в опытах Герца излучал электромагнитные волны, был проводник, подключенный к высоковольтной катушке (вибратор). Проводник был разрезан пополам; при электрических колебаниях в этом месте проходил электрический разряд (искра). Приёмником колебаний (резонатором), которые при этом возникали и распространялись вокруг, был такой же провод.

В своих экспериментах Герц не только открыл электромагнитные волны, но и исследовал их важнейшие свойства. К сожалению, выдающийся ученый рано умер: ему исполнилось лишь 37 лет…

Опыты Герца привлекли внимание ученых всего мира. В физических кабинетах многих стран начали проводить различные эксперименты по воспроизведению этих опытов. Поскольку приёмник Герца был недостаточно чувствительным, ученые пытались создать более совершенный приемник электромагнитных волн. Среди первых ученых, которые начали изучать опыты Герца, были англичанин Оливер Лодж и россиянин Александр Степанович Попов.

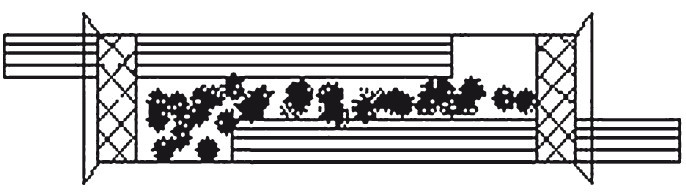

Лодж при воспроизведении опытов Герца предложил в качестве индикатора (приемника) использовать прибор, описанный в 1891 г. французским физиком Бранли. Этот прибор представлял собой стеклянную трубку с металлическими опилками, которые под действием электромагнитных волн резко уменьшали свое электрическое сопротивление. Эту трубку Лодж назвал «когерером» (от латинского слова cohere – сцеплять, связывать).

Введя когерер в схему своей установки (1894), Лодж немного увеличил дальность приема электромагнитных волн, но не выходил за пределы лаборатории. Еще одной проблемой установки было то, что для восстановления чувствительности когерера (опилки под действием электромагнитных волн будто бы слипались и уже не могли служить индикатором) его необходимо было встряхивать, это было осуществлено Лоджем с помощью часового механизма.

А. С. Попов, воспроизводя опыты Герца, на одной из публичных лекций в 1889 г., отметил возможность применения электромагнитных волн для передачи сигналов на расстояние. Он понимал, что решение этой задачи невозможно без существенного усовершенствования принимающей схемы. Изучив работы Бранли и Лоджа, Попов взялся за разработку еще более чувствительного когерера.

Когерер

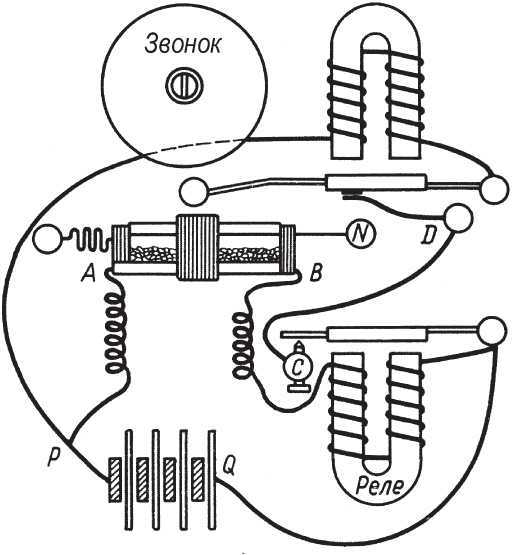

Попов искал автоматический метод, позволяющий восстанавливать чувствительность когерера после каждого принятого сигнала. Вследствие многочисленных экспериментов он разработал метод периодического встряхивания когерера с помощью молоточка звонка и применил электромагнитное реле для включения цепи этого звонка.

Схема, разработанная А. С. Поповым, имела большую чувствительность, и уже в 1804 г. он смог с ее помощью принимать сигналы на расстоянии нескольких метров. Во время этих опытов А. С. Попов обратил внимание на то, что дальность действия приемника заметно увеличивается при присоединении к когереру вертикального провода. Это была приемная антенна, благодаря использованию которой А. С. Попов внес существенные улучшения в условия работы приемника.

Работы А. С. Попова в этом направлении привели его к созданию прибора для обнаружения электромагнитных волн, по сути это был первый радиоприемник.

Этот прибор был устроен следующим образом: чувствительная трубка с металлическими опилками (когерер) размещалась в горизонтальном положении на часовой пружине между зажимами, к выводу трубки присоединялся кусок проволоки, представляющий собой приемную антенну. Электрический ток от батареи замыкался через чувствительную трубку и электромагнитное реле; вследствие большого сопротивления опилок трубки (до 100 000 Ом) ток в цепи батареи был недостаточен для притяжения якоря электромагнитного реле.

Как только на трубку действовала электромагнитная волна, опилки слипались, сопротивление трубки значительно уменьшалось, ток в цепи возрастал, и якорь реле притягивался. При этом начинал звонить звонок. Молоточек звонка при возвращении в исходное положение ударял по трубке, и она снова становилась чувствительной к электромагнитным волнам.

Седьмого мая 1895 г. А. С. Попов демонстрировал работу радиоприемника во время своего доклада на заседании Физического отделения Русского физико-химического общества.

Статья А. С. Попова с описанием конструкции приемника была опубликована в журнале Русского физико-химического общества в январе 1896 г.

Заметьте, что первая радиограмма, которую передал и принял Попов, состояла из двух слов: «Генрих Герц». Этим А. С. Попов продемонстрировал значимость трудов этого ученого для разработки нового направления науки.

Убедившись, что приемник реагирует на грозовые разряды, Попов создал второй прибор – «грозоотметчик», оборудованный специальным пишущим аппаратом, который регистрировал сигналы на ленте. В 1895–1896 гг. «грозоотметчики» Попова уже получили практическое применение. Один «грозоотметчик» был установлен Поповым в Нижнем Новгороде на электростанции для предупреждения о приближении грозы, второй, наряду с другими метеорологическими приборами, – в Петербургском лесном институте.

Непрерывно работая над совершенствованием своего прибора, Попов в сентябре 1895 г. присоединил к схеме аппарат Морзе и ввел запись на ленту. Так был создан приемник с записью сигналов азбукой Морзе.

Схема приемника А. Попова

В марте 1896 г. на заседании Русского физико-химического общества в Физическом кабинете Петербургского университета А. С. Попов демонстрировал первую в мире радиотелеграфную передачу на расстояние 250 м, а в 1897 г. им была осуществлена радиосвязь между несколькими кораблями Балтийского флота на расстоянии до пяти километров.

А. С. Попов и его сотрудники продолжали работать над совершенствованием радиоприемника, и в 1899 г. они установили возможность приема радиосигналов на слух с помощью телефона, включенного последовательно с когерером, – это сразу увеличило дальность радиосвязи.

В 1897 г. А. С. Попов обнаружил, что на радиосвязь между двумя кораблями влияет третье судно, проходя между этими кораблями и пересекая направление связи, и это натолкнуло ученого на мысль о том, что явление отражения радиоволн может быть использовано для обнаружения морских судов. Именно оно и лежит в основе современной радиолокации.

Преимущества беспроводной радиосвязи были наглядно продемонстрированы в конце 1899 г. в связи с аварией броненосца «Генерал-адмирал Апраксин», севшего на камни у острова Гогланд. Необходимо было в короткие сроки наладить связь с кораблем, удаленным на 43 км от ближайшего прибрежного пункта Котка, где была телеграфная станция. Несмотря на большие трудности, А. С. Попов вместе со своим помощником П. Н. Рыбкиным установил станции на Гогланде и Котке и обеспечил между ними надежную радиосвязь. Таким образом, А. С. Попов осуществил радиосвязь на относительно большом расстоянии и при этом не только в целях эксперимента, но и для практических потребностей.

Следует остановиться и на роли, которую сыграл в изобретении радио итальянский изобретатель и предприниматель Гульельмо Маркони (1874–1937). В июне 1897 г. он получил в Англии патент на способ передачи электрических импульсов и сигналов и аппарат для этого. Однако в течение длительного времени в прессе не появлялось описания этого устройства. А когда была опубликована схема устройства Маркони, предназначенная для приема, стало совершенно очевидным, что она идентична схеме приемника Попова.