XVII в. характеризуется дальнейшим прогрессом в различных областях науки, техники и производства. Значительное развитие приобретает математика. В разных странах Европы создаются научные общества и академии, объединяющие ученых. Благодаря этому наука становится достоянием более широких кругов, что способствует установлению международных связей в науке.

Во второй половине КУП в. окончательную победу одержал экспериментальный метод изучения явлений природы. Наиболее выдающиеся открытия этого периода связаны с именем гениального английского физика и математика Исаака Ньютона (1643–1727).

Важнейшим экспериментальным открытием Ньютона в оптике является дисперсия света в призме (1666). Исследуя прохождение пучка белого света через трехгранную призму, Ньютон установил, что пучок белого света распадается на бесконечную совокупность цветных пучков, образующих непрерывный спектр. Из этих опытов был сделан вывод о том, что белый свет представляет собой сложное излучение.

Ньютон провел и обратный опыт, собрав с помощью линзы цветные пучки, образовавшиеся после прохождения через призму пучка белого света. В результате он снова получил белый свет. Наконец, Ньютон провел опыт смешения цветов с помощью вращающегося круга, разделенного на несколько секторов, окрашенных в основные цвета спектра. Во время ого вращения круга все цвета сливались в один, создавая впечатление белого цвета.

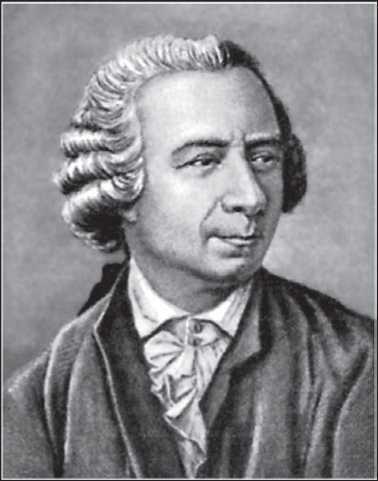

Леонард Эйлер

Результаты этих фундаментальных опытов Ньютон положил в основу теории цветов, до сих пор никем из его предшественников не разработанной.

Согласно этой теории, цвет тела определяется теми лучами спектра, которые это тело отражает, другие же лучи тело поглощает.

Наряду с этими открытиями Ньютону принадлежат работы по дифракции, а также открытие закономерностей интерференционной картины, получившей название кольца Ньютона.

Ньютона считают создателем корпускулярной теории света, которую он назвал теорией истечения. Согласно Ньютону, частицы света (их называли корпускулы) имеют различные размеры: частицы, соответствующие красной области спектра, большие, а частицы, соответствующие фиолетовым лучам, – мельче. Между этими крайними частицами находятся частицы промежуточных размеров, что и обусловливает непрерывный спектр цветов. Теория истечения, кроме цветов, объясняла прямолинейное распространение света. Однако она столкнулась с очень большими сложностями при объяснении отображения и преломления, дифракции и интерференции. Для согласования теории истечения с этими фактами Ньютону пришлось прибегнуть к различным дополнительным гипотезам, которые были слабо обоснованы.

X. Гюйгенсу принадлежит открытие принципа, который сейчас носит его имя. С помощью этого принципа объясняются законы отражения и преломления.

Однако волновая теория света Гюйгенса из-за определенных недостатков не могла противостоять теории истечения Ньютона, поэтому на протяжении XVIII и в начале XIX в. в науке господствовала теория Ньютона.

Против теории истечения выступал выдающийся математик Леонард Эйлер (1707–1783), который большую часть жизни работал в Российской академии наук в Петербурге. Сторонником волновой теории света был гениальный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765), который считал, что свет представляет собой колебательное движение эфира. Однако даже эти знаменитые ученые не смогли пошатнуть господство теории истечения.

Из других крупных открытий в области оптики в XVII и XVIII вв. следует назвать измерение скорости света (1675) датским астрономом Олафом Ремером (1693–1792), которое он осуществил благодаря наблюдениям затмения спутников Юпитера.

Названные выше открытия и изобретения являются важными моментами в развитии волновой теории света. Множество других исследований следовали друг за другом, и в целом всю их совокупность можно рассматривать как триумф волновой теории света. Однако ряд явлений, обнаруженных в указанный период, а также излучение и поглощение света, не находили объяснения в волновой теории света. Перед волновой теорией света стояло много других вопросов, один из которых – что такое этот загадочный эфир, в котором распространяется свет? Как с этим эфиром взаимодействуют движущиеся тела? Ответы на эти и другие вопросы нельзя было дать, пока не появилось учение об электромагнитной теории света. И началась новая эпоха оптики…

Создавая в Петербурге Российскую академию наук, Петр I и его единомышленники (академик Г. В. Крафт, М. В. Ломоносов и др.), четко осознавали необходимость подготовки для России собственных кадров квалифицированных мастеров-оптиков, которых в допетровской России совсем не было. Центром подготовки таких мастеров должна была стать Академия наук и организованные при ней специальные инструментальные мастерские и учебные классы.

Составленная токарем Андреем Нартовым «Записка» (Проект организации оптических мастерских) была горячо одобрена Петром I. Он собственноручно добавил к проекту перечень девятнадцати мастерских, которые следовало организовать в первую очередь, и среди них – оптическую мастерскую, целью которой было наладить в России собственное изготовление и обработку линз для различных областей использования. Вопрос о руководителях мастерской по обработке и шлифовке линз был также поставлен Петром I.

В процессе организации Российской академии наук рассматривался вопрос приглашения в Россию лучших специалистов-оптиков – настоящих знатоков своего дела в области изготовления и обработки линз и оптических приборов. В переписке первого президента Академии наук Блюментроста и ее секретаря Шумахера с Христианом Вольфом на протяжении 1723–1726 гг. подробно обсуждался ряд вопросов, связанных с подбором кандидатур выдающихся иностранных конструкторов и мастеров-оптиков. Наконец остановились на приглашении в Россию из Германии опытного шлифовщика линз Иоганна Георга Лейтмана (1667–1736).

Андрей Нартов

В начале своей карьеры Лейтман был пастором лютеранской церкви. Однако впоследствии его целиком и полностью увлекло искусство шлифования и обработки линз. В 1719 г. Лейтман опубликовал обстоятельное по тем временам руководство по шлифовке и обработке линз и изготовлению с этой целью оригинальных конструкций шлифовальных станков. Насколько успешной была работа Лейтмана, говорит тот факт, что в 1728 г. его книга вышла четвертым изданием и получила широчайшее распространение во всем мире. На основании упомянутой выше книги сподвижник Петра I Яков Брюс рекомендовал пригласить в Россию именно Лейтмана.

Лейтман принял приглашение и в 1726 г. переехал из Германии в Петербург. С собой он привез многочисленные инструменты и станки для изготовления и обработки линз. Работая в Петербургской академии наук, Лейтман успешно обучал изготовлению и шлифовке линз российских мастеров-оптиков. История сохранила только два имени россиян – шлифовальщиков линз, которых Лейтман особенно хвалил – Андрея Матвеева и Петра Ремезова.

До прибытия Лейтмана в Петербург и до того, как он развернул работу оптической мастерской, в Российской академии наук уже находились на службе двое опытных мастеров: оптик Колмыков и шлифовальщик оптических линз Иван Беляев. Иван Беляев работал в оптической мастерской, которую задумал и организовал Андрей Нартов сам Петр I в своем дворце. Именно здесь под руководством Логина Шеппера и изучал технику изготовления и шлифования оптических линз Иван Беляев.

Петр I. Мозаика работы М. В. Ломоносова (XV.III в)