А потом снова воцарилась тишина в этих проклятых джунглях; ужасающее суровое предостережение, угроза возмездия Азии белым пришельцам.

«Все это абстракция, — подумал лейтенант. — Бояться следует лишь одних вьетконговцев; больше того, бояться надо самих себя. Надо бояться одного лишь Клэнси. А Клэнси мертв».

— Когда обнаружите отдельные части тела, — сказал лейтенант, — старайтесь, чтобы они подошли друг к другу. Собирайте части одного тела в один мешок. И при этом не забывайте, что у человека всего лишь две руки, две ноги и одна голова. Мне не хотелось бы обнаружить в одном мешке две головы.

«Клэнси мертв, — подумал лейтенант, — но совершенные им преступления продолжают жить. То же было с Кастером. Тот также стремился уничтожать деревни и истреблять туземцев. Послушай меня, — лейтенант мысленно обратился к Клэнси, — не все время я торчал в частях переподготовки. Иногда я бывал в библиотеках. То, что ты творил во вьетнамских деревнях, не новость. Охота за ушами не новость. Послушай, Клэнси, что говорил лейтенант Джеймс Коннорс после резни индейцев в Сэнд Крике: «…На следующий день я не мог найти ни одного мужчины, женщины или индейского ребенка, которые не были бы скальпированы нами. Многие тела были изувечены самым чудовищным образом. Были вырезаны половые органы мужчин, женщин и детей. Я видел одного из наших, который нес эти трофеи на высоко поднятой палке. Некоторые отрезали женские половые органы, груди и выставляли их напоказ…» Не думаю, чтобы тебе удалось переплюнуть все это, Клэнси. Не думаю, что война с тех пор сильно изменилась. Не думаю, что твоя коллекция ушей может перекрыть все это, Клэнси».

— Что случилось, лейтенант? — сказал корреспондент.

— Ничего не случилось, — сказал лейтенант. — Я задумался.

— Этот человек скончался, — сказал врач, указывая на негра.

— Положите его в мешок, — сказал лейтенант.

— О чем ты думаешь? — сказал корреспондент.

— Меня выворачивает наизнанку.

— Ты видел когда-нибудь такое паскудство?

— Нет, такого паскудства я не видел никогда, — сказал лейтенант, отчетливо произнося слова, так, словно корреспондент записывал каждое слово в отдельности. — Такого паскудства я не видел никогда. За всю свою короткую жизнь я никогда не видел такого паскудства. Нет, я никогда не видел такого паскудства, — именно этих слов ты ждешь от меня?

— Успокойся, — сказал корреспондент.

— О'кэй, — сказал лейтенант. — Прошу прощения, — А потом лейтенант услышал какой-то звук. Это был звук снаряда, досылаемого в орудие где-то в джунглях. Лейтенант слишком часто слышал такой звук. Затем звук выстрела, когда вражеский снаряд вылетает из ствола. Затем вой приближающегося к ним снаряда. Симфония. Музыка Вьетнама.

— Берегись! — лейтенант заорал во все горло. Берегись? Чего? Где? Почему? Снаряд попал прямо в их вертолет, и вертолет взорвался, превратился в оранжевый столб огня, вознесшийся в джунглях.

— Загородиться телами убитых. Попытайтесь окопаться! Используйте тела как укрытие! — орал лейтенант. Потом он тихо сказал корреспонденту: — Прости, что я втянул тебя в эту…

— Нет, не ты, — сказал корреспондент.

— Попытаюсь вызвать по радио спасательный отряд.

— Попытайся, — сказал корреспондент.

Роналд Фэр

Я И КРАСНЫЙ

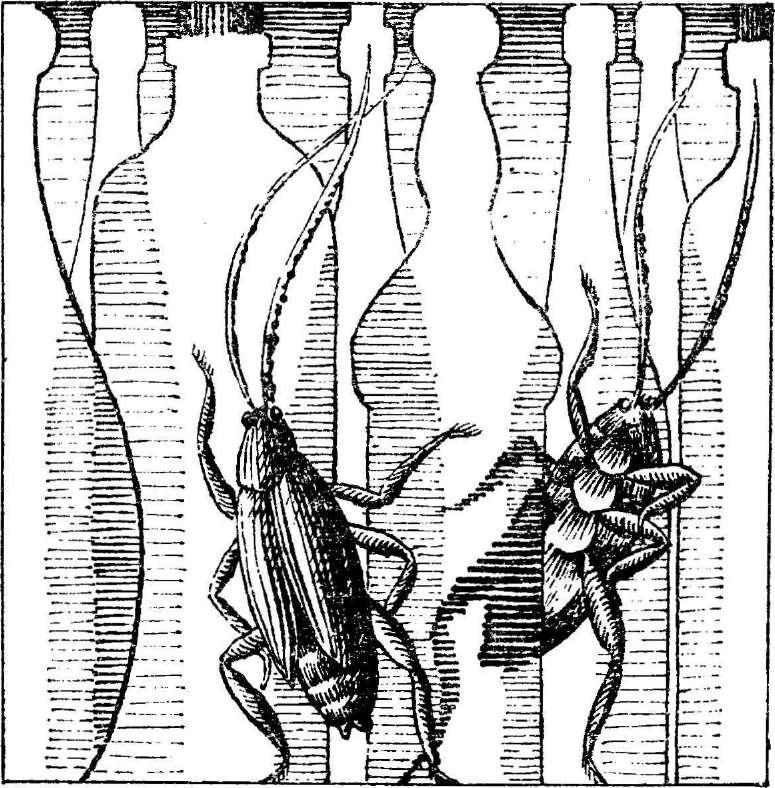

У нас с Красным квартирёнка на двоих. Две комнаты в районе Черт-те-нигде, мы вселились сюда два года назад и никуда, я думаю, перебираться не будем, пока не повысится квартирная плата или пока наш дом не сломают, чтобы проложить тут какой-нибудь проспект. Тому, кто любит древние развалины и жизнь без излишеств, наш район понравится. Было у нас, правда, одно излишество — кошка, да крысы ее быстренько выжили. Раньше мы иногда убирались в квартире, так ведь потом опять все зарастает грязищей, ну и нечего зря стараться.

Помнится, когда мы сюда вселились, то попытались избавиться от всякой нечисти и вечерами, прежде чем залезть в кровати, рассыпали по полу «Черный флаг», но нашим соседям это явно не понравилось, и они пообещали выкинуть нас из дома — за нарушение тараканьего равновесия и аристократизм. Нам вовсе ни к чему было ссориться с соседями — мы подчинились демократии и привыкли к тараканам. Только вот жрать мы их еще не привыкли. Вообще-то, мы жрем все, что попадается, но этих склизких тварей — не можем.

Красный — мой приятель, и, уж конечно, он негр. Я позабыл его настоящее имя. Про таких парней говорят «симпатяга»; он хорошего роста, без лишнего веса, медно-рыжие, почти красные волосы, всегда подстриженные аккуратным ежиком, немного раскосые серые глаза и гладкое лицо — борода у него не растет. Для своего возраста он в полном порядке, и они, ясное дело, к нему липнут. Он говорит, что никогда им не платит.

Мне бы так — хоть не всегда, а через раз. Я-то ведь вечно сижу без гроша: винишко там, чулочки, вот деньги и уходят. Кое-что я потом получаю обратно, а придет время, мы все с них получим. Красный им нравится, нас частенько навещают, ну и приносят того да сего.

Я домосед — не то что Красный. Иногда он целыми днями где-то шляется. А однажды и вовсе на полмесяца исчез: его загребли как главного свидетеля по делу об убийстве и держали в тюряге. Я и решил, что Красный помер. Это же логика: раз парня нет — значит, он наверняка помер. Я немного расстроился, когда он появился, потому что растратил почти все его пособие. Ну и ему, конечно, неприятно. А все-таки, по-моему, он слишком уж разъярился. Любит он делать из мухи слона. Мне пришлось потом две недели вкалывать — только для того, чтоб отдать ему деньги; да еще он и за квартиру полмесяца не платил.

Но обычно мы с Красным живем в ладу — умеем находить общий язык.

Красный не горожанин, не потомственный горожанин. Хотя, если подумать, кто из нас потомственный? Ну а Красный-то и родился на ферме: он сын черного издольщика, сына издольщика, сына сукина сына. Ему удалось вырваться из дому во время последней большой войны — он служил в действующей армии поваром, а когда освободил весь мир и вернулся, то стал рабом на новомодный лад в великих и свободных Соединенных Штатах.

Сперва он пытался бороться по старинке — вступал во всякие там разные общества, которые обещали ему свободу и равенство, да только всегда это кончалось одинаково: их живенько вынюхивали федеральные ищейки и тут же объявляли, что, мол, общество подрывное. Любую организацию — только назови ее сокращенно — власти сразу объявляют прокоммунистической, а на любую попытку что-нибудь изменить в «доброй старой американской жизни» (тоже мне, дерьмо!) вешают ярлык коммунизма. И Красный был самым крутым коммунистом из всех коммунистических некоммунистов в Штатах.

Ну и под конец его так затравили, что он боялся написать свое имя на членской карточке церковного прихода. Красный здорово пробивной парень, и он уверенно продирался наверх — хорошая работа и всякое такое, — так ведь ему зудилось быть знаменосцем, идти впереди борцов за свободу, — он и пошел, а когда оглянулся, то увидел, что борцы топчутся где-то позади… тут на него одного и навалились, затоптали вместе со знаменем в грязь, а когда решили, что он сдох, бросили, бросили подыхать, раздавленного, затоптанного… и больше уж он не подымался.

Потом он сколько-то болтался по стране, жил как придется и издыхал окончательно.

И вот тогда-то я с ним и познакомился. Мы оба стояли у винного магазинчика, торгующего по дешевке уцененным пойлом, и ждали, что кто-нибудь поднесет нам выпить, а как раз в это время трое мальцов приперли ящик с пустой посудой, чтоб урвать свою долго от великого бизнеса. Я видел, как шпанята сдавали бутылки, и тоже решил попытать счастья — подобрал их ящик и отправился на поиски. Ну а за мной потащился и Краспый. Как-то так вышло, что мы разговорились — да и промышлять на пару было сподручней, — мы полдня рыскали по окрестным переулкам, собирали бутылки и трепались ни о чем.