Трудней всего оказалось сопоставить реки к востоку от Борисфена. Местоположение таких рек, как Пантикап, Гипакирис и Геррос, точно не определено. Река Танаис, служившая восточной границей, отделявшей скифскую землю от земли савроматов, несомненно Дон; Сиргис, приток Танаиса, отождествляют с Северским Донцом. Не имея четкого представления об истоках и течениях рек, Геродот считал, что все они берут начало из больших озер и текут с севера на юг.

Геродот дает следующую общую картину расселения племен в Скифии и за ее пределами. В низовьях Буга, непосредственно к северу от Ольвии, обитали каллипиды («прекрасноконные»), которых называли также эллино — скифами. К северу от них, вдоль Буга, в месте наибольшего сближения его с Днестром, жили алазоны. Еще дальше на север территорию между Днепром и Днестром заселяли скифы — пахари; границей их земли с землей алазонов был один из левобережных притоков Буга, который назывался Эксампей, в переводе — «Святые пути». Вода в этом притоке была горькой и непригодной для питья. На современной карте его отождествляют с р. Синюхой. Каллипиды, алазоны и скифы — пахари занимались земледелием, причем скифы — пахари выращивали хлеб на продажу: вывозили его в греческие колонии, преимущественно в Ольвию.

Из описания западных и северозападных земель Скифии становится ясным, что в пределах ее территории жили племена Правобережной Лесостепи, потомки племен чернолесской культуры — скифы — пахари. Алазонов, вероятнее всего, можно сопоставить с группой фракийских племен, живших в Поднестровье — на современной территории Молдовы. В пользу данного предположения говорит и то, что на этой широте не было другого народа с оседлой земледельческой культурой. Что касается каллипидов, то этот земледельческий народ со смешанной эллино — скифской культурой хорошо локализуется в Нижнем Побужье, к северу от Ольвии.

Степь к западу и востоку от Днепра являлась территорией господства кочевников. Среди них Геродот называет скифов — кочевников и царских скифов. Последние занимали район левобережных степей до Азовского моря и Дона, а также степной Крым. Скифам — кочевникам принадлежала более западная часть степей. Выделить археологические признаки, позволяющие отличить культуру царских скифов от скифов — кочевников, не представляется возможным.

К востоку от Днепра Геродот называет еще один народ — скифов — земледельцев, само название которых отражает их образ жизни и занятий. Существовало предположение, что скифы — земледельцы жили в прибрежной части степного течения Днепра, на правом и левом его берегах. Однако широкие и тщательные археологические исследования, проведенные на этой территории, не выявили никаких следов земледельческого населения VI–V вв. до н. э. Поэтому условно скифами — земледельцами можно считать оседлые племена Лесостепного Левобережья, связанные культурой, происхождением и этнической принадлежностью со степными кочевыми скифами.

Таким образом, в пределы Скифии кроме ираноязычных племен, к числу которых относятся царские скифы, скифы — кочевники и скифы — земледельцы, можно включить также группу смешанного эллино — скифского населения в окрестностях Ольвии, часть фракийских (вероятнее всего — гетских) племен между Днестром и Дунаем и часть предполагаемых праславянских племен Лесостепного Правобережья.

Скифия была окружена многими народами, культурная и этническая принадлежность которых в основных чертах уже выяснена. К югу от Дуная жили фракийские племена. На р. Марош в Трансильвании западными соседями Скифии были агафирсы. Согласно приводимой Геродотом легенде, агафирсы родственны скифам, а археологически — они близки фракийцам. Границы северо — западной окраины Скифии доходили до территории лужицких племен, основной массив которых находился в нынешней Польше, племен высоцкой культуры, существование которых прекращается не позже конца VI в. до н. э. На севере скифы — пахари граничили с неврами, населявшими бассейн Припяти и земли современной Южной Белоруссии, где жили племена мило — градской культуры, которых одни исследователи считают праславянами, а другие, что более вероятно, — древними балтами. Северными соседями скифов в Левобережном Полесье были меланхлены (черноризцы), которых сопоставляют с племенами юхновской культуры, сосредоточенными в бассейнах рек Десны и Сейма. Меланхлены были близки к скифам по образу жизни и обычаям. К северу за обширным пустынным пространством обитали андрофаги (людоеды), считавшиеся особенно дикими племенами. Их культура и памятники еще не выявлены.

В степях за Доном, к востоку от Скифии, жили родственные скифам иранские племена савроматов, занимавшихся кочевым скотоводством. Тамань и Прикубанье населяли синдо — меотские племена, входившие в состав кавказских народов. В Горном Крыму жили тавры (носители кизил — кобинской культуры). Они были известны как пираты и отличались дикостью.

Скифы и причерноморские греки сообщали о важном торговом пути, который шел из Скифии на северо — восток. Путь этот, по которому ходили скифские купцы, начинался за Доном и простирался через савроматскую степь на 15 дней от Азовского моря. За владениями савроматов начинались земли будинов, древнего местного кочевого народа, покрытые сплошным лесом. В стране будинов обитали гелоны, которые считались выходцами из греческих причерноморских городов. Рассказывали, что у гелонов, занимавшихся земледелием и садоводством, был огромный деревянный город Гелон со святилищами и храмами богов. Предполагается, что будины и гелоны расселялись в Среднем Подонье, но они еще не отождествлены прочно с какой — нибудь древней культурой. Далее к северо — востоку находились земли охотников — фиссагетов и иирков, и каких — то других скифов, происходивших от царских, а в предгорьях Урала жили аргиппеи (плешивые). О еще более отдаленных северных народах информаторы могли сообщить лишь сказочные сведения: речь шла о людях с козлиными ногами, о людях, спавших по 6 месяцев. Где — то за Уралом жили исседоны, за ними аримаспы (одноглазые) и стерегущие золото грифы. В науке существуют и другие представления об этногеографии Скифии. Они рассмотрены в книге Б. А. Рыбакова «Геродотова Скифия». В ней автор дает иную аргументацию этой проблемы и устанавливает другие координаты речных бассейнов. Так, будины и гелоны, по его мнению, размещались к востоку от Днепра в пределах Левобережной Лесостепи и севернее, в бассейнах Десны и Сейма. Город Гелоп Геродота отождествляется им (так же, как М. И. Артамоновым, Б. Н. Граковым, Б. Л. Шрамко и др.) с огромным Бельским городищем на Ворскле.

Золотая пектораль из кургана Толстая Могила. Днепропетровская область. IV в. до н. э.

Литая бронзовая монета с изображением Медузы. Ольвия. IV в. до н. э.

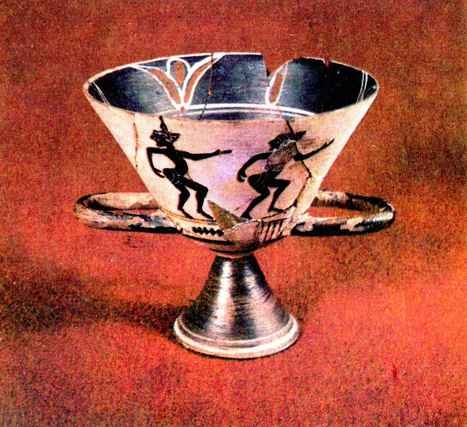

Хиосский кубок. Березань. VI в. до н. э.

Поход Дария I Гистаспа в Скифию. Самым знаменательным событием в ранней истории Скифии явилось вторжение в ее пределы персидского царя Дария I Гистаспа в 513 г. до н. э. Поводом к этому грандиозному походу, как утверждали, послужило якобы стремление Дария наказать скифов за их предшествующие вторжения в Азию и за поражение, нанесенное ими мидийцам. В действительности же, осуществляя широкую завоевательную политику против греков, Дарий имел намерение покорить и скифов, сделать их своими данниками и тем самым устранить опасность их новых посягательств на страны Переднего Востока.

С огромным войском Дарий вступил в Скифию из Фракии, построив мосты через Боспор Фракийский и Истр. Перед лицом нависшей опасности скифы обратились за помощью к соседним народам, но только савроматы, будины и гелоны согласились их поддержать. Другие отказались помочь, мотивируя тем, что поход персов направлен не против них. В действительности же они были заинтересованы в ослаблении скифов — своего могущественного и агрессивного соседа.