Большинство предметов бытового обихода из металла, кости, а также, очевидно, из дерева, тканей, войлока и кожи у кочевых и земледельческих племен Скифии художественно оформлялись с определенным своеобразием. Мотивы такого оформления были заимствованы из зооморфного мира и находили свое воплощение в изображениях фигурок или каких — то частей животных, птиц или рыб. Этот вид изящного прикладного искусства получил название скифского звериного стиля.

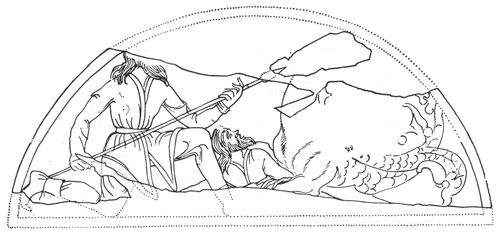

Сцена из скифской мифологии: борьба скифов с чудовищем. Костяная пластинка. Курган Гайманова Могила. Запорожская область. IV в. до н. э. Прорисовка Г. С. Ковпаненко

Среди образов раннескифского искусства излюбленными были изображения оленя, барана, пантеры, лося, горного козла. Достаточно часто использовались мотивы головок коня, орла, грифобарана, когти птиц и пр. Животные изображались, как правило, в спокойном состоянии. Подчеркнутые черты свирепости и силы встречаются преимущественно в образах, заимствованных из искусства древневосточного мира (львы, грифоны, фантастические чудовища).

В конце VI и особенно в V в. до н. э. под влиянием греческого искусства изображения животных в скифском стиле становятся более декоративными, орнаментальными, утрачивают первоначальную суть звериного образа. В оформление сюжета включаются такие элементы, как розетки, пальметгы, симметрично загнутые волюты. Нередко в контур одного образа вписывается элемент другого.

В IV в. до н. э. наблюдается упадок местных мотивов, вырождение их в малопонятную схему, в которой уже трудно становится угадать первоначальное значение образа. В то же время получают распространение реалистические греческие сюжеты — сцены борьбы и терзания зверей и изображения разных животных.

Изображения в зверином стиле не только отвечали эстетическим вкусам скифскою населения, но и воплощали определенную магическую символику. Они играли роль амулетов — оберегов, призванных защищать их собственников от враждебных сил и привлекать покровительство и помощь доброжелательных божеств.

Соседи скифов. В состав Скифии на территории УССР не входили племена, обитавшие в Горном Крыму, в Закарпатье, в южной части Полесья — в бассейне Припяти на Правобережье и Десны на левом берегу Днепра.

Современники скифов — тавры, жители Горного Крыма и побережья Черного моря, были одним из наиболее диких и отсталых в культурном отношении народов той эпохи. Они жили небольшими замкнутыми общинами в неукрепленных поселениях. Убежищами во время военной опасности им служили специальные укрепления, сооруженные на неприступных скалах Таврии. Одни из немногих народов того времени, они использовали для жилья пещеры и другие естественные укрытия.

Вплоть до начала железного века тавры пользовались каменными орудиями — кремневыми вкладышами для серпов, каменными шлифованными топорами. В VI в. до н. э. у них появились скифские наконечники стрел, копья, некоторые другие виды оружия, а также предметы снаряжения верховой лошади. Однако количество вещей скифского типа в употреблении у тавров было небольшим.

В предгорных районах и в долинах рек тавры занимались земледелием и скотоводством с преимущественным разведением мелкого рогатого скота. Немаловажную роль играли рыболовство и охота. Хозяйство и быт тавров имели весьма замкнутый характер. Несмотря на непосредственное соседство Херсонеса и близость Боспора, на их поселениях и в могилах почти не встречаются предметы античного импорта. Несколько увеличился импорт античной посуды лишь в поздний период. У тавров устойчиво сохранялся родовой строй.

Чтобы воспрепятствовать установлению контактов с греками и другими иноземцами, они приносили в жертву всех потерпевших кораблекрушение и захваченных в плен. Эти жертвоприношения совершались в честь главного божества тавров — великой богини Девы, которую древние писатели отождествляли то с Артемидой, владычицей зверей, то с Ифигенией, дочерью Агамемнона.

Отличительными чертами культуры тавров, получившей название кизил — кобинской, являются: ее своеобразная керамика, набор украшений и специфический погребальный обряд. Тавры хоронили умерших в каменных ящиках, пристроенных один к другому и расположенных цепочкой на возвышениях. Сверху они обычно засыпались землей, образуя параллельные гряды. Эти дольменообразные сооружения служили коллективными усыпальницами для членов отдельных семей и использовались в течение продолжительного времени. Отдельные гробницы содержат останки нескольких десятков умерших. Цепочка из каменных ящиков представляла собой кладбище родовой группы.

Полагают, что тавры проникли в Крым через Тамань и Керченский полуостров из горных районов западного побережья Кавказа в конце бронзового века.

В период раннего железного века территорию Закарпатья довольно плотно заселяло население, памятниками которого являются многочисленные курганы так называемой куштановицкой культуры. Погребения совершались по обряду трупосожжения. Прах ссыпали в урну или же в неглубокую ямку. Погребения сопровождались незначительным количеством инвентаря (украшения, ножи, иногда — предметы вооружения) и множеством горшков с напутственной пищей. Над погребением высился небольшой курган из земли и камней.

Анализируя вещественный состав находок из куштановицких курганов, особенно глиняную посуду, представленную биконическими корчагами, мисками, черпаками, горшками с валиковым налепом и прочим, ученые пришли к выводу, что это население образовалось в результате слияния двух различных этнических групп. Первоначальную основу его составляли обитавшие здесь ранее фракийские племена, затем к ним присоединилась значительная часть населения, переселившегося сюда из областей Украинской Лесостепи, с территории Западной Подолии. В результате местные традиции сохранились только в обряде кремации и некоторых типах керамики. Привнесенные с востока элементы коренным образом преобразовали культуру фракийского гальшштата и приблизили ее к культуре Лесостепного Правобережья.

Невры, основная территория которых находилась к западу от Днепра, в Белоруссии, небольшими группами проникали на юг от Припяти, вплоть до верховий Южного Буга и р. Стуглы. Здесь они жили мирно, зачастую вперемежку с племенами скифов — пахарей и подверглись их сильному культурному влиянию, так что их местную группу стало принято выделять в качестве подгорцевской. Селились они небольшими неукреплёнными поселениями на низких берегах рек и озер. Как и у других народов этой зоны, основу их хозяйства составляли земледелие и скотоводство. Открыты остатки бронзолитейных мастерских, в которых изготовляли своеобразные ажурные украшения, не имевшие ничего общего со скифскими. Аналогии им находят на севере и северо — востоке, в кругу культур балтского и финно — угорского мира. Своеобразными чертами отличается керамика, в основе которой преобладают горшки с круглым дном и венчиком, украшенным под краем наколами или ямками.

В целом культура подгорцевского населения может быть охарактеризована как южная ветвь милоградской культуры, попавшей под сильное влияние скифской. У милоградских племен на территории Белоруссии господствовал обряд погребения с трупосожжением в бескурганных могильниках, что также характерно для подгорцевского населения в границах современной Украины. Однако в отдельных случаях встречаются погребения с трупоположением в курганах, в чем сказалось влияние культуры южных соседей. Очевидно, эта часть племен довольно рано установила дружественные отношения со своими южными соседями, попала в сферу их влияния и, в конце концов, была ассимилирована племенами зарубинецкой культуры, с распространением которых на север и северо — восток исследователи связывают продвижение древнеславянского населения.

Аналогичный процесс произошел на южной границе Левобережного Полесья, где земледельческие скифские племена поддерживали контакты с населением юхновской культуры, обитавшим на Десне и в Курском Посеймье. Они назывались меланхленами, т. е. черноризцами. Потомки бондарихинских племен — юхновские племена, вытесненные скифами далеко на север, защитили свою территорию от скифского мира системой укрепленных городищ на Десне, расположенных на высоких мысах плато над долиной реки. Они окружались валами и окапывались рвами, особенно с напольной стороны. Большинство городищ существовало в течение долгого времени, вплоть до конца скифского периода. В хозяйстве юхновских племен наряду с земледелием и скотоводством видное место занимали рыболовство и охота. Керамика юхновской культуры сохраняла традиции бондарихинской культуры. Преобладали высокие слабопрофилированные горшки с плоским дном, украшенные на шейке и срезе венчика горизонтальным рядом отпечатков, сделанных концом щепки или палочки.