Глава V. По синим волнам

Тихо было и в сечевом городке; но стоило заглянуть в курени, побродить по уличкам, ведущим майдану, чтобы сейчас же заметить необычайное возбуждение, охватившее все «товариство»: запорожцы переходили из куреня в курень, составляли группы среди улицы, собирались в кучки на площади и о чем-то толковали. Все говорили тихо, чинно, было видно, что они чего-то ждут, что они чем-то взволнованы.

Что же взволновало низовых лыцарей?.. Быть может, к ним прилетали вести о вторжении крымской орды в украинские города и села?.. Или турецкий султан с сильным войском грозит погромом отчизне?

Или зазнавшееся панство обагрило родные нивы новыми потоками крови?.. Наконец, может, гетман в угоду королю поступился старыми вольностями казачьими и вместе с сеймом строит козни запорожскому кошу?..

Нет, быстроногие крымские скакуны не покидали своих пастбищ, и султан сидит смирно на берегу Босфора; панство же если и совершает злодейства, то эти злодейства ничем не превосходят прежние, хорошо знакомые низовому лыцарству, производившему не раз кровавую расплату; молчит и пан гетман, упорно молчит, думая никому неведомую думу.

О чем же толкуют запорожцы, составляя все новые и новые группы?..

— Ты бачив его, братику? — спрашивает старый казак.

— Бачив… вот как тебя бачу, — отвечал высокий черноусый товарищ.

— Как же он выглядит?..

— Кто?..

— Да он!.. Нечипор Коцюба… Мы ж про кого?..

— Про Коцюбу, — равнодушно отвечает вопрошаемый; но в эту минуту в круг просовывается новая голова с лихо закрученными усами. Новый член компании куда словоохотливей своего предшественника.

— Я его бачив своими глазами, вот так, как вас, панове, — начинает он скороговоркой, будто опасаясь, что его сейчас перебьют. — В куренях уже спали, и на улицах было пусто… Надоело мне ворочаться с боку на бок, увидел я, что в таком пекле не заснешь, и пошкандыбал себе к берегу, все ж там хоть и комарья допекает, да жары той нет… Пришел до воды, слышу на пароме голоса… Я туда… Паромный мне и рассказывает, что сейчас с того берега доставили человека, который говорит, что он бежал из турецкой неволи и называет себя Коцюбой… Его отправили к куренному атаману… Я знавал Коцюбу и захотел сам его повидать. Прибегаю в курень, а там уже все товарищи проснулись, зажгли огонь и окружили нового гостя. Посмотрел я на него, и сердце мое перевернулось от жалости… Какой казак был?.. На всю губу казак!.. А что из него сделала неволя?! Стариком стал… Худой, как щепка, очи ввалились, голова в плечи ушла, и весь он как-то трусится. Скажет слово-другое и задрожит… Много муки принял сердечный, ах, как много!

— Как же он ушел из неволи? — интересуются окружающие.

— А товарищи в Туретчине остались? — слышатся со всех сторон вопросы.

— Остались… Для слепцов нет дороги, а враг их давно ослепил… Коцюба остался зрячим да Хведько Корж… Вот они вместе и ушли. Только бедный Корж не вынес дороги, пристал и в плавнях отдал Богу душу. Пусть ему земля пером будет!..

— А много наших осталось там?

— Сорок человек… Горе им, сиромахам!..

— Грешно оставлять христианские души в басурманской неволе, — заметил старик, сдвигая шапку на затылок, причем обнажился его высокий морщинистый лоб, испещренный шрамами и рубцами.

— Застил им ворог свет Божий, так пусть же хоть кости их будут зарыты в родную землю, — разом откликнулось несколько заслуженных куренных товарищей.

— Довольно нам сиднем сидеть! — закричали негодующие голоса.

— Братья наши в неволе пропадают, а мы, как бабы, на печи сидим…

— Пора размять кости!..

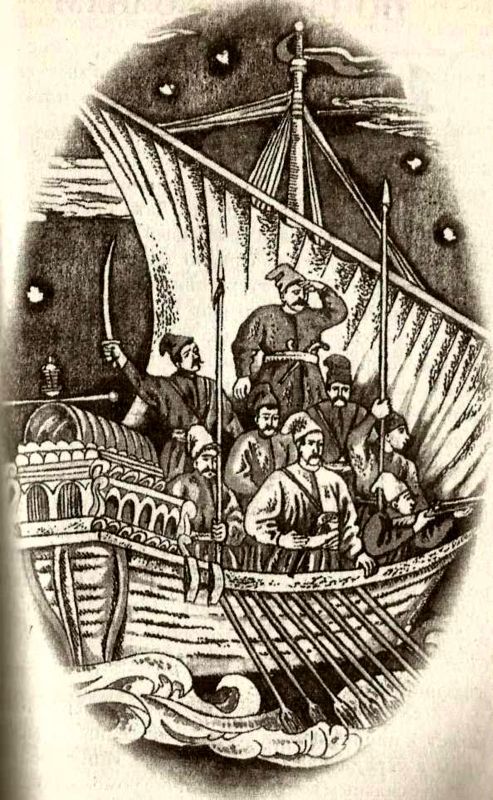

— Челны снарядить недолго…

Протестующие голоса слились в общий гул и напоминали поток, неожиданно прорвавший плотину. Недавняя тишина сменилась шумом, в котором без следа тонули отдельные человеческие голоса. Все вдруг захотели лично увидеть Нечипора Коцюбу, услышать из его уст печальную повесть страданий, претерпеваемых невольниками, узнать, кто именно из товарищей несет бремя неволи и кто навсегда смежил свои очи, прикрытые чужой землей. Запорожцы спешили теперь к Тимошенскому куреню, где приютился беглец.

Чтобы удовлетворить всеобщее любопытство, Коцюба, несмотря на свои израненные ноги и на страшную, нечеловеческую усталость, должен был выйти на улицу и отдать поклон товариству. Когда он показался на пороге куреня, все смолкло.

— Милосердный Господь привел меня снова в родную Сечь, чтоб я мог увидеть вас, братья-товарищи, и передать вам поклон от горемычных земляков, — сказал дрогнувшим голосом нежданный гость и поклонился народу.

Снова зашумели сечевики. Одни засыпали беглеца вопросами, забывая, что он не в силах удовлетворить любопытство каждого в отдельности, другие бросились целовать и обнимать его, а третьи уже грозно требовали отмщения басурманам и угрожающе вынимали из ножен сабли.

— Нечего терять времени по-пустому! — кричала последняя группа, желавшая поскорей перейти от слов к делу. — На раду!.. На раду!.. Где довбыш?.. Тащите, панове, довбыша, — пусть созывает раду!

Вот компания запорожцев вытолкнула вперед коренастого, приземистого казака, исполнявшего должность войскового довбыша, на обязанности которого лежало бить в медный котел, что служило для товариства, призывным звуком на раду, где обсуждались и подвергались бесповоротному решению все войсковые дела.

Довбыш беспрекословно повиновался требованию товарищей. Да он и не мог не знать, что в случай проволочки или умышленного замедления ему несдобровать. Сечь уважала своих выборных, пока они творили волю избравших и строго держались раз установленного обычая; но первая попытка к произволу могла окончиться весьма и весьма печально, чему примеров было не мало.

Гудят котлы. Довбыш, очевидно, старается, желая угодить славному низовому лыцарству.

— На раду!.. На раду!.. — повторяют запорожцы, пробираясь к широкому майдану. Шумит Сечь, шумит, как морской прибой, столкнувшийся с прибрежными скалами. Круглый майдан живо наполнился народом. Вот волнующееся море человеческих голов всколыхнулось и разделилось на минуту, чтобы пропустить старшину. Старшина шествовала медленно, важно, желая сохранить все свое достоинство. Последний проследовал кошевой атаман. Ему, видимо, тоже хотелось казаться спокойным, даже равнодушным, но это как-то не удавалось, и внимательный наблюдать мог бы легко заметить, как дрожит булава в руке кошевого. Брови его были сдвинуты, глаза опущены долу, и он старался не смотреть по сторонам.

Старшина разместилась по сторонам кошевого. Здесь находились: судья — порядком ожиревший казак, вечно ищущий опоры, чтобы прислониться, и потому прозванный Боровом, писарь с крошечными бегающими глазами, войсковой есаул — бравый казак, любимец всего коша, первый весельчак и затейник, но зато и первый рубака; тут же стоял и войсковой довбыш. Куренные атаманы находились при клейнодах, состоявших из знамени, войсковой печати и бунчука; булаву держал кошевой. Несмотря на хмурое утро, сколько было жизни, движения и красок в этой живой картине!

Среди майдана гордо возвышался серебряный бунчук, украшенный белыми конскими хвостами; легкий ветерок шевелил розовую хоругвь, поддерживаемую хорунжим.