Итак, вот моя повесть. Я перечёл её. К ней пристали кусочки костного мозга, на ней запеклась кровь, на неё садятся красивые ярко-изумрудные мухи. На том или другом завороте я чувствую, как моё склизкое «я» ускользает от меня, уходя в такие глубокие и тёмные воды, что не хочется туда соваться. Я закамуфлировал то, что могло бы уязвить кого-либо из живых. И сам я перебрал немало псевдонимов, пока не придумал особенно подходящего мне. В моих заметках есть и «Отто Отто», и «Месмер Месмер», и «Герман Герман»… но почему-то мне кажется, что мною выбранное имя всего лучше выражает требуемую гнусность.

Когда я начал, пятьдесят шесть дней тому назад, писать «Лолиту», — сначала в лечебнице для психопатов, где проверяли мой рассудок, а затем в сей хорошо отопленной, хоть и порядком похожей на могилу, темнице, — я предполагал, что употреблю полностью мои записки на суде, чтобы спасти, не голову мою, конечно, а душу. Посредине работы, однако, я увидел, что не могу выставить напоказ живую Лолиту. Я, может быть, воспользуюсь кое-чем из моей повести на закрытых заседаниях, но её напечатание приходится отложить.

По причинам, которые могут показаться более очевидными, чем они есть на самом деле, я против смертной казни; к этому мнению присоединятся, надеюсь, мои судьи. Если бы я предстал как подсудимый перед самим собой, я бы приговорил себя к тридцати пяти годам тюрьмы за растление и оправдал бы себя в остальном. Но даже так Долли Скиллер, вероятно, переживёт меня на много лет. Нижеследующее решение принимается мной со всей законной силой и поддержкой подписанного завещания: я желаю, чтобы эти записки были опубликованы только после смерти Лолиты.

Таким образом, ни тебя, ни меня уже не будет в живых к тому времени, когда читатель развернёт эту книгу. Но покуда у меня кровь играет ещё в пишущей руке, ты остаёшься столь же неотъемлемой, как я, частью благословенной материи мира, и я в состоянии сноситься с тобой, хотя я в Нью-Йорке, а ты в Аляске. Будь верна своему Дику. Не давай другим мужчинам прикасаться к тебе. Не разговаривай с чужими. Надеюсь, что ты будешь любить своего ребёночка. Надеюсь, что он будет мальчик. Надеюсь, что муж твой будет всегда хорошо с тобой обходиться, ибо в противном случае мой призрак его настигнет, как чёрный дым, как обезумелый колосс, и растащит его на части, нерв за нервом. И не жалей К. К. Пришлось выбрать между ним и Г. Г., и хотелось дать Г. Г. продержаться месяца на два дольше, чтобы он мог заставить тебя жить в сознании будущих поколений. Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это — единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита.

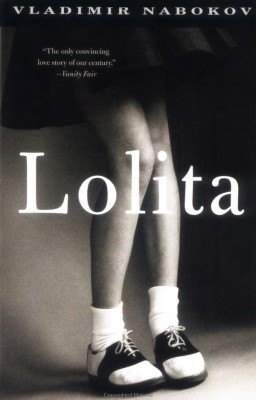

О книге, озаглавленной «Лолита»

(Послесловие к американскому изданию 1958-го года)

После моего выступления в роли приятного во всех отношениях Джона Рэя — того персонажа в «Лолите», который пишет к ней «предисловие» — любой предложенный от моего имени комментарий может показаться читателю — может даже показаться и мне самому — подражанием Владимиру Набокову, разбирающему свою книгу. Некоторые мелочи, однако, необходимо обсудить, и автобиографический приём может помочь мимикрирующему организму слиться со своей моделью.

Профессора литературы склонны придумывать такие проблемы, как: «К чему стремился автор?» или ещё гаже: «Что хочет книга сказать?» Я же принадлежу к тем писателям, которые, задумав книгу, не имеют другой цели, чем отделаться от неё, и которым, когда их просят объяснить её зарождение и развитие, приходится прибегать к таким устаревшим терминам, как Взаимодействие между Вдохновением и Комбинационным Искусством — что звучит, признаюсь, так, как если бы фокусник стал объяснять один трюк при помощи другого.

Первая маленькая пульсация «Лолиты» пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года, в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьёзный приступ межрёберной невралгии. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне[143] в парижском зоопарке, которая, после многих недель улещиванья со стороны какого-то учёного, набросала углём первый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решётку клетки, в которой бедный зверь был заключён. Толчок не связан был тематически с последующим ходом мыслей, результатом которого, однако, явился прототип настоящей книги: рассказ, озаглавленный «Волшебник»[144], в тридцать, что ли, страниц. Я написал его по-русски, т. е. на том языке, на котором я писал романы с 1924-го года[145] (все они запрещены по политическим причинам в России). Героя звали Артур, он был среднеевропеец, безымянная нимфетка была француженка, и дело происходило в Париже и Провансе. Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и, после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отельном номере, бросился под колёса грузовика. В одну из тех военного времени ночей, когда парижане затемняли свет ламп синей бумагой, я прочёл мой рассказ маленькой группе людей. Моими слушателями были М. А. Алданов[146], И. И. Фондаминский[147], В. М. Зензинов[148] и женщина-врач Коган-Бернштейн[149]; но вещицей я был недоволен и уничтожил её после переезда в Америку, в 1940-ом году.

Девять лет спустя, в университетском городе Итака[150] (в штате Нью-Йорк), где я преподавал русскую литературу, пульсация, которая никогда не прекращалась совсем, начала опять преследовать меня. Новая комбинация присоединилась к вдохновению и вовлекла меня в новую обработку темы; но я избрал для неё английский язык — язык моей первой петербургской гувернантки (более шестидесяти лет тому назад), мисс Рэчель Оум. Несмотря на смесь немецкой и ирландской крови вместо одной французской, нимфетка осталась той же, и тема женитьбы на матери — в основе своей — тоже не изменилась; но в других смыслах вещь приняла совершенно новый вид; у неё втайне выросли когти и крылья романа.

Книга подвигалась медленно, со многими перебоями. Когда-то у меня ушло около сорока лет на то, чтобы выдумать Россию и Западную Европу, а теперь мне следовало выдумать Америку. Добывание местных ингредиентов, которые позволили бы мне подлить небольшое количество средней «реальности» (странное слово, которое ничего не значит без кавычек) в раствор моей личной фантазии, оказалось в пятьдесят лет значительно более трудным, чем это было в Европе моей юности, когда действовал с наибольшей точностью механизм восприимчивости и запоминания. Мешала и работа над другими книгами. Раза два я суть было не сжёг недописанного черновика, и помню, как я уже донёс мою Жуаниту Дарк почти до вечерней тени мусоросжигалки, криво стоявшей на газоне двора, когда меня остановила мысль, что дух казнённой книги будет блуждать по моим картотекам до конца моих дней.

Каждое лето мы с женой ездим ловить бабочек. Собранные экземпляры идут в научные институты, как, например, Американский Музей Естественной Истории в Нью-Йорке, или Музей Сравнительной Зоологии при Гарвардском Университете, или Энтомологический Музей Корнельского Университета. На булавку с бабочкой накалывается снизу этикетка с указанием места поимки, даты и имени ловца; эти мои этикетки чрезвычайно пригодятся в двадцать первом веке иному исследователю литературы, заинтересовавшемуся моей малоизвестной биографией. И вот на этих-то местах ловли, или «станциях», в Теллюриде (Колорадо), а Афтоне (Вайоминг), в Портале (Аризона), в Аштоне (Орегон), я опять принялся за «Лолиту», занимаясь ею по вечерам или в дождливые дни. Гумберт Гумберт написал её в тридцать раз быстрее меня. Я перебелил её только весною 1955-го года в Итаке, жена перестукала её на машинке в трёх экземплярах, и я тотчас стал искать издателя.

143

...связан с газетной статейкой об обезьяне... — Похоже на мистификацию, так как никому из исследователей такую заметку обнаружить не удалось.

144

...рассказ, озаглавленный «Волшебник»... — Вопреки этому высказыванию Набокова, рукопись «Волшебника» была найдена и опубликована.

145

...писал романы с 1924-го года... — Первый роман Набокова «Машенька» написан в Берлине осенью 1925 г.

146

Алданов Марк Александрович (псевдоним; наст. фам. Ландау, 1889—1957) — русский писатель-эмигрант, писавший в основном исторические романы. Набоков поддерживал с ним многолетние дружеские отношения.

147

Фондаминский Илья Исидорович (псевдоним И. Бунаков, 1880—1942) — публицист, религиозный писатель, один из редакторов журнала «Современные записки», активный деятель партии эсеров. Взгляды Фондаминского были чужды Набокову, но он относился к тому с уважением.

148

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953) — соредактор «Современных записок», близкий друг И. Фондаминского.

149

Коган-Бернштейн — женщина-врач, которая лечила Набокова.

150

...в университетском городе Итака... — В этом городе находится Корнельский университет, где Набоков вёл занятия по русской и мировой литературе с 1948 по 1959 г.