7 декабря он послал в Измаил ультиматум: «…Магмет Паше Айдозле, командующему в Измаиле; …соблюдая долг человечества, дабы отвратить кровопролитие и жестокость… требую сдачи города без сопротивления… о чём и ожидаю от сего двадцать четыре часа решительного от вас уведомления… В противном же случае поздно будет… когда не могут быть пощажены… (не только мужчины) и самые женщины и невинные младенцы от раздражённого воинства… и за то, как вы и все чиновники перед богом ответ дать (будете) должны».[385] Но комендант крепости решительно отверг требование о сдаче: «Скорее Дунай остановится в своём течении и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил», и советовал Суворову «…убираться поскорее, если они не хотят умереть от холода и голода».[386]

9 декабря, перед самым штурмом, Суворов направил в Измаил ещё одно предупреждение: «Получа… ответ… (с отказом о сдаче), ещё даю вам сроку сей день до будущего утра на размышление».[387] С рассветом 10 декабря русская артиллерия начала обстрел крепости, который продолжался два дня.

В три часа ночи 11 декабря 1790 года по сигналу первой ракеты войска без шума выступили на исходные позиции. А в пять утра девять штурмовых колонн, по три с каждой стороны крепости, двинулись на штурм. Лиманская флотилия под командованием адмирала де Рибаса атаковала приречную сторону крепости. Высадка десанта, несмотря на темноту и сильный огонь противника, и последующая атака береговых укреплений были проведены успешно.

Одновременный штурм со всех сторон заставил противника рассредоточить внимание. Забрасывая рвы фашинами, связывая лестницы между собой и подставляя их к валу, атакующие взбирались вверх на бастионы под ураганным огнём турок. Потери были огромные. С обеих сторон били сотни орудий. «Крепость казалась настоящим вулканом, извергающим огненное пламя», — писал, вспоминая, впоследствии Ланжерон.[388]

Один из первых до бастиона с вражеской батареей добрался майор Неклюдов. Шестой колонной на левом крыле командовал генерал-майор М. И. Голенищев-Кутузов. Она одновременно с первыми двумя достигла вала, но перед превосходящими силами турок вынуждена была остановиться. Суворов послал к Кутузову из резерва Херсонский полк и велел передать, что он назначает «его комендантом Измаила и уже послал в Петербург известие о покорении крепости».[389] Не зря говорил Потёмкин Суворову, когда посылал его под Измаил: «Будешь доволен Кутузовым». Но Суворов и без этой аттестации хорошо знал Михаила Илларионовича и при штурме крепости полностью полагался на него, о чём упоминал после боя: «Мы друг друга знаем, ни он, ни я не пережили бы неудачи…» А в реляции писал: «Твёрдая в той стороне нога поставлена, войски простирали победу по куртине к другим бастионам… Кутузов находился на левом крыле, но был моей правой рукою».[390]

Получив подкрепление от Суворова, колонна Кутузова опрокинула турок и овладела бастионом.

После огромных трудностей, выпавших на долю пятой колонны, с помощью подошедшего кутузовского пехотного батальона командующий М. И. Платов тоже сумел утвердиться на валу и повернул турецкие пушки на бастионе стволами внутрь города. Бугские егеря захватили Бендерские ворота, а к восьми часам были уже открыты и Бросские ворота, бои развернулись внутри крепости. В неё завозили пушки и били картечью вдоль узких улиц. Двери каменных зданий вышибались из орудий прямой наводкой, и пехота штыками уничтожала засевших в них янычар. На рыночной площади крымский хан Каплан-Гирей организовал с почти тысячей янычар такое сопротивление, что опрокинул черноморских казаков и даже отбил у них две пушки. И только Кутузов с генералом Ласси тремя батальонами сумели уничтожить эту отчаянную группировку противника.

В одном из зданий крепости засел с сильным отрядом янычар сам престарелый комендант крепости Айдоз Махмет-паша. Его губительный огонь мешал дальнейшему продвижению. Пришлось орудийным залпом заставить его выкинуть белый флаг.

Исступлённое сопротивление противника было сломлено в основном только к двум часам следующего дня, когда Суворов распорядился ввести в крепость ещё восемь эскадронов кавалерии и два казачьих полка. Весь турецкий генералитет был уничтожен. Гарнизон крепости потерял более 26 тысяч убитыми.[391] Измаил был забит трупами. «…Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся…» — писал Кутузов своей жене, став комендантом крепости.

В «непобедимом» Измаиле были взяты огромные трофеи: все 265 пушек, 364 знамени, 42 судна, 3 тысячи пудов пороха, около 10 тысяч лошадей, а войскам досталась добыча в 10 миллионов пиастров.

«Не было крепче крепостей, обороны отчаянней, чем Измаил, только раз в жизни можно пускаться на такой штурм», — писал в донесении Суворов.

За такую великую и славную победу он не был награждён по достоинству этого подвига — не получил ожидаемого фельдмаршальского звания. А был всего лишь произведён в подполковники лейб-гвардии Преображенского полка, полковником которого числилась сама Екатерина II, и удостоен памятной персональной медали.[392] Причиной тому послужили его обострившиеся отношения с Г. А. Потёмкиным. И более того, когда в Петербурге устраивались торжественные празднества по случаю взятия Измаила, Екатерина II отправила самого триумфатора — Суворова, в Финляндию на инспектирование границы со Швецией и строительство тамошних укреплений. Это была, по сути, полуторагодичная почётная ссылка.[393] Это оскорбление — «измаильиский стыд» — осталось горьким воспоминанием до конца жизни Александра Васильевича.

Зато Потёмкин был осыпан царскими милостями: ему был преподнесён фельдмаршальский мундир, осыпанный алмазами, в его честь была сооружена триумфальная арка, поставлен в Царском Селе обелиск.

Командный состав и офицеры были награждены орденами и золотым оружием. А по поводу тех, кто не получил орденов, Екатерина II в своем рескрипте князю Потёмкину от 25 марта 1791 года писала: «…Мы представляем Вам… объявить с одарительным листом каждому, означающим службу его, убавляя срок, к получению военного ордена св. Георгия положенный… и с дачею каждому же золотого знака по образцу, нами утверждённому…»[394]

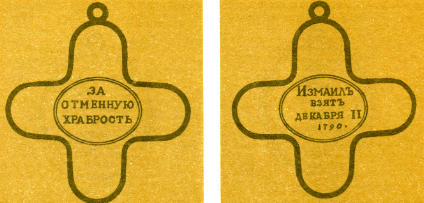

Этот крест напоминает по своей форме Очаковский и официально именуется «Знаком золотым для ношения в петлице мундира на ленте с чёрными и жёлтыми полосами на левой стороне груди». Размеры его такие же, как и Очаковского — 47x47 мм.

На лицевой стороне, в двойной овальной рамке, помещена трёхстрочная надпись: «ЗА — ОТМЕННУЮ — ХРАБРОСТЬ», а на оборотной, в такой же рамке — «ИЗМАИЛЪ — ВЗЯТЪ — ДЕКАБРЯ 11 — 1790».

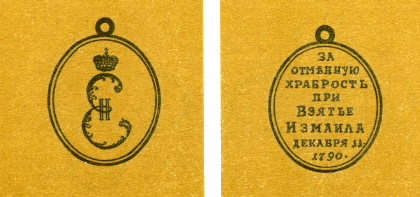

Отличившиеся в штурме крепости Измаил нижние чины сухопутных войск и дунайской флотилии были награждены серебряными медалями. Они были отчеканены овальной формы, размером 35x30 мм. На аверсе, как и у Очаковской медали, крупное изображение вензеля Екатерины II, увенчанного императорской короной, но без веточек; на реверсе — восьмистрочная прямая надпись: «ЗА — ОТМЕННУЮ — ХРАБРОСТЬ — ПРИ — ВЗЯТЬЕ — ИЗМАИЛА — ДЕКАБРЯ 11 — 1790».

Эта медаль была утверждена вместе со «Знаком золотым» императрицей, о чём указывается в именном рескрипте, данном 25 марта 1791 года генерал-фельдмаршалу князю Григорию Александровичу Потёмкину-Таврическому[395] накануне заключения Ясского мира. К сожалению, подлинник этого рескрипта, отправленного Потёмкину в Яссы, был затерян во время его последней поездки «в свой Николаев». Причиной тому послужила смерть князя в дороге, как раз в этот период, и установить дословно указание по награждению этой медалью не представляется возможным. Сохранился лишь именной указ от 31 марта 1792 года графу Салтыкову:

385

ЦГВИА, ф. 52, оп. 194, д. 577, л. 16.

386

Михайлов О.Н. Кутузов. М., 1988, с. 122.

387

ЦГВИА, ф. ВУА, д. 2415, ч. III, л. 281.

388

Равич Н.А. Две столицы. М., 1982, с. 234.

389

Михайлов О.Н. Суворов. М., 1984, с. 239.

390

Там же, с. 279.

391

Оськин Г.И., Марачев Н.Н. Изучение боевого прошлого нашей Родины. М., 1971, с. 117.

392

А.В. Суворов. Документы. М., 1951, т. II, с. 578.

393

ЦГАДА, ф. 20, д. 825, ч. 1, л. 17.

394

ПСЗ, т. XXIII, №№ 16999 А, 17036.

395

Там же.