Карательные экспедиции казаков не остановили чукчей. Они так же продолжали разбойничать и угонять оленьи стада других кочевых народов. Подчинить их и обложить ясаком никак не удавалось. А об «искоренении» их не могло быть и речи. Походы приводили, как правило, только к ещё большему разорению коряков и юкагиров. Русское правительство решило действовать по-другому. Поскольку вторая Камчатская экспедиция капитан-командора Беринга открывала возможности продвижения на восток к американской земле водным путём, то уже не было необходимости вести борьбу с чукчами для прокладывания пути к Берингову проливу по суше. А для защиты ясашных народов от набегов чукчей решено было построить ряд крепостей на естественных границах их земель.

В 1753 году начальником Анадырской партии был назначен секунд-майор Шмалев. Он со своими сыновьями Василием и Тимофеем стал вести в отношении чукчей гуманную, мирную политику, которая впоследствии сыграла большую роль в налаживании нормальных контактов с населением тех мест — Чукотки и Камчатки. В дальнейшем, благодаря проведению подобной политики, сама собой отпала и надобность в строительстве крепостей. Чукчи полностью стали доверять Шмалеву. Зимой 1755 года они прислали в Анадырск делегацию, где обещали «…никаких ссор и кровопролития верноподданному её императорского величества народу не чинить…», а 27 марта «…объявили, что в подданстве быть и ясак платить желают».[413] О причинах таких пожеланий Шмалев сообщил в Иркутск: «…По большей части их настоящее желание к приходу в подданство состоит в том, что им по берегу Анадыра-реки и в других к жилищу их угодных местах жить в покое и в безопасности и к удовольствию их в промыслах».[414]

Чукчам было разрешено обосноваться на южном берегу реки Анадыря. Большую роль в склонении чукчей к миру сыграла, конечно, торговля металлическими изделиями, в которых они крайне нуждались.

Так начали постепенно налаживаться добрые отношения с чукчами. В летний период в промысловых местах русские казаки бок о бок охотились с ними на диких оленей, заготовляя себе на зимний период мясо.

С приходом к власти Екатерины II начальником Анадырска был назначен бывший участник экспедиции Беринга полковник Плениснер. Он присмотрелся к условиям края, к народам Севера, их быту и сделал выводы, с которыми согласился и Шмалев: «…Чукчей в подданство приводить в рассуждении бедного их места, а притом негодного сих народов состояния, никакой нужды не было и ныне нет».[415]

Действительно, Плениснер подсчитал, что только за 53 года существования острога доход был получен меньше затрат на его содержание чуть ли не в двенадцать раз, не считая убытков, нанесённых ясачным народам, которые составляли около миллиона рублей. А государство понесло убыток чуть ли не в полтора миллиона рублей. Плениснер приводил и такие доводы, что коряки и юкагиры от нападения чукчей уже могли защищаться сами. У них в это время уже было огнестрельное оружие, в то время как чукчи его ещё не имели.

5 марта 1764 года Сенатом был представлен указ на утверждение Екатерине II о ликвидации Анадырского острога. Подписан он был только 28 сентября 1766 года, а в 1771 году острог был сожжён «дотла». Сей форпост «…заведением своим был не бесполезен». Только благодаря ему Атласов проник на Камчатку, а затем были открыты Алеутские острова, расширены границы русского государства.

К берегам Чукотки начали приходить иностранные корабли. Эти обстоятельства вынудили Екатерину II отказаться от обязательного обложения ясаком чукчей, войти с ними «ласкою» в миролюбивый контакт и «…на случай прихода туда впредь иностранных судов (императрица) указать изволила сделать гербы и отослать их к чукчам для развешивания в удобных местах их берегов по деревьям и показывания сходящим с судов, чтобы они узнавали через то принадлежность тех земель империи».[416]

Чтобы задобрить чукчей, в октябре 1789 года Екатерина II подписала новый указ о принятии их «…в Российское подданство с правом производить торговлю и промышленность без всяких стеснений».[417] К этому времени прямо на льду реки Анюй открылась Анюйская ярмарка, которая стала основой новых отношений России с северными народами. А уже в 1791 году императрица разрешила выдавать ежегодно по пятьсот рублей на приобретение подарков влиятельным чукчам.

12 ноября того же года «…Иркутскому наместническому управлению было послано предписание с препровождением 20 серебряных и 80 медных медалей — «сих людей приласкать и раздать медали первейшим из них».[418]

В 1794 году место Анюйской ярмарки было по просьбе чукчей перенесено «…к урочищу, называемому Обром», на одном из островов реки Большой Анюй, в 200 верстах от Нижнеколымска. Во время открытия ярмарки «…тойонам были вручены в знак „признавания их верноподданными“ указы наместнического управления с присовокуплением медалей каждому по одной».[419]

Для большего сближения с чукчами сибирские власти стали искать в их среде более надёжную опору. Естественно, передовыми элементами во взаимоотношениях в первую очередь являлись торговые люди из среды самих чукчей. Через них-то и виделась возможность влияния на чукотский народ. Правители Сибири стали «…выдавать им именные печати, щедро награждать медалями, кафтанами, кортиками», наделяя их званиями тойонов.[420]

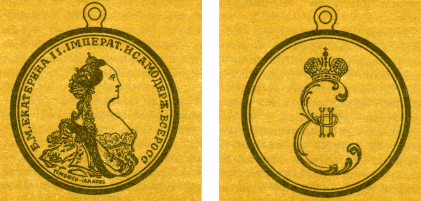

Известно, что эти медали имели несколько разновидностей. Одни были серебряные, другие — медные; на одних было изображение вензеля Екатерины II — на лицевой стороне и государственного герба (двуглавого орла) — на оборотной; на других — на лицевой стороне был изображён профильный портрет императрицы, а на оборотной — вензель её.

Медали с гербом имели внизу, под «орлом», в обрезе, дату — «1791».

Они служили избранным чукчам знаком власти и предназначались для ношения на шее на соответствующей цепи. Диаметр всех медалей был одинаков — 50 мм. Штемпели резал русский мастер Тимофей Иванов, о чём свидетельствует надпись под портретом.

Но как ни ухитрялось русское правительство задобрить верховных правителей — тойонов, чтобы через них привести чукотский народ в российское подданство, всё было напрасно. Никакие подарки и знаки внимания не помогали продвижению этого дела. Чукчи оставались по-прежнему независимыми. Чукотские тойоны по приглашению сибирских властей приезжали в Якутск, договаривались об условиях, получали подарки, уезжали обратно, и всё оставалось без изменений.

Даже в XIX веке, в царствование Александра II, в 1858 году, в Якутск приезжал главный чукотский Эрем и «…удостоен был всемилостивейших наград: кафтаном, кортиком и серебряною медалью на Анненской ленте», он «…показал менее дикости, чем якутские инородцы, много наблюдательности и при нескрываемом чувстве самостоятельности и своего собственного достоинства показал большое уважение и покорность начальству».[421]

Обещал прислать на учёбу в Якутск своего сына, но всё же в конце концов отказался от своих намерений.

Уже в нашем веке потомки бывших тойонов ещё хранили как семейные реликвии царские награды своих предков — кортики, медали и подобные знаки отличия.[422]

413

ЦГИАЛ, ф. Сенат, Секретная экспедиция, д. 158, л. 9—12, 26.

414

Там же, л. 128.

415

ЦГАДА, ф. 199, № 528, т. I, тетр. 10, л. 7 об.

416

Архив Гос. Совета, т. 1. СПб., 1869, с. 259.

417

Морской сборник, июль, 1849, с. 31.

418

Вдовин И.С. Очерки истории и этнографии чукчей. М.—Л., 1965, с. 103.

419

Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1858, кн. 4, с. 106.

420

Вдовин И.С. Очерки истории и этнографии чукчей. М.—Л., 1965, с. 141.

421

Там же, с. 148.

422

Народы Сибири. М., 1956, с. 54–55.