На пути к Варшаве теперь находилось одно из важнейших препятствий, которое решало исход всей кампании, — это предместье столицы — Прага. Укрепления её были неприступны: шесть рядов «волчьих» ям, с поставленными в них заострёнными спицами, высокие валы (с глубокими рвами), на верху их — башни и обложенные камнем батареи; внизу — тройные палисады, и всё это было нашпиговано сотнями орудий. 30-тысячное войско защищало не только крепость, но и свою национальную независимость.

Подготовку к штурму А. В. Суворов вёл очень тщательно, как в своё время под Измаилом. Но читая приказ перед штурмом Праги, Александр Васильевич предупреждал о том, чтобы «…В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать. Кого из нас убьют — царство небесное, живым — слава! Слава! Слава!».[447]

«23 (октября) на рассвете со всех сторон по крепости огонь открыт», — писал в реляции Суворов.[448] Ровно через сутки, 24 октября, в пять часов по сигналу ракеты передовые отряды русских воинов с фашинами, плетнями и лестницами осторожно, без всякого шума устремились к крепости. Было ещё темно. Многочисленные штурмующие колонны были обнаружены поляками уже на подступах к крепости. Вспышки орудийных выстрелов и летящие раскалённые ядра озаряли окрестности Праги с бесчисленными русскими войсками. Начался штурм, успех которого облегчился разбродом среди командного состава защитников. Генерал Вавржецкий, заменивший Костюшко, был паникёром, безвольным и неорганизованным командующим.

Русские войска, завладев внешними укреплениями и не давая полякам опомниться, двинулись дальше; ворвались в крепость, взорвали подземные склады с ядрами и бомбами; «…изгоняя (повстанцев) из улицы в улицу, на плечах их дошли до мосту, — писал Суворов, — …множество положили на месте… и, от мосту отрезав, взяли в плен двух генералов и знатное число мятежников». В это время «Седьмая колонна… очистила занятый лес, перешла через залив, отрезала неприятельскую тамо конницу…»,[449] загнала её на речную косу между Вислой и её болотистым притоком. Подоспевшая артиллерия довершила дело.

Беспощадный в бою А. В. Суворов был великодушен с побеждёнными после сражения. Перед взятием самой Варшавы он обещал всех сдавшихся распустить по домам (офицеров без изъятия у них оружия), не трогать горожан, оставить в сохранности их имущество и «…всё предать забвению».

Слух о гуманности русского генерала давно уже доходил до многих сражавшихся польских отрядов. Он произвёл на повстанцев должное впечатление: они стали уходить из отрядов и сдаваться на милость победителям. Благодаря такой политике Суворова Варшава была сдана русским войскам без лишней крови.[450]

«Ура! — конец. Бог милостлив!» — поздравлял Ферзена с завершением боевых действий Суворов.[451]

«Виват, Великая Екатерина! Всё кончено, сиятельнейший граф! Польша обезоружена», — сообщал Румянцеву в своём донесении Суворов.[452]

«Господин генерал-фельдмаршал… поздравляю Вас…» — присвоив, наконец, высший военный чин А. В. Суворову, писала ему Екатерина II.[453] И тут же следующим письмом поясняла: «…Вы знаете, что я без очереди не произвожу в чины. Не могу обидеть старшего, но Вы сами произвели себя фельдмаршалом…».[454]

Суворов был несказанно рад. Он давно мечтал развязать на себе потёмкинские путы. Да и как было не радоваться, когда он скакнул по званию выше своих предшественников — Салтыкова, Репнина, Прозоровского и других генералов.

Как судьба переменчива! Должен быть фельдмаршалом за Измаил, а стал им за такое вынужденное жандармское дело. Но польский народ понимал Суворова, чтил его за гуманность и справедливость. Варшавяне преподнесли ему в подарок золотую, разукрашенную лаврами из бриллиантов табакерку с надписью: «Варшава — своему избавителю, дня 4 ноября 1794».[455]

Суворов воевал против повстанческой армии, не зная помыслов высшей власти России. А за его спиной уже готовился новый раздел Польши, в результате которого к России отошли Западная Белоруссия, Литва, Курляндия (Латвия) и часть Волыни. А Польша перестала существовать как самостоятельное государство.

От прусского короля Фридриха Вильгельма II Суворов получил в награду ордена: Красного Орла и Большого Чёрного Орла. За победы при Крупчице и Бресте 6 и 7 сентября 1794 года («…за суть новые доводы вашего неутомимого к службе нашей рвения, предприимчивости, искусства и мужества…») Екатерина пожаловала ему в награду «Алмазный бант к шпаге… (и) при том три пушки из завоёванных Вами (Суворовым)».[456]

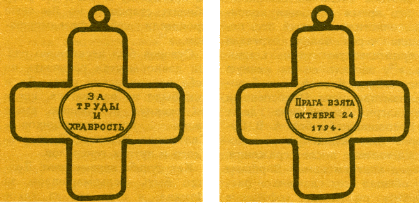

Штаб- и обер-офицеры за взятие Праги были награждены орденами Георгия и Владимира. А те, которые не получили их, были жалованы золотыми крестами с четырёхстрочной надписью на лицевой стороне «ЗА — ТРУДЫ — И — ХРАБРОСТЬ», а на оборотной — «ПРАГА ВЗЯТА — ОКТЯБРЯ 24 — 1794».

В именном рескрипте Екатерины II, данном генерал-фельдмаршалу графу Румянцеву-Задунайскому от 1 января 1795 года, по поводу награждения этими крестами пишется следующее: «…Получив ныне подробные донесения о сих знаменитых происшествиях, а вместе с совершенным уничтожением сил мятежнических, в руки наши отдавшихся, усматриваем тут и паче следствия добрых и искусных распоряжений Главного Начальства, усердие и храбрость всех от мала до велика, нам служащих, при помощи божьей столь славными успехами увенчанные, — мы воздаём оным Нашею особливою Монаршею милостию и благопризнанием, как-то в росписи у сего приложенной означено… Всем бывшим действительно на штурме Прагском Штаб- и Обер-Офицерам, которые тут не получили орденов военного Святого Георгия и Святого Владимира, жалуем золотые знаки для ношения в петлице на ленте с чёрными и жёлтыми полосами, с тем, что в пользу награждаемого таковым знаком убавляется три года…».[457]

Этот крест по размерам такой же, как Очаковский и Измаильский — 47x47 мм, и отличается от них лишь менее закруглёнными концами. Он стал третьим по счёту из серии подобных наград и представляет собой тоже уникальную редкость, так как его получили всего несколько десятков человек, причём из числа самых бедных офицеров, которые заменяли их при нужде бронзовыми, продавая золотые подлинники.

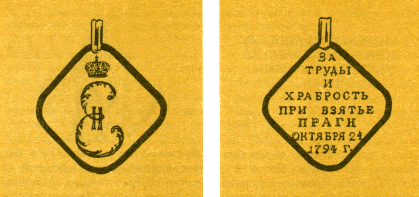

Для награждения нижних чинов были отчеканены серебряные медали совершенно необычной, квадратной, формы со слегка закруглёнными концами — размером 35x35 мм.

На лицевой стороне её изображён вензель Екатерины II, увенчанный императорской короной, а на обороте — во всё поле медали — помещена мелкая восьмистрочная надпись: «ЗА — ТРУДЫ — И — ХРАБРОСТЬ — ПРИ ВЗЯТЬЕ — ПРАГИ — ОКТЯБРЯ 24 — 1794 г».

Этой медалью награждались не только за взятие Праги, но и за другие сражения на территории Польши в 1794 году.

В именном рескрипте императрицы по награждению этой медалью пишется следующее: «…Что касается до нижних чинов и рядовых, как в сем штурме мужественно подвизавшихся, так и прочих, в течение действий оружия нашего на укрощение мятежа в Польше произведённых, находилися в разных сражениях, Всемилостивейше уважая их усердие и храбрость воинству Российскому сродную и многие труды ими подъятые, жалуем всем таковым, разумея и тех, которые в войсках под начальством Генерала Князя Репнина в различных противу неприятеля сражениях действительно находилися, серебряные медали с надписью: «За труды и храбрость» для ношения в петлице на красной (Александровской) ленте, которые по сделании и собрании ведомостей, велено от вас доставить немедленно…»[458]

447

Русский инвалид, 1912, 24 июня, № 138.

448

ЦГВИА, ф. ВУА, д. 2731, л. 302.

449

Там же, с. 302, 321.

450

А.В. Суворов. Документы. М., 1952, т. III, с. 432.

451

Отечественные записки. СПб., 1822, кн. 24, ч. 10, с. 107–108.

452

ЦГВИА, ф. ВУА, д. 2731, л. 401.

453

А.В. Суворов. Документы. М., 1952, т. III, с. 437.

454

Михайлов О.Н. Суворов. М., 1984, с. 325.

455

ЦГВИА, ф. ВУА, д. 2731.

456

А.В. Суворов. Документы. М., 1952, т. III, с. 424.

457

ПСЗ, т. XXIII, № 17287.

458

Там же.