Появление радиотелеграфа в торговом флоте обусловливалось прежде всего необходимостью сообщать о бедственном положении людей в море.

В декабре 1898 года беспроволочным телеграфом оборудуется первое судно — английский плавучий маяк Ист Гудвин. Штатное место этого маяка находилось у восточной части песчаных отмелей Гудвин-Сэндз, расположенных в нескольких милях к северу от Дувра.

Прошло три месяца, и в эфир впервые в истории радиосвязи полетели сигналы бедствия, зовущие на помощь. Ранним пасмурным утром 3 марта 1899 года на маячное судно налетел пароход «Мэттьюз».

Сообщение о столкновении было принято радиостанцией берегового маяка Саут-Форленд, расположенного в двенадцати милях от плавучего маяка. Высланные на помощь буксиры отвели тонущее маячное судно на мелкое место и сняли с него экипаж.

Не прошло года и еще одно событие показало, какое большое практическое значение имеет беспроволочный, или, как его в то время называли, «искровой телеграф», для связи на море.

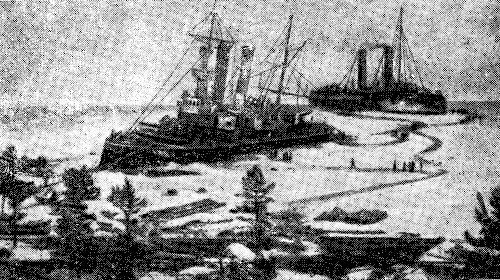

Осенью 1899 года русский броненосец «Генерал-адмирал Апраксин», следуя из Кронштадта в Либаву, во время сильного норд-веста и снежной пурги сел на камни у южной оконечности острова Гогланд в Финском заливе. Для спасения броненосца А. С. Попову предложили организовать радиосвязь между островом и городком Котка — ближайшим береговым пунктом, где имелась регулярная телеграфная связь. Через несколько дней практическая линия радиосвязи с дальностью действия более сорока километров была налажена.

6 февраля 1900 года П. Н. Рыбкин, находившийся на радиостанции острова Гогланд, принял от А. С. Попова из города Котки радиограмму. Она была адресована капитану ледокола «Ермак», который в то время стоял возле броненосца. В радиограмме говорилось:

«Командиру ледокола «Ермак». Около острова Лавенсаари оторвало льдину с пятьюдесятью рыбаками. Окажите немедленно содействие спасению этих людей».

Получив распоряжение, командир тотчас же направил ледокол к месту происшествия. Вскоре льдину обнаружили и рыбаков спасли.

Это был поистине выдающийся успех нового средства связи, еще раз доказавший, что радио — самый быстрый вид связи и незаменимый на море. Должным образом оценил это событие известный русский ученый и флотоводец командир Кронштадтского порта адмирал С. О. Макаров, приславший Попову поздравительную телеграмму. Он писал:

«От имени всех кронштадтских моряков сердечно поздравляю Вас с блестящим успехом Вашего изобретения. Открытие беспроволочного телеграфного сообщения от Котки до Гогланда на расстоянии 43 верст есть крупнейшая научная победа».

Прошло меньше года, и во многих странах вновь вынуждены были прибегнуть к использованию беспроволочного телеграфа на море.

1 января 1901 года оборудованный радиостанцией бельгийский почтовый пароход «Принцесса Климентин» стал просить по радио о помощи севшему на мель барку «Медора». Спустя несколько месяцев «Принцесса Климентин», заблудившись в тумане, с успехом применила радио для уточнения своего места на карте.

С каждым месяцем беспроволочный телеграф продолжал завоевывать симпатии моряков всех стран. Все больше судов оборудуются радиоаппаратами. Еще в декабре 1899 года американцы поставили радиотелеграф на пароходе «Сент-Паул», а в 1900 году радиостанцию устанавливают на немецком лайнере «Кайзер Вильгельм дер Гроссе».

В мае 1901 года англичане впервые в своей стране оборудуют «искровым телеграфом» транспортное судно — грузо-пассажирский пароход «Лэйк-Чамплейн». На этом судне уже была сделана радиорубка.

Широкое распространение радиотелеграфа на морских торговых судах началось с 1902 года, когда стало известно, что 11 декабря 1901 года итальянскому инженеру Гульельмо Маркони с помощью профессора Флеминга удалось установить радиосвязь между Корнуэллом (Англия) и Сент-Джонсом (остров Ньюфаундленд). Эта первая трансатлантическая радиограмма состояла из буквы «S».

Благодаря большой энергии и организаторским способностям, Маркони сумел привлечь к радиотелеграфии внимание английского Адмиралтейства и создать акционерную компанию, получившую название «Международная компания морской связи Маркони». Сделать это Маркони было нетрудно, так как его мать — англичанка — имела большие связи в Британском почтовом ведомстве.

В морских кругах Англии сразу поняли громадное значение нового средства связи для своего торгового флота, который в начале XIX века занимал первое место в мире, составляя две трети мирового тоннажа. Акции новой компании разошлись быстро.

В это же время в Германии организуются фирмы «Телефункен» и «Сляби-Арко» по производству радиоаппаратуры. С возникновением этих фирм появляется и конкуренция.

«Компания Маркони» имела договоры с правительствами Англии и Италии, согласно которым пароходные компании этих двух стран обязаны были применять на своих судах радиоаппаратуру только системы Маркони. Поддерживать связь с судами, оборудованными радиоустановками других систем, даже в случае вызова помощи гибнущему судну, «Компания Маркони» запрещала.

Чтобы обеспечить условия нормальной работы радиосвязи, необходимо было выработать такие положения, которые регулировали бы деятельность радиостанций не только в одной стране, но и во всем мире.

И вот в 1903 году в Берлине состоялась первая Международная радиотелеграфная конференция. В ней приняли участие представители восьми стран: России, Германии, Австро-Венгрии, Франции, Англии, Испании, Италии и США.

Вопреки кабальным договорам, навязываемым «Компанией Маркони», конференция решила, что береговые радиостанции обязаны принимать и передавать радиограммы от судов или адресуемые судам в море независимо от системы радиоаппаратов. В протоколе конференции было записано, что в первую очередь по радио должны передавать радиограммы с призывом о помощи и извещения о несчастных случаях.

На этой конференции делегат Италии впервые поднял вопрос об установлении специального радиотелеграфного сигнала для судов, терпящих бедствие. Он предлагал сигнал «SSSDDD» (... / ... / ... / _.. / .. / ..)Однако твердого решения по этому вопросу принято не было и выбор единого сигнала бедствия был отложен до следующей конференции.

Но «Компания Маркони» не стала считаться с мнением закончившейся конференции и в начале 1904 года ввела для судов, оборудованных радиоаппаратурами ее системы, сигнал бедствия «CQD» (_ ._ / ._ _._ / _..). Он состоял из сигнала общего вызова всех станций «СQ» (_._ / ._ _._), к которому добавили букву «D» (_..). Эту букву выбрали потому, что с нее начинается английское слово «danger» (опасность). К сочетанию трех букв моряки быстро подобрали фразу «Соmе Quick, Danger» («идите быстрее, опасность»). По решению «Компании Маркони» сигнал «CQD» с 1 февраля 1904 года должен был использоваться для радиотелеграфных сообщений о бедствии на море.

Но поскольку речь шла только о судах, оборудованных радиоаппаратами «Компании Маркони», появившийся сигнал нельзя было назвать единым международным сигналом бедствия. Довольно часто призыв о помощи по радио передавался без всякого сигнала бедствия. Так, 10 декабря 1905 года после жестокого продолжительного шторма американский плавучий маяк Нантакет дал сильную течь, что грозило гибелью судну, хотя его отличные насосы и работали на полную мощность. К счастью, на маяке имелась радиоустановка, и вскоре радиостанция в Ньюпорте приняла следующее сообщение:

«Помогите. Плавучий маяк Нантакет терпит бедствие. Вышлите помощь откуда угодно».

Для спасения был выслан тендер «Азалеа», которому удалось снять с маяка экипаж. Нантакет же затонул во время буксировки к берегу.

В 1906 году в Берлине состоялась вторая Международная радиотелеграфная конференция. В ее работе приняли участие представители двадцати девяти стран, в том числе России, Германии, Англии, Франции, США и Японии.