Как это могло произойти? Ведь достаточно было оглянуться кругом, чтобы понять несоизмеримость масштабов производимых в стране материальных ценностей и того, что от них отщипывали «несуны». В 1990 г. были впервые опубликованы данные о доходах «теневой экономики». По уточненным оценкам Госкомстата СССР они составили тогда 99,8 млрд. руб., (в том числе от производства и продажи самогона — 35 млрд. руб.). А хищения государственного и общественного имущества (это и есть «все воруют») составили всего 5,4 млрд. руб. В масштабах народного хозяйства это ничтожная величина — в 1990 г. ВВП СССР (он тогда назывался валовой общественный продукт) составил 1632 млрд. руб.201 А что же мы видим на честном Западе? Вот данные из доклада министерства юстиции США: за пятилетку 1990-1994 г. только в одной отрасли, в системе здравоохранения США, хищения составили 418 млрд. долларов. Миллиардов долларов!202

Но эти случаи описывают нарушение меры, “разлитое” в сознании образованного слоя. А были и несоизмеримости, целенаправленно задаваемые крупными фигурами из кругов интеллектуальной и даже научной элиты. “Парадигмальное” значение приобрело во время перестройки утверждение официального руководителя тогдашней экономической науки и советника М.С.Горбачева по вопросам экономики академика А.Г.Аганбегяна о том, что вследствие якобы абсурдности плановой системы в сельском хозяйстве СССР имеется в два-три раза больше тракторов, чем необходимо. Дословно А.Аганбегян пишет: “Результат [этого абсурда] — разрыв между производством и социальными потребностями. Очень показателен пример с тракторами. CCCР производит в 4,8 раз больше тракторов, чем США, хотя отстает от них в производстве сельскохозяйственной продукции. Необходимы ли эти трактора? Эти трактора не нужны сельскому хозяйству, и если бы их покупали за свои деньги и рационально использовали, хватило бы в два или три раза меньше машин”203. Это утверждение произвело столь сильное впечатление на мировое сообщество экономистов, что цитировалось на Западе не только в прессе, но и в серьезных монографиях204.

Задав меру, содержащую в себе оценку состояния (“Эти трактора не нужны сельскому хозяйству … хватило бы в два или три раза меньше машин”), академик недобросовестно устранил систему координат, в которой его мера могла бы иметь смысл. А у экономистов, читавших это высказывание академика, да и у широких кругов интеллигенции просто не возникало внутреннего желания встроить данную им меру в реальный контекст и задать себе вопрос: “Причем здесь производство тракторов в США? Сколько тракторов следует считать необходимым именно для СССР? Сколько тракторов имеется в ФРГ, в Италии, в Польше?”

Этот случай особенно показателен тем, что интеллигентная публика приняла логику рассуждений А.Г.Аганбегяна, даже не поинтересовавшись фактами, хотя эта логика противоречит здравому смыслу. Разве не удивительно было слышать, что советским колхозникам хватило бы в три раза меньше тракторов, чем то, что они имели? Когда же наша промышленность успела так перенасытить село тракторами? Никто (из тех, кто мог и обязан был гласно высказаться по поводу утверждений А.Г.Аганбегяна) даже не заметил или сделал вид, что не заметил явного грубого нарушения логических норм.

А.Г.Аганбегян не указал типичную норму насыщенности хозяйства тракторами в той экономике, которая лишена “пороков плановой системы” и предлагалась нам как пример для подражания. Разве на Западе фермеры имеют в три раза меньше тракторов, чем советские колхозники? В действительности среднеевропейская норма в тот момент (1988 г.) была равна около 100 тракторов на 1000 га пашни, а в СССР имелось 12 тракторов на 1000 га. В сельском хозяйстве СССР тракторов на гектар пашни было в 16,5 раз меньше, чем в ФРГ, и в 7 раз меньше, чем в Польше — но академик-экономист фактически уверял, что колхозникам разумно было бы иметь тракторов в 20 раз меньше, чем в Польше, в 50 раз меньше, чем в ФРГ и в 120 раз меньше, чем в Японии. Искажение меры столь велико, что возникает ее острая несоизмеримость с реальностью.

Эти зарубежные данные (“пространственный контекст” меры) приведены в общедоступных справочниках, академик-экономист А.Г.Аганбегян не мог их не знать, так что в его заявлении вполне можно было бы усмотреть должностной подлог. Но для нас важнее тот факт, что сообщество экономистов без всяких сомнений приняло ложное и абсурдное утверждение одного из своих лидеров и, насколько известно, до сих пор никак на него не отреагировало.Даже катастрофа 90-х годов не привела к починке сознания.

1 декабря 2003 г. академик А. Г. Аганбегян выступал в Новосибирском государственном университете. Логика его не изменилась, он сказал: «В плановом хозяйстве производилось много продукции, которая не была востребована. Например, мы производили в 7 раз больше тракторов, чем США. Продавали их ниже себестоимости, поскольку тракторные заводы находились на дотации… Когда перешли к рынку, цена на тракторы резко выросла, в нее стали включать капитальные вложения, затраты на разработку, прибыль — и теперь уже хозяйства должны были расплачиваться за них своими деньгами, а не госкредитами. В результате производство тракторов сократилось примерно в 20 раз»205.

А.Г. Аганбегян краски решил еще слегка сгустить и в количественной мере (тракторов в 7 раз больше, чем в США), и в терминологии. Теперь у него выходит, что тракторы в советское время вообще не были востребованы. Да, на них пахали (да и теперь пашут на остатках), но, поскольку «тракторные заводы находились на дотации», эту пахоту академик реальностью не считает206. В правильной, рыночной экономике наконец-то удалось, не без активного участия академиков-экономистов, привести производство тракторов в соответствие с потребностью, то есть сократить в 20 раз. И это мы должны считать разумными рассуждениями?

То, что никаких возражений от других экономистов на утверждения Аганбегяна в 1990 г. не последовало, само по себе было очень тревожным признаком. Перед выборами в Госдуму 1993 г. я общался с руководством Аграрной партии России. Однажды мы беседовали в кабинете В.И.Стародубцева, и я спросил, как было возможно, чтобы столь широко распространялась такая гротескная ложь о тракторном парке страны — и никаких возражений. И.П.Рыбкин, который в конце 80-х годов работал в Волгограде рассказал, что в 1989 г. там проходило какое-то всесоюзное совещание с участием А.Г.Аганбегяна и его прямо спросили, на каком основании он делает такие утверждения. Он не стал отвечать на этот вопрос. В.И.Стародубцев в свою очередь рассказал, что он как член Президентского совета в 1990 г. летел вместе с А.Г.Аганбегяном на какую-то встречу в Париж и, сидя рядом с ним в кресле самолета, задал ему тот же самый вопрос. И опять, А.Г.Аганбегян, глядя ему прямо в глаза, не сказал в ответ ни слова.

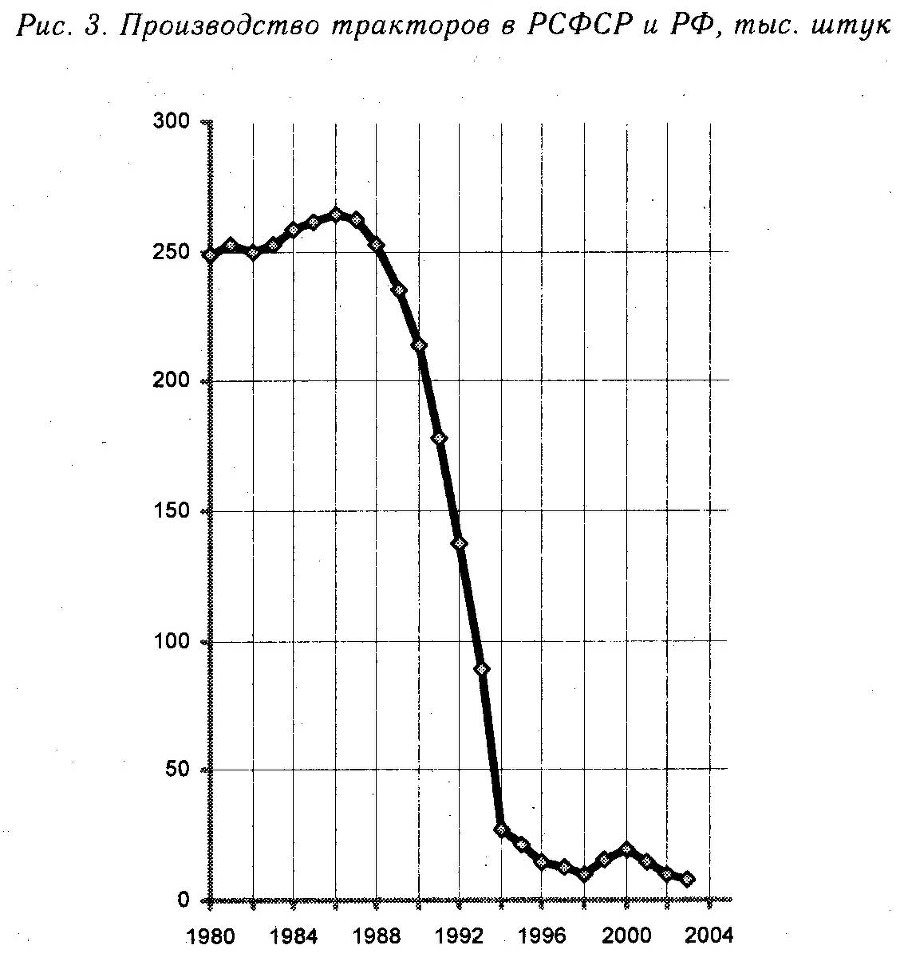

Что же произошло с тракторной промышленностью СССР и РФ? Ее стали подрывать уже при Горбачеве и практически ликвидировали после 1992 г. Это видно на рис. 3.

Думаю, идеологи использовали прием искажения меры до уровня несоизмеримости вполне сознательно — но как могли не замечать подлога образованные люди? Потрясает тот факт, что в ответ на странные утверждения Аганбегяна средний интеллигент не протянул руку к полке и не посмотрел в самый элементарный справочник. Когда политизированные журналисты раздувают “нитратный психоз”, готовя общество к полному лишению нашего сельского хозяйства удобрений, это можно понять — “революционная целесообразность”. Но ведь в среде интеллигенции этот психоз создается без всяких затруднений, хотя узнать реальность не составляло никакого труда.