Побывав в Париже у знаменитого Луи Пастера, принц Ольденбургский загорелся желанием учредить научно-исследовательский институт и получил на это согласие императора Александра III, правда с одним условием — «без отпуска средств из казны». Александр Петрович Ольденбургский приобрел на свои деньги участок земли с несколькими постройками и создал из видных ученых руководящий комитет, определил структуру и направление деятельности первого в мире научно-исследовательского центра в области биологии и медицины. Предполагалось, что главными его задачами станут изучение причин инфекционных болезней, эпидемий и разработка способов их лечения.

Александр Петрович Ольденбургский стал его попечителем. Его девиз: «The right men, on the right place» («Нужный человек в нужном месте») — в первую очередь, относится к нему самому. Первоначально в составе института было шесть научных отделов и библиотека. Петербургская прививочная пастеровская станция, открытая в 1886 году тоже на средства Ольденбургского, вошла в него на правах самостоятельного подразделения.

Во главе отдела физиологии стоял И. П. Павлов, первый и до сих пор единственный нобелевский лауреат в России в области физиологии и медицины. «На долю России выпала честь открытия у себя первого в свете по времени основания учреждения, охватывающего все отрасли научно-медицинской работы. Подобного рода учреждения существуют и в Европе, но они преследуют либо специальные цели, как, например, Пастеровский институт в Париже, либо ограничивают круг своей деятельности тесными рамками учебного пособия, предназначенного для слушателей учебных заведений», — сообщал журнал «Всемирная иллюстрация» (1891 г.) об открытии Института экспериментальной медицины (ИЭМ). Вклад института в медицинскую науку огромен.

Обожаю всевозможные экскурсии — пешеходные, автобусные и прочие. В мои школьные годы вершиной удовольствия стали экскурсии на теплоходах. Я уже был пионером и все записывал за экскурсоводом, и хоть все эти записи потом обязательно терял, но помню, что слышал утверждение экскурсовода: «Советские героические ученые закрылись в одном из кронштадтских фортов и открыли там противочумную вакцину. Затем форт сожгли». Мы медленно и торжественно проплывали на теплоходике мимо черной глыбы форта, что отражалась в белесой воде Финского залива, и гордились советскими героическими учеными. А ведь вранье! И открыли здесь ученые вакцину задолго до того, как империю сокрушила революция.

«С 1897 года ИЭМ стал опорной базой „Особой комиссии по предупреждению занесения в пределы империи чумной заразы“. Для производства препаратов сперва использовались два деревянных барака — непосредственно на институтской территории, а затем Ольденбургский, возглавлявший комиссию, получил разрешение от императора Николая II занять под лабораторию форт „Александр I“, находящийся в Финском заливе недалеко от Кронштадта.

Работа с чумной культурой требовала специальных мер предосторожности. В форте царил строгий режим. Сотрудники работали в прорезиненных плащах поверх халатов, в таких же штанах и резиновых ботах. В качестве дезинфицирующего средства употреблялась сулема: ею опрыскивали прорезиненную одежду, пропитывали коврики для вытирания ног. И все же не обошлось без жертв. В январе 1904 года заразился чумой заведовавший лабораторией В. И. Турчинович-Выжникевич. Ученый скончался, тело его сожгли, а урну с прахом по его завещанию передали в ИЭМ.

В 1906 году доктор М. Ф. Шрейбер нечаянно втянул в рот через пастеровскую пипетку чумную культуру. Он сразу прополоскал рот сулемой и никому не сообщил о случившемся, поэтому ему не ввели противочумную сыворотку. Шрейбер погиб от легочной чумы, а вскрывавший его труп доктор Л. В. Падлевский работал без перчаток и заразился, но его спасли введением больших доз сыворотки».

Вот так, отдавая жизни, лучшие люди России спасали человечество! И противочумные препараты, и многие другие, спасающие от страшных болезней, создавались в стенах ИЭМ. В чем же тогда его «зловещность»? Дыма без огня не бывает!

В 1930-е годы был создан, в том числе и по настоянию А. М. Горького, институт экспериментальной медицины в Москве. Вот там, под руководством и по заданию НКВД организовали секретную лабораторию по изготовлению ядов для спецслужб.

Но это совсем другая, во многом криминальная история, к теме нашей книги не относится! И слава богу!

А вот теперь про жилой дом № 69 по Каменноостровскому проспекту для работников ИЭМ. До революции участок, на котором построен дом, принадлежал К. В. Маркову и купцу Ф. А. Алферову, и здесь они собирались построить большой жилой дом. И даже был проект В. А. Щуко, составленный в печальном для судеб России 1914 году. Разразившаяся война и революция не позволили проекту осуществиться. Дом построили в 1934–1937 годах по проекту Н. Е. Лансере.

Николай Евгеньевич Лансере (1879–1942) — архитектор, график, историк архитектуры, педагог. Брат Е. Е. Лансере и З. Е. Серебряковой. Окончил архитектурное отделение Высшего художественного училища при Академии художеств (1904 г.). Входил в знаменитое объединение «Мир искусства». Профессор архитектурной композиции на Высших женских архитектурных курсах Е. Ф. Богаевой (с 1913 г.), на Женских педагогических политехнических курсах (1916–1918 гг.), во ВХУТЕИНе (1927–1930-е гг.) и др. Один из организаторов и секретарь Музея Старого Петербурга (с 1907 г.). Хранитель историко-бытового отдела Русского музея (1922–1931 гг.).

Строил в духе ретроспективизма: Метеорологический павильон на Малой Конюшенной ул. (1913 г., восстановлен в 1997 г.), жилые дома: Песочная наб., 10 (1913–1914 гг.), ул. Чайковского, 43 (1914–1916 гг. в соавт.), Школа народного искусства (1914–1915 гг., в соавт.; наб. кан. Грибоедова, 2а). При участии Н. Е. Лансере оформлены «Историко-художественная выставка портретов» в Таврическом дворце (1905 г.), выставка «Ломоносов и елизаветинское время» (1912 г.) и др.

Занимался графикой, обследованием и реставрацией памятников. Автор историко-архитектурных исследований о Гатчинском дворце, Адмиралтействе, Фонтанном доме и др.

После Февральской революции 1917 года участвовал в Особом совещании по делам искусства при Временном правительстве. В послереволюционные годы продолжал архитектурное проектирование — жилой дом ВИЭМ на Каменноостровском пр., 69–71; «Большой дом», в авторском коллективе.

С 1923 года входил в Совет общества «Старый Петербург». Первый реставратор квартиры А. С. Пушкина на набережной Мойки. Участвовал в создании экспозиции Летнего дворца Петра I.

Пусть не утомляет это перечисление, потому что я и половины не сказал! Человек-то был удивительный, мастер замечательный! В 1931 году его арестовали! Я не знаю подробностей, но он входил в авторский коллектив (А. И. Гегелло, А. А. Оль, Н. А. Троцкий, Ю. В. Щуко, А. Н. Душкин, Н. Е. Лансере и др.), создавший проект «Большого дома» — Главного политического управления на Литейном. Заложено в 1931 году и ударными темпами построено к 7 ноября 1932 года. Так что ко второму аресту Николая Евгеньевича в 1938 году товарищи чекисты здание уже основательно обжили.

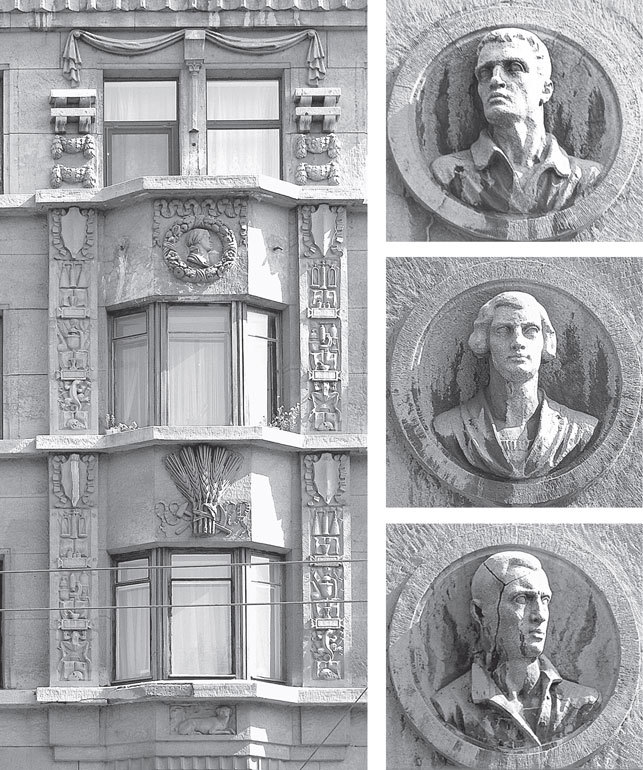

Дом работников ИЭМ он строил между двумя арестами. Накрывший всю страну страх тех лет чувствуется в суетливости декора, просто переполняющего фасад. Бесчисленные колбы, реторты, препарированные легушки, ящерицы, Архитектор словно стремится быть понятным сталинским безграмотным вертухаям. Есть какая-то истеричная суетливость в желании сделать «искусство понятным народу».

Трагичны портреты, украшающие фасад! Ни тени улыбки, ни проблеска радости. Ведь, казалось бы: «Нам нет преград ни в море, ни на суше», «Наш острый взгляд пронзает каждый атом» и прочие маршевые восторги. Куда устремлены взгляды мужчин и женщины трех горельефов-ронделей, куда смотрят работница и не то горняк, не то солдат с барельефов? Вряд ли на сияющие вершины коммунизма, скорее — на архипелаг ГУЛАГ и колымско-магаданские дали.