У женщины стали испуганные глаза. Рука её даже дрогнула, когда она услышала, что разговор будет о Вове. Видно, много плохого пришлось ей видеть от пасынка, видно, каждую минуту она ждала, что узнает что-то ещё более плохое, совсем уже страшное.

— Я его мачеха, — сказала она. — Входите, — и пошла вперёд.

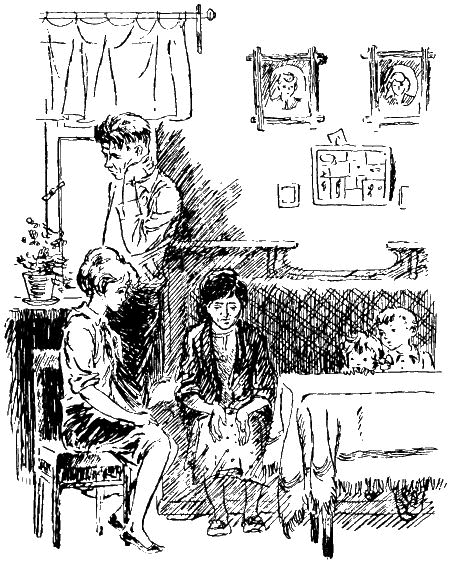

Квартира была маленькая, но отдельная, состоявшая из двух смежных комнат. В первой из комнат, куда вошла Катя следом за Вовиной мачехой, стоял посередине стол, по стенам два дивана. За столом сидели семилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Худощавый мужчина лет сорока, в клетчатой рубашке, с мокрыми волосами — видно, он мылся, придя с работы, — поднялся навстречу Кате, протянул ей руку и сказал: «Быков».

Да, небогатая это была комната, и мебель была дешёвая и старомодная, такую выпускали лет пятнадцать назад, и купили её, видно, по случаю, но ничего мрачного в комнате не было. На подоконнике стояли горшки с цветами и небольшой аквариум, в котором росли удивительные растения и яркие рыбки проплывали сквозь арки из ракушек.

Нет, не так представляла себе Катя Кукушкина жилище, в котором живёт Вова.

Катя объяснила, кто она, и спросила имена, отчества у отца и мачехи. Оказалось, что отца зовут Иван Петрович, а мачеху Мария Петровна.

— Вот вам и легче будет запомнить отчества, — усмехнулся отец. — Одинаковые. Не спутаете.

Он шутил, но глаза у него тоже были испуганные, как у мачехи. Видно, и он боялся узнать о сыне что-то ужасное. Много раз узнавал он плохие новости, понимал, что дела с сыном идут хуже и хуже, не знал, что делать, и всё время ждал новостей совсем страшных.

— Я не жаловаться на Вову пришла, — сказала Катя, — ничего страшного не случилось, а то плохое, что знаю я, знаете, наверное, и вы. Я хочу просто посоветоваться. Что делать? Ведь пропадает парень.

— Плохо, плохо, — сказал Иван Петрович.

А Мария Петровна смотрела на Катю и ждала продолжения, и только руки у неё нервно двигались и всё скручивали в трубочку, раскручивали и скручивали снова какой-то листок, вырванный из тетрадки, листок, случайно лежавший на столе.

— Не пойму я, — сказал, помолчав, Иван Петрович, — ведь парень соображает. Я овдовел, ему восьми лет не было. Да она потеряла мужа и осталась с двумя. Этой-то ещё три было, да этому два. Куда же ей? Мы сошлись, думали, лучше будет и ей и мне, всё-таки вместе детей вырастим. А тут и квартиру дали приличную, сами видите, жить можно. И если бы сказать, что Маша его обижала — так нет, не было этого. Ну конечно, с тремя детьми замотаешься, всё в спешке да в спешке. Скажет иной раз что-нибудь, может, и не так. Так она и своим иной раз не то что скажет, а и по затылку стукнет. Тоже ведь женщину понять нужно. А Вова сразу как-то сердиться стал. Если бы на Машу только. Ну, она старше его, умнее. Она и смолчит иной раз, внимания не обратит. А то ведь он на детей. Очень сильно он их обижал. Они его до сих пор боятся. Вот скажи ты, Люба, и ты, Витя, боитесь, ведь правда?

— Боюсь, — сказала Люба.

— Ничуть я его не боюсь, — сказал Витя. — Я ещё подрасту немного да как дам ему.

— Видите, — сказал Иван Петрович. — И мальчишка обозлился. А ведь ему только семь лет стукнуло. Разве же ему можно злиться! Ему злиться никак нельзя. А мне как быть? Я на него прикрикну, что он маленьких обижает, так он на меня как индюк дуется. Вроде, мол, я ради чужих детей родного сына тираню. А что же я могу? Справедливость должна же быть.

— Вы меня послушайте, — вдруг сказала Мария Петровна, скручивая и раскручивая листок, вырванный из тетради. — Вот поженились мы с ним, у него сын, да у меня двое ребят. Нам казалось, всё хорошо будет. Он пережил горе, я пережила горе — вместе, думали, залечивать станем. Да разве я не понимаю, что самое важное мир в семье. Я бы за этот мир на что угодно пошла. Разве бы я позволила, скажем, чтобы его сына обижать, или позволила бы своим, скажем, лучший кусок сунуть? Что же я, не понимаю, чем это кончается? Слава богу, не девочка. Навидалась! Ну, скажем, Иван Петрович прежде, бывало, закладывал. Тоже надо понять — горе пережил человек. Мужчины, знаете, иногда сильные бывают, а бывает так, что очень сильный мужчина таким слабым делается! Это тоже понимать надо, их слабость. Ну, зайдёт после работы с товарищами — домой вернётся под хмельком. Разве, думаете, он позволял себе безобразничать? Никогда этого с ним не бывало. Наоборот, придёт, виноватым себя чувствует — тише воды, ниже травы. А Вова словно нарочно его дразнит. Иван Петрович отмалчивается, а Вова всё наскакивает. Всё с ехидцей говорит. И совсем ведь мальчишка, а знает, какие слова человека обижают. Иван Петрович, бывало, побелеет, а молчит. Один только раз не выдержал, да и то не ударил, а накричал только. Уж я и его успокаивала и Вову успокаивала. Потом прямо со слезами Ивана Петровича просила — перестань, говорю, выпивать, я знаю, ты норму соблюдаешь, да ведь сын обижается. Представьте себе, перестал! Ну, теперь разве на праздники, на Первое мая или на Ноябрь. Хорошо, казалось бы, так Вова ещё больше обиделся: «А, говорит, стоило мачехе слово сказать, так ты уже и с друзьями посидеть не можешь!»

Она разволновалась, у неё дрожали руки, и она всё быстрее и быстрее скручивала и раскручивала листок тетрадки. И, видно, слёзы мешали ей говорить. Она замолчала, чтобы не всхлипнуть, чтобы не расплакаться. И хоть не плакала, но слёзы текли по её лицу.

— И откуда в нём такое зло? — сказала она. — Просто понять не могу. Ну, ладно, матерью не захотел меня называть, называй меня, говорю, тётя Маша. Нет, ни за что. Только мачеха и на «вы»: «Вы, мол, мачеха, мне не указ, я вас слушаться не обязан».

Пальцы у неё так и бегали, скручивая и раскручивая листок из тетрадки. И Люба, не зная, как успокоить мать, молча взяла листок, превратившийся в трубочку, из материных рук, и Мария Петровна даже этого не заметила. У неё начали дрожать плечи.

— Успокойся, Маша, — сказал Иван Петрович. — Подожди, посоветуемся, может быть, товарищ и поможет. Как вас по отчеству?

— Называйте меня Катей, — сказала Кукушкина.

— Натворил что-нибудь Вова? — спросил Иван Петрович. — Вы уж не скрывайте. Скажите!

— Понимаете, — сказала Катя, — особенного ничего нет. И я не жаловаться пришла, а просто подумать с вами. Обосновался он в одном таком укромном местечке, за сараями, во дворе старого дома. Собрал там вокруг себя ребят, все мальчишки младше его или, во всяком случае, слабее. Затеял там игры, ребят запугивает, обыгрывает их, всегда они у него в долгу. Чтобы отдать ему долг, торгуют билетами у кино. Словом, достают всеми способами деньги. Иной раз и продают то, что не им принадлежит.

— Воруют, значит, — тихо сказал Иван Петрович.

— Ну, не то что какие-нибудь крупные кражи произошли, — сказала Катя, — но, знаете, ведь дальше может и хуже быть.

— Сам-то Владимир ничего не украл? — сказал Иван Петрович и замолчал.

И Катя поняла: он так волнуется, что слова сказать не может.

— Да нет, Ваня, — сказала Мария Петровна, — если бы такое что было, нам бы уже Катя сказала. Вы извините, я вас Катей называю.

— Да, да, — кивнула Катя головой, — конечно. Но понимаете, суммы Вова выигрывает большие. Я не всё знаю, но там счёт идёт на десятки. Может быть, на много десяток.

— Куда же он деньги девает? — Иван Петрович в растерянности посмотрел на Марию Петровну.

— Если бы, знаете, одеждой увлекался, сказала Мария Петровна, — как бывает с мальчишками, накупают всякую дрянь, хвалятся друг перед другом. А его ведь дырку залатать и то не уговоришь. Пальто мы ему купили, так через две недели смотреть было стыдно. И чтобы носил что со стороны, ни разу не замечали.

— Куда бы ни девал, — сказала Катя, — а что-то с ним надо придумывать. Сегодня, может быть, ничего такого и нет, так будет завтра или через год. Раньше или позже что-нибудь да случится, если сейчас не задержать.