…Что касается правосудия, то не следуют они законам, но как угодно царю, так и решается суд; отчего часто бывает, один за безделицу предается на съедение медведям и отнимается все его имущество, тогда как другой, хотя бы и в чем большем провинится — о том даже и не говорится! Страх как боится народ своего государя и гораздо более ему повинуется, чем где-нибудь другие народы своим повелителям…

Если же иногда, что, впрочем, часто случается между московитянами, зайдет у них спор такого рода, что один не признает себя должным, а другой утверждает, что тот должен ему и нет у него между тем никого из свидетелей или письменно на то доказательства, то обыкновенно, не доверяя им обоим, заставляют их решить этот спор междоусобной схваткой на площади, которая специально для этого предназначена и выбрана.

…Нашел я в этом крае людей чрезвычайно корыстолюбивых и бессовестных. Вельможи и частные люди не стыдятся нагло требовать подарка, а если не подарить им чего-нибудь, нельзя от них ничего получить, не совершить с ними никакой сделки. Хотя за это и достается им от государя, который нередко велит за это сечь…

Впрочем, могу сказать, что по всему этому краю пребезопасно разъезжать с товарами и деньгами, и, что никогда не случается, чтобы нападали на кого на улице или обижали явно; хоть это происходит, как кажется, больше от боязни и страха, внушаемого государем. Еще скажу про них, что они не охотники посещать чужие края, как будто не могут расстаться со своим гнездом, да хотя бы и захотелось кому-нибудь из них, государь не дозволяет им отлучаться за границу…

Кто ведет с ними дела, должен быть всегда осторожен и весьма бдителен, в особенности не доверять им смело, потому что на словах они довольно хороши, зато на деле как нельзя ловчее умеют добродушной личиной и самыми вкрадчивыми словами прикрывать свои лукавейшие намерения…»

Излив свое пренебрежение к «северным варварам», римский патриций неожиданно с теплотой вспомнил о встрече с московским печатником;

«В прошлом году ввели они у себя печатание, и я сам видел, с какою ловкостью уже печатались книги в Москве. Буквы их большею частью заимствованы из греческого алфавита. Затеяли они также ввести делание бумаги и даже делают, но все еще не могут ее употреблять, потому что не довели этого искусства до совершенства».

К письму он приложил записку о вещах, которые надобно послать в Москву:

«Дорогих каменьев и сапфиров.

Красных шапок, деланных в Генуе.

Буры, для паяния золота.

Хороших очков в серебряной оправе.

Больших медных тазов.

Испанского изюму.

Четыре или пять пудов висмуту для типографщиков.

Четыре или пять тюков (по десять стоп) большой бумаги для печатания»[1].

Дорожные раздумья

Дорога бежала на север. С холма на холм, с холма на холм… Хорошо наезженная, еще не пыльная после обильных весенних дождей, она успокаивала, убаюкивала ездока, и мысли текли медленные, обстоятельные.

Два года назад, примерно в эту пору, закончил он печатание «Апостола». Одарил его государь за работу. А потом приезжал иноземец Барберини. Приезжал, конечно, с ведома царя. Значит, помнил о нем государь. Помнил, но не звал. Недосуг было.

Бежал тогда в Литву от царского гнева воевода Андрей Курбский. Крымский хан Девлет-Гирей пытался с наскока взять Москву. А третьего декабря поутру, погрузив на десятки саней все свое золото, серебро, драгоценные сосуды, одежды и деньги, царь вместе с семьей и ближними боярами уехал неожиданно из столицы.

Паника началась в городе. Позакрывали свои лавки купцы. Разбежались караульные и дьяки в приказах. Кто познатнее и побогаче, наглухо заперся в своих домах, спустив с цепей дворовых собак. А люд победнее, попроще бежал на площадь. Растерянные, перепуганные бедняки вопили в отчаянии: «Государь нас оставил! Где наш защитник? Кто убережет нас?» В толпе шныряли какие-то монахи и попики, приговаривая злобным шепотом: «Все иноземцы да чернокнижники! Они во всем виноваты. Они государя опоили!»

Страшна толпа, подзуженная хитрыми, озлобленными людьми. На всякое она тогда способна. Испугавшись, велел Федоров тогда на всякий случай покрепче запереть Печатный двор, а Никифору и Андронику никуда со двора не отлучаться. Сам же из дому, от семьи не отходил и наполнил водой все ушаты и бочки.

В феврале, 2-го числа 1565 года царь так же неожиданно вернулся в Москву. Уезжал, как отметили летописцы, молодым, а вернулся постаревшим, с потухшими глазами. Огонь злобы и подозрительности сжигал его. Дорого обошлась русскому народу измена Курбского. Увидела Москва кровь и лютые казни — сажали на кол, рубили головы, бросали голодным медведям. От ужаса и страха стало в городе тихо. Царю было не до Печатного двора.

Петр, Никифор и Андроник поначалу тосковали по большой работе. Нет, не бездельничали они, не сидели сложа руки, как сидит сейчас он, Федоров, ожидая, когда заблестят из-за леса купола Троице-Сергиева монастыря… От монастыря до слободы недалеко — верст тридцать. День езды. Что-то ждет его там?

Да, летом прошлого, шестьдесят пятого года, они не теряли времени даром. Петр не спеша резал заставки для будущих книг. Никифор заготавливал доски для переплетов и учился грамотно набирать. А сам он с Андроником отливали новые буквы, зачищали их, шлифовали.

Из-за леса послышался густой конский топот. Возчик засуетился, задергал вожжами и торопливо начал съезжать на обочину дороги.

— Кромешники, кромешники скачут! Пронеси, господи…

Федоров горько усмехнулся. Говорят, их тысяч шесть набрано. Кромешники — порождение тьмы кромешной, а как иначе назовешь опричников за все беззакония, грабежи, убийства.

Отряд всадников, не задерживаясь, проскакал мимо. В черных, шитых золотом кафтанах. У седла — песья голова и метла. Кажется, пронесло… Возница, бормоча под нос: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его», — стал опять выезжать на дорогу.

Так и скачут опричники по городам и селам. Что понравится — заберут, кто понравится — увезут. За прекословье бьют насмерть. Безгласны и безответны стали люди перед ними. Тьма кромешная, а не жизнь настала. Где, в чем найти успокоение? Вот тогда-то и решил Иван на свои деньги, полученные в дар от царя, начать печатание новой книги. Не простой, а учительной — «Часовника», где собраны все обиходные, каждодневные молитвы. Книга, по которой каждый начинает учиться грамоте. Ведь знакомые сызмальства слова молитв лучше помогают запомнить: аз, буки, веди, глаголь… буки, аз, буки, аз — ба-ба…

Помнит Федоров 7 августа шестьдесят пятого года. С какой радостью принялись они тогда за работу, точно изголодались по настоящему делу. Работали с азартом, а через месяц вдруг осознали, что мало книг печатают. Еще надобно. И тут же, не раздумывая, начали готовить второй набор.

Меньше чем за два месяца напечатали. А книга немалая — триста сорок четыре страницы, и на каждой странице тринадцать строк. Меньше, чем в «Апостоле», зато читать легче. Не зря все же почти год исподволь готовились.

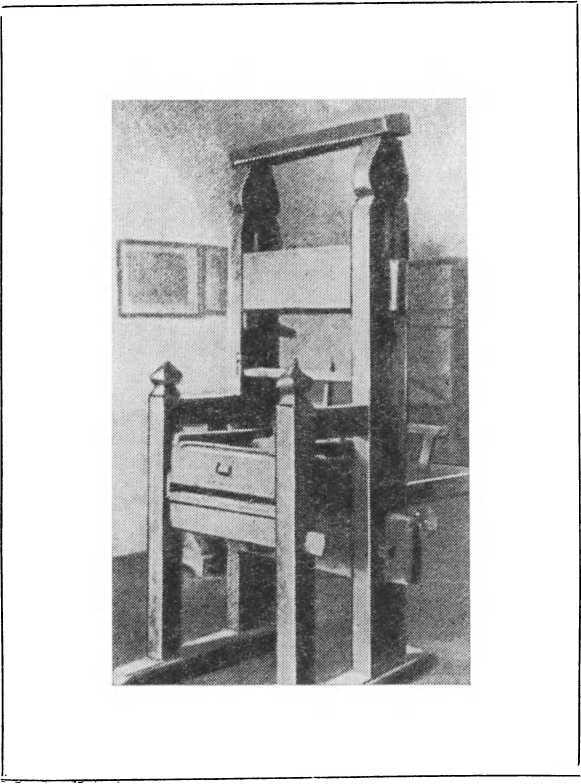

Печатный стан Ивана Федорова.

Первый экземпляр понес он тогда в Кремль, к новому митрополиту Афанасию. Тот сказался больным и велел отдать «Часовник» ближнему боярину. А через три дня боярин сам пожаловал на Печатный двор. Долго вылезал из возка, сопя, поднимался по ступенькам, а потом, грузно усевшись на скамью, расстегнул шубу. Отдышавшись, вопросил: