— Место хорошее, сытное.

Писаря, служившие в полиции, были сплошное жулье и, так как драли с просителей за всякую малость, в самом деле не знали нужды: катались на извозчиках, носили шикарные галстуки, курили сигары и пьянствовали.

У него у самого, у Симоненко, была прибыльная и очень легкая служба. Каждое утро он напяливал на себя полицейский засаленный китель и шел на базарную площадь проверять, не обманывают ли торговцы своих покупателей, не всучивают ли им несвежие овощи и тухлую рыбу? Правильные ли у торговцев весы? Не нужно ли составить протокол о мяснике Лукине, продающем червивое мясо, или о кваснике Чумакове, торгующем беспатентным вином?

Казалось бы, торговцы должны были бояться его и трепетать при его появлении. На самом же деле они приветствовали его как своего лучшего друга.

С таким светлым лицом проходил он мимо их ларьков и товаров, словно лишь затем и явился сюда, чтобы поздравить их с хорошей погодой.

С удовольствием накладывали они в большую корзину, которую несла за ним его дюжая работница Маня, и рыбу, и сало, и кульки со всевозможной крупой, и маслины, и ветчину, и орехи, и самые отборные фрукты и не требовали с нее ни копейки.

И все это оттого, что по своей „доброте“ Симоненко охотно предоставлял им возможность спускать покупателям всякую заваль и гниль. Никогда не проверял их фальшивых весов и не штрафовал за „антисанитарное состояние“ их лавок.

Это делалось явно, у всех на глазах. И все же… Как ни напрягаю я память, я не могу вспомнить ни единого случая, чтобы кто-нибудь назвал Симоненко бесчестным хапугой и взяточником. Напротив, все в один голос говорили о нем, что он неплохой человек, и все (кроме Маруси и мамы) относились к нему с уважением, завидовали ему и хвалили его. Если кому из соседок были нужны на короткое время утюги, или ступка, или сито, или кофейная мельница, они шли к Симоненко, и он никогда не отказывал им.

Любил подавать милостыню монахам и нищим.

Целовал ручки у мадам Шершеневич.

Усердно молился по праздникам в „Касперовской“ церкви сестёр милосердия (у нас за углом на Старо-Портофранковской улице).

И я хорошо помню ту круглую большую мармеладку, которую он подарил мне однажды, когда мне было лет шесть или семь. Я стоял во дворе и ревел, меня обидели какие-то мальчишки, а он вышел из своего палисадника, взял меня на руки и сунул мне в рот мармеладку. Она пахла табаком и селедкой, но мгновенно осушила мои слезы.

Полицейские в нашем городе были такие живодеры, драчуны, грубияны, что добродушный „хабарник“ Семен Симоненко казался среди них чуть не праведником.

Глава двадцатая

„Антипат“

Между тем дела мои становились все хуже.

Работы у Анаховича становилось все меньше. Малярный сезон кончился.

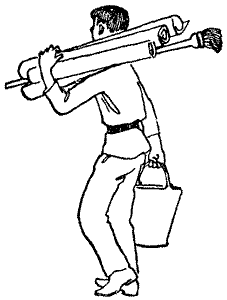

Тот же Анахович устроил меня в артель по расклейке афиш. В артели работали десятки быстроногих мальчишек, причем каждого посылали в определенный район. Мне досталась дальняя окраина. Я стал бегать по переулкам и улицам с ведром клейстера и малярною кистью, изнемогая под тяжестью разноцветных афиш, которые надлежало возможно скорее расклеить на стенах, на заборах и на специальных деревянных колонках, торчавших чуть ли не на каждом углу.

Афиши были такие:

ПРИЕХАЛ ЗНАМЕНИТЫЙ ЗВЕРИНЕЦ ЗЕВЕКЕ!

УХ, КАК ХОРОШО В БАССЕЙНЕ ИСАКОВИЧА!

КАПИТАН ДЕ ВЕТРИО!!!

ЧЕЛОВЕК СО СТАЛЬНЫМ ЖЕЛУДКОМ!

ГЛОТАЕТ РАЗБИТЫЕ БУТЫЛКИ И РЮМКИ!!!

А ТАКЖЕ ЛЯГУШЕК И ЗМЕЙ!!!

ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ

ПАНТЕЛЕЙМОН ВАНЮХИН

СО СВОИМИ ГОВОРЯЩИМИ КУКЛАМИ.

УТОЧКИН! УТОЧКИН! УТОЧКИН!!!

Эта работа оказалась мне не под силу. Её сподручнее делать вдвоём, одному и неудобно и тяжко.

Через неделю я бросил её и по рекомендации усача Симоненко стал давать уроки пожилому военному писарю, которому нужно было усвоить программу четвёртого класса гимназии, чтобы получить повышение по службе. Писарь был робкий, обходительный, скромный, но оказался большим скупердяем: так и не доплатил мне двух с половиной рублей. У него была странная фамилия: Головатюк. Попалась мне и другая работа: каждый вечер от семи до одиннадцати читать одной престарелой полковнице Евдокии Георгиевне длиннющие романы из журналов „Родина“ и „Нива“, причем после первой же страницы Евдокия Георгиевна засыпала и мирно храпела все время, покуда продолжалось мое чтение. Когда же оно подходило к концу, старуха встряхивалась и, делая вид, что не спала ни секунды, горячо восхваляла прочитанное. И платила мне серебряный полтинник.

Эту работу подыскала мне Лека Курындина через одну из своих школьных подруг. По-прежнему Лека относилась ко мне с материнской заботливостью: раздобыла для меня с полдесятка учебников, которые были нужны мне, как хлеб, а на пасху подарила мне английский словарь. А сколько холодных котлет приносила она мне в библиотеку-читальню, куда я забегал по воскресеньям после занятий с Тимошей и Муней!

— Опять почему-то мне дали котлеты. Я терпеть не могу котлет, говорила она, морща нос и делая смешную гримасу. — Скушай, пожалуйста, а то придется выбросить!

Котлеты были жесткие, сухие, с примесью едкого перца, но я съедал их с большим удовольствием — нужно же было выручить бедную Леку, и, кроме того, аппетит у меня в ту пору дошел до обжорства, должно быть потому, что в последние месяцы я рос с необычайной быстротой. Гимназическая моя куртка (из материи „маренго“) стала как-то сразу тесна и узка. К счастью, в конце лета я мог наконец сбросить с себя эту куртку и купить в магазине Ландесмана отличный шевиотовый костюм на скопленные пятнадцать рублей.

Я забыл сказать, что, еще в те времена, когда я работал на крыше, я как-то, возвращаясь домой, увидел издали Риту Вадзинскую.

Сразу меня как кипятком окатил тот восторг, который всякий раз налетал на меня, когда она возникала предо мною на улице,

Теперь она стояла с подругой у кадки мороженщика. Тот только что снял с головы эту тяжелую кадку, обмотанную белым грязноватым холстом, и стал добывать из ее глубины холодные золотистые шарики „сливочного“. Проходя мимо Риты, я от прилива любви и застенчивости сгорбился еще сильнее, чем всегда. И вдруг случилась страшная вещь: не прошел я и двух шагов, как Рита громко засмеялась и сказала мне вслед:

— Боже, какой антипат!

А её подруга проговорила насмешливо:

— Был гимназистом, а стал трубочистом!

Эти слова ошеломили меня. Я не поверил ушам. Я готов был заплакать от горя. И не только потому, что Рита оскорбила меня, а и потому, главным образом, что она оказалась такая пошлая, дрянная девчонка!

„Антипат“! Существует ли на свете более безобразное, более вульгарное слово! И эту-то кривляку я принял за Аннабель Ли! Ей я посвятил мою „Гимназиаду“!

Впрочем, не успел я повернуть на свою улицу, как мое горе уже совершенно рассеялось и сменилось необузданной радостью.

Словно я освободился от каких-то сетей, опутывавших меня по рукам и ногам.

Особенно же я был рад потому, что теперь наконец-то мне открылась возможность влюбиться в милую Леку Курындину, которая, я уверен, никогда, ни при каких обстоятельствах не могла ввести в свою речь такое мерзкое слово, как „антипат“!