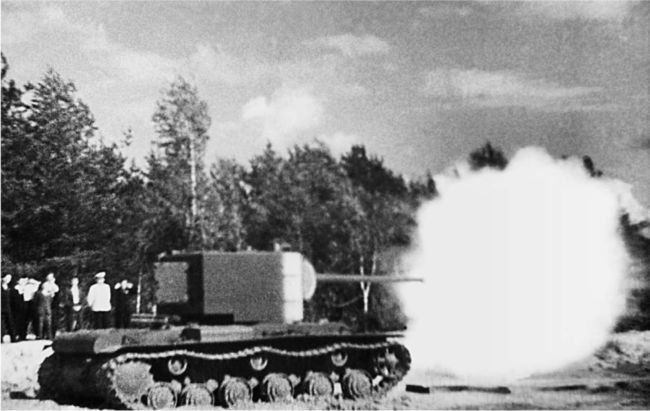

Испытания 107-мм пушки ЗиС-6 в танке КВ-2. Лето 1941 года. Обратите внимание какой большой вылет за габариты машины имеет ствол артсистемы (ЦАМО).

К середине июля 1941 года материалы по КВ-3, заготовки, а также корпус с катками (но без двигателя) перевезли в Челябинск. Чуть позже сюда же доставили и штампованные башни с Ижорского завода. Однако к этому времени стало окончательно ясно, что для продолжения работ по КВ-3 нет ни времени, ни возможностей — при тяжелейшей ситуации на фронте об освоении новой машины, существовавшей в отдельных узлах, агрегатах и чертежах, не могло идти речи. Поэтому к началу августа работы по КВ-3 на Челябинском тракторном заводе приостановили. Все силы были брошены на увеличения выпуска танков КВ-1.

Что касается 107-мм пушки ЗиС-6, то весной 1941 года завод № 92 изготовил два образца артсистемы. Один 25 мая 1941 года направили на Кировский завод, а второй смонтировали в танк КВ-2 (полученный еще в январе), и в мае 1941 года провели заводские испытания в районе Горького в объеме 585 выстрелов.

Впоследствии предполагалось провести полигонные испытания ЗиС-6 в танке КВ-3, но изготовление последнего задерживалось. Поэтому заместитель наркома обороны Маршал Советского Союза Кулик распорядился провести полигонные испытания ЗиС-6, смонтированной в КВ-2 «с последующим доиспытанием в КВ-3». После замены трубы ствола и устранения мелких дефектов, орудие поступило на артиллерийский научно-испытательный орудийный полигон, где с 25 июня по 5 июля 1941 года специальная комиссия провела его испытание в объеме 618 выстрелов (390 лафетопробным, 104 бронебойным и 124 осколочно-фугасным снарядами).

При стрельбе бронебойными снарядами была получена бронепробиваемость 120 мм на дистанции 1600 м (лист брони был установлен под углом 30 градусов к вертикали). Также отмечалось, что действие снаряда «по 100 и 75 мм броне под углом 30 градусов от нормали в полном снаряжении с дистанции 1000 метров также удовлетворительно (два полных разрыва за броней на расстоянии 2 и 2,2 м)».

Вместе с тем, отмечалось, что живучесть трубы ствола недостаточна (ее определили в 350–400 выстрелов), после этого происходило резкое изменение канала ствола — износ, разгар, «размыв» металла — что приводило к падению баллистических свойств орудия. В своем заключении комиссия, проводившая полигонные испытания ЗиС-6, записала следующее:

«107-мм танковая пушка показала на испытании недостаточную прочность некоторых деталей затвора, полуавтоматики, досылателя и недостаточную живучесть трубы. Систему необходимо доработать и подвергнуть дополнительному испытанию. После устранения отмеченных недостатков, перечисленных в отчете, и проверке их, система может быть рекомендована для производства».

Испытания стрельбой 107-мм пушки ЗиС-6, установленной в танк КВ-2, на полигоне завода № 92. Лето 1941 года (кадр кинохроники).

В течение следующих двух месяцев завод № 92 устранил все отмеченные комиссией недостатки в опытном образце артсимстемы. 16 сентября 1941 года начальник управления вооружения наземной артиллерии ГАУ РККА полковник Сорокин сообщил в ГАБТУ КА: «…Доработка 107-мм танковой пушки ЗиС-6 заводом № 92 закончена, и завод готов предъявить ее для повторных полигонных испытаний.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства, завод № 92 запустил в производство серию указанных пушек. Прошу сообщить срок подачи опытного образца танка КВ-3 для установки в нем пушки ЗиС-6 и проведения повторных полигонных испытаний последней, а также перспективы производства танков КВ-3».

Но в сентябре 1941 года Челябинскому заводу было уже не до КВ-3.

Кстати с историей ЗиС-6 связан любопытный момент. В своей книги «Оружие Победы» В.И. Грабин довольно много и подробно пишет о проектировании этой артсистемы. Из его воспоминаний мы можем узнать следующее:

«В начале июня состоялся партийно-хозяйственный актив ОГК, обсудивший ход работ по освоению ЗИС-6 в валовом производстве. В подавляющем большинстве заводские подразделения справились со своими заданиями по ЗИС-6 в срок <…>.

Задание ЦК и СНК было выполнено. Через 77 дней после начала проектирования завод стал выпускать пушки валового производства — надежные, простые в изготовлении, дешевые.

Не годы, а десятки дней на создание орудия и освоение его — что ж, это были сроки, приемлемые и для военного времени. Производство ЗИС-6 расширялось, а между тем танка, для которого ее предназначали, все не было. Кировский завод и к началу войны не поставил нового танка. Не берусь судить о причинах, по которым танкостроители не выполнили постановления ЦК и CНК.

Отсутствие танка заставило нас вначале приостановить выпуск ЗИС-6, а затем и вовсе снять пушку с производства.

Даже сегодня писать об этом горько и больно: в те дни, когда на фронт забирали орудия из музеев, все, что могло стрелять, около 800 современных мощных танковых пушек были отправлены на переплавку в мартен. Такова была цена «ведомственных неувязок».

Однако в вопросе о пушке ЗиС-6 воспоминания ее главного конструктора не соответствуют действительности. Не будем выяснять, по каким причинам В. Грабин привел неверные сведения — может что-то забыл, или с чем-то перепутал. Но организация валового выпуска 107-мм пушек ЗиС-6 не подтверждается, ни сведениями наркомата вооружения, ни отчетами ГАБТУ, ни документами ГАУ. Более того, в отчете о работах завода № 92 за 1941 год (кстати, подписанным в том числе и В. Грабиным) по поводу 107-мм танковой пушки сказано следующее:

«В июле-августе 1941 года было изготовлено пять серийных орудий ЗиС-6, после чего их производство было прекращено из-за неготовности тяжелого танка».

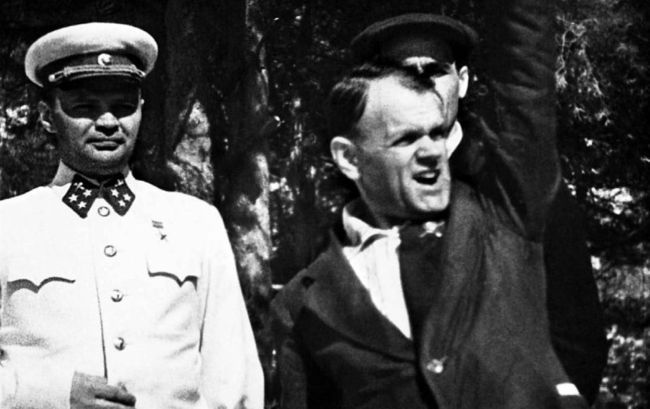

Главный конструктор завода № 92 генерал-лейтенант В. Г. Грабин (слева) на испытаниях 107-мм пушки ЗиС-6, установленной в танке КВ-2. Лето 1941 года (кадр кинохроники).

Кстати, осенью 1941 года конструкторское бюро завода № 92 разработало усовершенствованный вариант 107-мм танковой пушки, получившей индекс ЗиС-6А. Но из-за отсутствия базы для ее установки дальнейшие работы прекратили.

Что касается танка КВ-3, то в январе 1942 года была предпринята попытка реанимировать этот проект. Заместитель начальника бронетанкового управления ГАБТУ КА военинженер 1-го ранга Алымов в справке, направленной на имя Ж. Котина (в то время он занимал пост заместителя наркома танковой промышленности) писал:

«При составлении плана опытных работ на 1942 год прошу Вас включить следующие ориентировочные работы БТУ ГАБТУ КА: Танк КВ-3 — переходящий с 1941 года — окончание, изготовление опытного образца на Кировском заводе к 1 мая 1942 года».

Однако инициатива военных не нашла поддержки у представителей промышленности, и танк КВ-3 «умер» окончательно, так и не успев родиться.

А вот судьба его предшественников Т-150 и Т-220 сложилась по — другому. После появления приказа о переводе работ по «объекту 223» в Челябинск, основные силы СКБ-2 были брошены на организацию увеличения выпуска серийных КВ. Для этого в конструкцию танка вносилось значительное количество изменений, которые должны были не только повысить его боевые качества, но и упростить и удешевить производство. Поэтому все работы по испытаниям Т-150 и Т-220 прекратили. Возможно, что «сто пятидесятый» использовался для подготовки механиков-водителей в учебном батальоне, организованной на Кировском заводе после начала войны. Но точной информации об этом нет.

Но достоверно известно одно — все три машины — Т-150, Т-220-1 и Т-220-2 («объект 221») из Ленинграда не эвакуировались. Однако в сентябре 1941 года ситуация сильно ухудшилась. Из-за артиллерийских обстрелов производство бронекорпусов и башен для КВ с Ижорского завода перевели на завод № 371 имени И.В. Сталина (на Выборгской стороне города). В октябре прекратил выпуск танков и Кировский завод. В извещении об отправке продукции с Кировского завода за этот месяц, после перечная отгруженных приемщику КВ, военпред ГАБТУ КА военинженер 2-го ранга М. Бубякин записал: «На этом списке серийный выпуск КВ на з-де прекращен». Это было 19 октября 1941 года.