– Где я?

– В избе, у доброго человека, – отвечал нищий.

– Кто говорит со мною?

– Это я, Федорыч: Митя.

– Где мои слуги?

– Твои слуги!.. Бедняжка!.. Ты всех их отпустил на волю, Федорыч!

– Где дочь моя?

– Как?.. так и она, сердечная, была с тобою?.. Голубушка моя!.. Ну, Федорыч, пришла беда – растворяй ворота!

– Ах! я начинаю вспоминать… убийцы!.. кровь!.. Так… они умертвили ее!.. злодеи! А я жив еще!.. Зачем!.. для чего?

– Как зачем, Федорыч?.. Подумай-ка хорошенько. Ведь благочестивую дочь твою врасплох бы не застали: она всегда, как чистая голубица, готова была принять жениха своего. А что б ты стал делать, горемычный, если бы господь не умилосердился над тобою и не дал тебе времени принарядиться да раззнакомиться с твоими приятелями? Оглянись-ка, Федорыч! посмотри, сколько их стоит за тобою! и гордость, и злость, и неправда, и убийство, и всякое нечестие… Эй, Федорыч! не губи себя, голубчик! отрекись от этих друзей, не бери их с собою! Ведь двери-то на небеса небольшие – с такой оравой туда не пролезешь!

Бледные щеки Шалонского вспыхнули; казалось, все силы его возвратились: он приподнялся до половины и, устремив дикий взор на Митю, сказал твердым голосом:

– О чем ты говоришь, юродивый? чего ты от меня хочешь?.. Покаяния?.. Нет!.. поздно!.. Если все правда, чему я верил в ребячестве, то приговор мой давно уже произнесен!

– И, Федорыч, Федорыч! Кто это тебе сказал?

– Да, если из двух дорог я выбрал одну и шел по ней всю жизнь мою, то могу ли перед смертью возвратиться опять на перепутье?

– Можешь ли? – перервал Митя, и глаза его заблистали необыкновенным огнем, и кроткое величие праведника изобразилось на челе его, выражавшем до того одно простодушие и смирение. – Можешь ли? – повторил он вдохновенным голосом. – Ничтожное, бренное создание! Тебе ли полагать пределы милосердию божию? Тебе ли измерять неизмеримую любовь творца к его созданию?.. Так! с юности твоей преданный лукавству и нечестию, упитанный неповинной кровию, ты шел путем беззакония, дела твои вопиют на небеса; но хуже ли ты разбойника, который, умирая, сказал: «Помяни мя, господи! егда приидеши во царствии твоем!» И едва слова сии излетели из уст убийцы – и уже имя его было начертано на небеси! Едва, омытая кровию спасителя, душа его воспарила в горние селения – и уже навстречу ей спешил сам искупитель! О боярин! возведи скорбящий взор к отцу нашему, пожелай только быть вместе с ним, и он уже с тобою, и он уже в душе твоей!..

Как истомленный жаждою в знойный день усталый путник глотает с жадностию каждую каплю пролившего на главу его благотворного дождя, так слушал умирающий исполненные христианской любви слова своего утешителя. Закоснелое в преступлениях сердце боярина Кручины забилось раскаянием; с каждым новым словом юродивого изменялся вид его, и, наконец, на бледном, полумертвом лице изобразилась последняя ужасная борьба порока, ожесточения и сильных страстей – с душою, проникнутою первым лучом небесной благодати.

– Как! – сказал он после продолжительного молчания, – ты, которого я выгнал с позором из дома своего… над кем ругался, кого осыпал проклятиями… кто должен меня ненавидеть… желать моей вечной погибели…

– Твоей погибели!.. Ах! ты не знаешь… ты не вкусил еще всей сладости любви христианской, боярин… Твоей погибели!.. Пусть господь возьмет остаток дней моих за одно мгновение твоего душевного покаяния! Но что я говорю… бессмысленный! Нужна ли эта ничтожная жертва, дабы подвигнуть к милосердию того, кто есть беспредельная любовь… которая наполняет уже твою душу, боярин?.. Так я вижу благодать всевышнего в твоих потухающих взорах!.. Ты плачешь?.. Плачь, боярин, плачь! Эти слезы… о! приветствуй сих посланников небесных!..

Кто может описать чувство умирающего грешника, когда перст божий коснулся души его? Он видел всю мерзость прошедших дел своих, возгнушался самим собою, ненавидел себя; но не отчаяние, а надежда и любовь наполняли его душу.

– Милосердный боже! – воскликнул он, проливая источники слез, – для чего я не могу продлить моей позорной жизни?.. Для чего в болезнях, страданиях, покрытый язвами, от всех отверженный, всеми презираемый, я не могу изгладить продолжительным покаянием хотя сотую часть моих тяжких беззаконий!..

– Их нет уже, боярин! – сказал с восторгом Митя. – Твои слезы смыли их… первые слезы кающегося грешника… О! какое веселие, какое торжество готовится на небесах, когда я, окаянный, недостойный грешник, скрывающий гордость и тщету даже под сим бедным рубищем, не нахожу слов для изъяснения моей радости!

Ослабевши от сильного душевного потрясения, боярин Кручина опустился на свое ложе; предвестница близкой смерти, лихорадочная дрожь пробежала по всем его членам…

– Митя, Митя! – сказал он прерывающимся голосом, – конец мой близок… я изнемогаю!.. Если дочь моя не погибла, сыщи ее… отнеси ей мое грешное благословение… Я чувствую, светильник жизни моей угасает… Ах, если б я мог как православный, умереть смертью христианина!.. Если б господь сподобил меня… Нет, нет!.. Достоин ли убийца и злодей прикоснуться нечистыми устами… О, ангел-утешитель мой! Митя!.. молись о кающемся грешнике!

Вдруг кто-то постучался у окна.

– Кто тут? – спросил Митя.

– Священник из села Никольского, – отвечал незнакомый голос.

– Священник! – вскричал юродивый.

– Да, добрый человек! Я еду с требою к умирающему, да заплутался; не выведешь ли меня на большую дорогу?

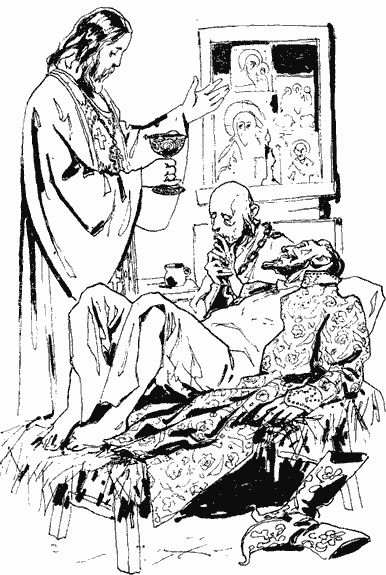

– Слышишь ли, Тимофей Федорович? Сомневайся еще в милосердии божием! Войди, батюшка, здесь также есть умирающий.

– Митя! – вскричал Кручина, – приподыми меня! пособи мне встать… Нет!.. оставь меня… я чувствую в себе довольно силы…

Боярин приподнялся, лицо его покрылось живым румянцем, его жадные взоры, устремленные на дверь хижины, горели нетерпением… Священник вошел, и чрез несколько минут на оживившемся лице примиренного с небесами изобразилось кроткое веселие и спокойствие праведника: господь допустил его произнести молитву: «Днесь, сыне божий, причастника мя приими!»

Он соединился с своим искупителем; и когда глаза его закрылись навеки, Митя, почтив прах его последним целованием, сказал тихим голосом:

– Прости, Тимофей Федорович! веселись в горних селениях, избранный для прославления неизреченного милосердия божия! Ты жил как злодей и кончил жизнь как праведник… Блаженна часть твоя: над тобой совершилась великая тайна искупления!..

VIII

В первый день решительной битвы русских с гетманом Хоткевичем, то есть 22 августа 1612 года, около полудня, в бывшей Стрелецкой слободе, где ныне Замоскворечье, близ самого Крымского брода, стояли дружины князя Трубецкого, составленные по большей части из буйных казаков, пришедших к Москве не для защиты отечества, но для грабежа и добычи (15). С первого взгляда на эти разбросанные без всякого порядка по берегу Москвы-реки толпы пеших и конных ратников можно было догадаться, что дух мятежа и своевольства царствовал в рядах сего необузданного и едва знающего подчиненность войска. Во многих местах раздавались песни и громкие восклицания; и даже шагах в двадцати от ставки главного своего воеводы, князя Трубецкого, человек пятьдесят казаков, расположась покойно вокруг пылающего костра и попивая вкруговую, шумели и кричали во все горло, – осыпая ругательствами нижегородское ополчение, пришедшее с князем Пожарским. При появлении старшин никто не трогался с места: ни один казак не приподымал своей шапки, и даже нередко грубые насмешки и обидные прозвания раздавались вслед за проходящими начальниками, которых равнодушие доказывало, что они давно уже привыкли к такому своевольству. В некотором расстоянии от этого войска стояли особо человек пятьсот всадников, в числе которых заметны были также казаки; но порядок и тишина, ими наблюдаемая, и приметное уважение к старшинам, которые находились при своих местах в беспрестанной готовности к сражению, – все удостоверяло, что этот небольшой отряд не принадлежал к войску князя Трубецкого. Впереди, на небольшом земляном возвышении, с которого можно было следовать взором за изгибами Москвы-реки, обтекающей Воробьевы горы, стоял начальник этой отдельной дружины. Казалось, все внимание его было обращено к стороне Ново-Девичьего монастыря, вокруг которого и по всему пространству Лужников рассыпаны были палатки и шатры многочисленной рати польской. Шагах в десяти позади его разговаривали вполголоса давнишние знакомцы наши: Кирша и Алексей. Первый смотрел также с большим вниманием в ту строну, где расположено было неприятельское войско.