Як-30 после реставрации

Новый экспонат музея — учебно-боевой самолет Як-130

«Хлам» же, порой, оказывается совсем не хламом. МиГ-15бис-ИШ стоял под открытом небом десятилетия. В этом году самолет поставили на реставрацию. При осмотре МиГ оказался в таком состоянии, что удалось запустить (с первой попытки!) двигатель. В перспективе не исключается организация газовочной площадки, где будут демонстрировать запуски двигателей различных самолетов. Как ни крути, но авиация без рева турбин и запаха керосина — не совсем авиация. Увы, но возможность организации при музее небольшого аэродрома, подобно тому, что есть в Кракове, утрачена безвовзратно. В России свое принято ругать, вот и музей ВВС ругают часто и порой несправедливо. На фоне других авиационных музеев мира Монино отнюдь не самый плохой, но главное — за последнее десятилетие музей изменился почти до неузнавемости. Это действительно музей, а не авиационное кладбище. Честно говоря, даже удивительно. Сколько лет говорили и писали о Национальном музее авиации на Ходынке. Проекты рисовали, даже деньги собирали. Результат: на Ходынке будет не то музей истории метрополитена, не то Центр современного искусства. Нужное, наверное, дело, но почему на ГЛАВНОМ аэродроме России? Монино все эти годы оставалось в тени, однако, как легко увидеть в натуре, изменения в лучшую сторону налицо. Свое 55-летие музей встречает достойно, но работы, все равно — непочатый край.

Самолету Ли-2 — 75 лет

75 лет тому назад, к 7 ноября 1938 г. на заводе № 84 в подмосковных Химках был собран (пока еще из американских деталей) первый в СССР самолет Дуглас DC-3. Согласно лицензии, купленной Советским Союзом в США летом 1936 г., машины этого типа должны были серийно выпускаться в нашей стране для нужд Гражданского Воздушного Флота.

Серийные самолеты, получившие обозначение ПС-84 (пассажирский самолет 84-го завода) начали эксплуатироваться в ГВФ с сентября 1940 г. Эти машины изготавливались уже из отечественных материалов по документации, переведенной в метрическую систему, и оснащались советскими двигателями М-62 (АШ-62). В общей сложности на ПС-84 имелось порядка 1300 конструктивных отличий от исходного “Дугласа». Голландцы и японцы, также закупившие лицензии на производство DC-3, производили лишь сборку самолетов из агрегатов, поставляемых из США.

С началом Великой Отечественной войны производство самолетов было переведено в Ташкент, где было налажен массовый выпуск этих крылатых машин, столь востребованных на фронте.

Осенью 1942 г. самолет получил обозначение Ли-2 в честь организатора его производства — главного инженера завода Лисунова Бориса Павловича.

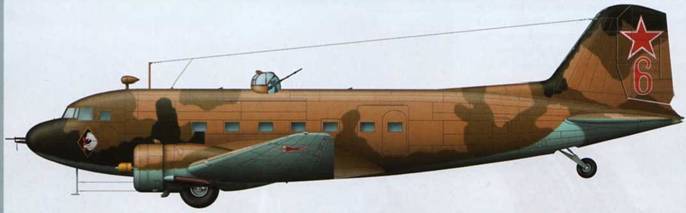

В годы войны Ли-2 использовались не только как транспортные самолеты, но и как дальние ночные бомбардировщики в составе АДД. На внешней подвеске самолеты могли нести до 2 т бомб.

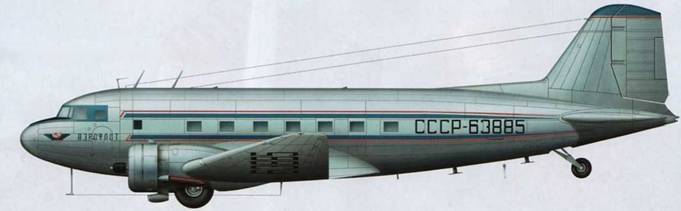

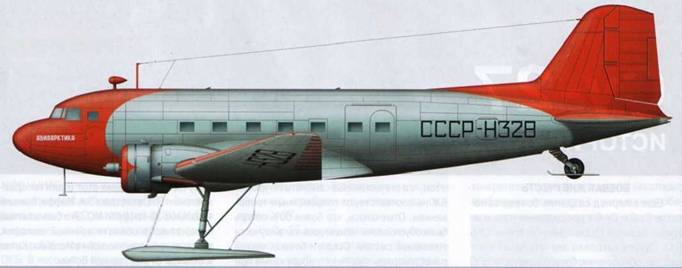

После войны самолеты этого типа работали на пассажирских авиалиниях до октября 1973 года. В Полярной авиации Ли-2 трудились до 1980 г.

Серийный выпуск продолжался с 1939 по 1954 г. Всего было построено 4937 самолетов.

Единственный летающий сегодня самолет Ли-2 сохранен в летном состоянии благодаря энтузиастам из венгерской организации — Золотые времена». Самолет несет окраску авиакомпании «Малев», в которой он эксплуатировался в 1950- 1960-е гг. и иногда совершает турне по разным странам.

Прототип самолета, имевший обозначение DC-1, был построен в одном экземпляре и совершил первый полет 80 лет тому назад, 1 июля 1933 г.

Ли-2 в годы Великой Отечественной войны

Послевоенный пассажирский самолет Ли-2

Ли-2 полярной авиации

Ли-2 в музее ВВС в Монино

Фото М. Никольского.

На заставке — фото А. Гэльца

Су-27 история создания

Фото и Стадника

Еще в период создания боевых самолетов Су-2 и Су-6 в предвоенные годы и во время Великой Отечественной войны ОКБ П.О. Сухого накопило значительный опыт работ по обеспечению боевой живучести (БЖ) самолетов от огня противника. К сожалению, в послевоенный период, во время становления реактивной авиации, культура и навыки разработки средств БЖ в значительной степени были утрачены.

Новым импульсом для работ в этом направлении явились локальные конфликты 1960-1970-х г.г.: война во Вьетнаме 1965–1972 гг. и арабо-израильские войны 1967–1973 гг.

И если во вьетнамской войне самолеты Сухого участия не принимали, то в Ближневосточных войнах с арабской стороны непосредственное участие в боевых действиях принимали уже и самолеты ОКБ Сухого — истребители-бомбардировщики Су-7БМК.

Анализ причин боевых потерь авиации со стороны арабов привел к печальным выводам о том, что отечественные самолеты по уровню БЖ не соответствуют современным требованиям. Отмечалось, что более 60 % потерь были обусловлены низким уровнем живучести топливных систем. Осколки боевых частей ракет, снаряды пушечного вооружения при попадании в топливные баки вызывали пожар на борту самолета или вообще взрыв паров топлива. Наиболее опасным фактором являлся взрыв паров топлива, поскольку он приводил к мгновенной потере самолета и экипажа.

Итогом такой оценки со стороны ВВС и МАП стал Приказ МАП от 25 августа 1970 г., вменявший в обязанность руководителям всех ОКБ требование по обеспечению практического решения вопросов боевой живучести ЛА и всех ихжизненно-важныхсистем. Интересно отметить, что П.О. Сухой сумел вовремя оценить важность и актуальность этой проблемы. Самостоятельно, еще до выхода в свет этого приказа, в январе 1970 г., он принял решение об организации в ОКБ специализированного подразделения, предназначенного для работ в этом направлении — отдела № 14 (боевой живучести). Возглавил этот отдел генерал- лейтенант ИТС в отставке З.А. Иоффе, бывший начальник 30-го ЦНИИ МО. Это был опытный специалист в области военной авиации, участник гражданских войн в Испании, Китае и Великой Отечественной Войны.

В работе отдела постепенно выделилось несколько основных направлений. К примеру, вопросами защиты экипажа занимался П.К. Лырщиков. Эта проблема рассматривалась комплексно, с определением опасных ракурсов и зон поражения, созданием рациональной системы бронирования с учетом возможной защиты летчика при помощи экранирования агрегатами и системами самолета.

Боевой живучестью силовой установки занимались В.А. Соколов и П.К. Платов. Наибольшее внимание при этом уделялось взрывобезопасности топливных баков при поражении снарядами и осколками боевых частей ракет. В течение пяти последующих лет сотрудниками отдела № 14 совместно с работниками отдела № 9 И.В. Емельяновым и А.А. Крыловым, при участии лаборатории