Работа с компьютером

Обратитесь к электронному приложению. Изучите материал и выполните задания.

Методы генетики человека. Человек является особенным объектом генетических исследований. К нему неприменим основной метод генетики – гибридологический. Малочисленное, а порой единичное потомство затрудняет применение статистических методов в пределах одной семьи. Большая продолжительность жизни, сопоставимая с жизнью самого исследователя, и поздние сроки наступления половой зрелости тоже являются ограничивающими факторами для использования классических генетических методов.

В связи с этим в настоящее время для изучения генетических особенностей человека используют специальные методы. Существует четыре основных метода генетики человека: цитогенетический, близнецовый, генеалогический и популяционно-статистический. Наряду с ними используют и другие методы, основанные в первую очередь на современных достижениях биохимии и молекулярной биологии.

Биохимический метод позволяет изучать наследственные заболевания, обусловленные генными мутациями.

Дерматоглифический метод – изучение кожных узоров пальцев и ладоней для диагностики некоторых аномалий (результат множественного действия генов).

Иммунологический метод позволяет изучать гены, отвечающие за развитие патологий иммунной системы.

Клинический метод основан на изучении нарушения различных параметров жизнедеятельности человека.

Рассмотрим более подробно основные методы генетики человека.

Цитогенетический метод. Изучение строения и функций хромосом привело к выделению самостоятельного раздела биологической науки – цитогенетики. Началом развития цитогенетики человека можно считать 50–60-е гг. XX в., когда впервые удалось получить убедительные изображения всех хромосом человека и правильно определить их диплоидное число.

Цитогенетический метод позволяет изучать кариотип человека в норме и при различных патологиях. Кроме того, этот метод позволяет определять наличие или отсутствие полового хроматина.

Изучение кариотипа. Для изучения кариотипа используют только делящиеся клетки на стадии метафазы. Именно на этой стадии хромосомы максимально спирализованы и могут быть исследованы с помощью оптического микроскопа. Для проведения исследования можно взять пробу ткани, клетки которой находятся в состоянии деления (красный костный мозг, ростовая зона эпителия). Такое исследование является прямым. Однако можно проводить исследования и на образцах ткани, не находящейся в стадии митотического деления. В этом случае необходимо предварительно обработать ткань для стимуляции митоза. Такое исследование называют непрямым. Для непрямого исследования кариотипа обычно используют форменные элементы крови – лейкоциты. Клетки помещают в питательный физиологический раствор и стимулируют их деление. Когда клетки вступают в стадию метафазы, деление останавливают, добавляя колхицин – вещество, разрушающее веретено деления. Хромосомы окрашивают, фотографируют и сравнивают полученный кариотип с эталонным кариотипом. Таким способом можно обнаружить хромосомные и геномные мутации. А использование специального дифференциального окрашивания позволяет определить мутацию с точностью до гена.

Определение полового хроматина. Шведским исследователем Барром было обнаружено, что в ядрах соматических неделящихся клеток у самок высших животных внутри ядра около мембраны присутствует окрашенное тельце (подобной структуры в клетках самцов нет). Учёный предложил назвать эту структуру половым хроматином. Позже эту структуру стали называть тельцем Барра. Выяснилось, что половой хроматин – это суперспирализованный участок одной из Х-хромосом. За счёт наличия двух Х – хромосом женский организм содержит больше генетической информации. Для выравнивания числа генов у мужских и женских особей участок в одной Х – хромосоме суперспирализуется. Таким образом, в норме в ядре клеток женского организма находится одно тельце Барра, а в клетках мужского – ни одного. По числу телец Барра можно определить число Х – хромосом в генотипе: число Х – хромосом равно числу телец Барра плюс один. Этот метод используют для выявления или подтверждения геномных мутаций, связанных с изменением числа половых хромосом, – синдрома Клайнфельтера, трисомии по Х – хромосоме, синдрома Шерешевского-Тернера.

Близнецовый метод. Близнецовый метод позволяет изучить закономерности наследования признака, установить, обусловлено ли фенотипическое проявление признака действием только генотипа или признак развивается под влиянием факторов внешней среды.

Метод основан на сравнении двух типов близнецов. Однояйцевые, или монозиготные, близнецы, как показывает само название, развиваются из одной оплодотворённой яйцеклетки (зиготы). На ранней стадии дробления возможно отделение делящихся клеток друг от друга и разделение зародыша на две части, каждая из которых начинает развиваться самостоятельно, как отдельный организм. Разнояйцевые, или дизиготные, близнецы образуются при оплодотворении двух (и более) яйцеклеток и с самого начала развития представляют собой разные организмы.

С генетической точки зрения монозиготные близнецы полностью идентичны, у них 100 % генов одинаковые. Поэтому различия между монозиготными близнецами можно отнести только на счёт средовых влияний. Дизиготные близнецы так же близки, как обычные дети одних и тех же родителей (общими являются приблизительно 50 % генов). В отличие от монозиготных близнецов, дизиготные близнецы могут быть разнополыми. Оценивая внутрипарное сходство монозиготных и дизиготных близнецов, можно сделать вывод о том, что в первую очередь влияет на развитие конкретного признака – среда или генотип.

Существенно дополнить классический вариант близнецового метода позволяют данные по разлучённым монозиготным близнецам, которые воспитывались в разных семьях. Это даёт возможность оценить воздействие разных сред на одинаковые генотипы и тем самым сделать вывод о том, что определяет развитие конкретного признака: среда или генотип изучаемого человека.

Генеалогический метод. Генеалогический метод (метод родословных) позволяет определить характер наследования признака и прогнозировать появление признака (как нормального, так и патологического) в следующем поколении.

Метод состоит из двух последовательных этапов: составление родословной с её графическим изображением (генеалогического дерева) и анализ полученных данных.

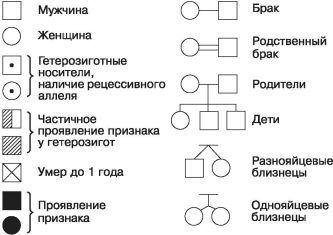

Составление родословной. Сбор сведений о семье начинается с пробанда – индивида, чья родословная составляется. Детей одной родительской пары (братьев и сестёр) называют сибсами. Чем больше поколений вовлекается в родословную, тем она, как правило, точнее. Для графического отображения родословной используют общепринятые стандартные символы (рис. 101). Поколения обозначают римскими цифрами. Последнее (самое старшее) поколение обозначают как поколение I. Арабскими цифрами нумеруют родственников одного поколения (весь ряд). Братья и сёстры располагаются в порядке рождения (от старших к младшим), таким образом, каждый член родословной имеет свой шифр. Все индивиды одного поколения должны располагаться строго в один ряд.

Генеалогический анализ родословной. Первая задача при анализе родословной – установление наследственного характера заболевания. Если в родословной один и тот же признак (болезнь) встречается несколько раз, то можно думать о его наследственной природе. Однако следует исключить возможность фенокопии (заболевание как будто бы передаётся, в то время как его причиной является некий постоянно действующий средовой фактор).

Рис. 101. Стандартные символы, принятые для составления родословных