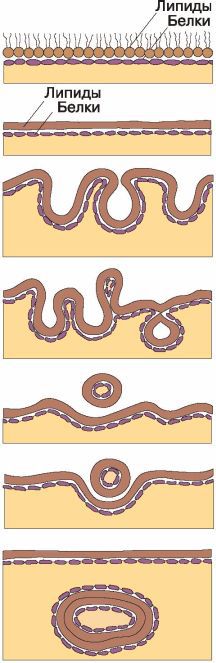

Рис. 51. Формирование мембранных структур (по А. И. Опарину)

Первые организмы. Первые живые организмы были анаэробными гетеротрофами, не имели внутриклеточных структур и были похожи по строению на современных прокариотов. Они получали пищу и энергию из органических веществ абиогенного происхождения. Но за время химической эволюции, которая длилась 0,5–1,0 млрд лет, условия на Земле изменились. Запасы органических веществ, которые синтезировались на ранних этапах эволюции, постепенно истощались, и между первичными гетеротрофами возникала жёсткая конкуренция, которая ускорила появление автотрофов.

Самые первые автотрофы были способны к фотосинтезу, т. е. использовали в качестве источника энергии солнечную радиацию, но кислород при этом не образовывали. Лишь позднее появились цианобактерии, способные к фотосинтезу с выделением кислорода. Накопление кислорода в атмосфере привело к образованию озонового слоя, который защитил первичные организмы от ультрафиолетового излучения, но при этом прекратился абиогенный синтез органических веществ. Наличие кислорода привело к образованию аэробных организмов, которые сегодня составляют большинство среди живых организмов.

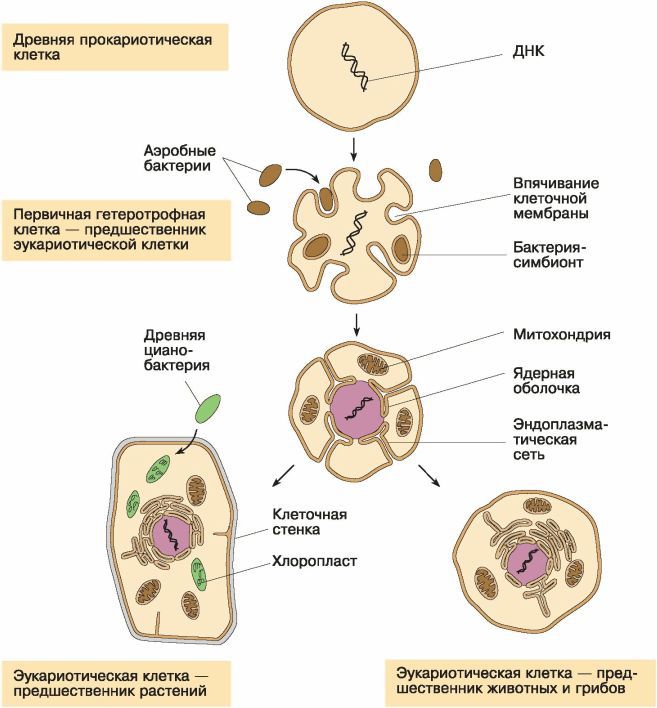

Параллельно с совершенствованием обменных процессов происходило усложнение внутреннего строения организмов: образовывались ядро, рибосомы, мембранные органоиды, т. е. возникали эукариотические клетки (рис. 52). Некоторые первичные гетеротрофы вступали в симбиотические отношения с аэробными бактериями. Захватив их, гетеротрофы начинали использовать их в качестве энергетических станций. Так возникли современные митохондрии. Эти симбионты дали начало животным и грибам. Другие гетеротрофы захватывали не только аэробных гетеротрофов, но и первичных фотосинтетиков – цианобактерий, которые вступали в симбиоз, образуя нынешние хлоропласты. Так появились предшественники растений.

Рис. 52. Возможный путь образования эукариотических организмов

В настоящее время живые организмы возникают только в результате размножения. Самозарождение жизни в современных условиях невозможно по нескольким причинам. Во-первых, в условиях кислородной атмосферы Земли органические соединения быстро разрушаются, поэтому не могут накопиться и усовершенствоваться. А во-вторых, в настоящее время существует огромное количество гетеротрофных организмов, которые используют любое скопление органических веществ для своего питания.

Вопросы для повторения и задания

1. Какие космические факторы на ранних этапах развития Земли явились предпосылками для возникновения органических соединений?

2. Назовите основные стадии возникновения жизни согласно теории биопоэза.

3. Как образовывались, какими свойствами обладали и в каком направлении эволюционировали коацерваты?

4. Расскажите, как возникли пробионты.

5. Опишите, как могло происходить усложнение внутреннего строения первых гетеротрофов.

6. Почему невозможно самозарождение жизни в современных условиях?

Подумайте! Выполните!

1. Объясните, почему в настоящее время на нашей планете невозможно зарождение жизни из веществ неорганической природы.

2. Как вы считаете, почему именно море стало первичной средой развития жизни?

3. Примите участие в дискуссии «Возникновение жизни на Земле». Выскажите свою точку зрения по этому вопросу.

Работа с компьютером

Обратитесь к электронному приложению. Изучите материал и выполните задания.

Эукариоты, эубактерии и архебактерии. Сравнивая последовательности нуклеотидов в рибосомных РНК (рРНК), учёные пришли к выводу, что все живые организмы нашей планеты можно разделить на три группы: эукариоты, эубактерии и архебактерии. Две последние группы – прокариотические организмы. В 1990 г. Карл Вёзе – американский исследователь, построивший на основании рРНК филогенетическое древо всех живых организмов, предложил для этих трёх групп термин «домены».

Поскольку генетический код у организмов всех трёх доменов один и тот же, была выдвинута гипотеза, что они имеют общего предка. Этого гипотетического предка назвали «прогенот», т. е. прародитель. Предполагают, что эубактерии и архебактерии могли произойти от прогенота, а современный тип эукариотической клетки, по-видимому, возник в результате симбиоза древнего эукариота с эубактериями.

16. Развитие жизни на Земле

Вспомните!

Что изучает наука палеонтология?

Какие эры и периоды в истории Земли вам известны?

Около 3,5 млрд лет назад на Земле наступила эпоха биологической эволюции, которая продолжается и сейчас. Менялся облик Земли: разрывая единые массивы суши, дрейфовали континенты, вырастали горные цепи, из морских глубин поднимались острова, длинными языками ползли с севера и с юга ледники. Возникали и исчезали многие виды. Чья-то история была скоротечна, а кто-то сохранялся практически в неизменном виде на протяжении миллионов лет. По самым скромным оценкам, сейчас на нашей планете обитает несколько миллионов видов живых организмов, а за всю долгую историю Земля видела примерно в 100 раз больше видов живых существ.

В конце XVIII в. возникла палеонтология – наука, изучающая историю живых организмов по их ископаемым остаткам и следам жизнедеятельности. Чем глубже расположен слой осадочных пород с окаменелостями, следами или отпечатками, пыльцой или спорами, тем древнее эти ископаемые организмы. Сравнение окаменелостей различных пластов горных пород позволило выделить в истории Земли несколько временных периодов, которые отличаются друг от друга особенностями геологических процессов, климатом, появлением и исчезновением определённых групп живых организмов.

Самые крупные промежутки времени, на которые подразделяют биологическую историю Земли, – это зоны: криптозой, или докембрий, и фанерозой. Зоны делят на эры. В криптозое выделяют две эры: архей и протерозой, в фанерозое – три эры: палеозой, мезозой и кайнозой. В свою очередь, эры делят на периоды, а в периодах выделяют эпохи, или отделы. Современная палеонтология, используя новейшие методы исследования, воссоздала хронологию основных эволюционных событий, достаточно точно датируя появление и исчезновение тех или иных видов живых существ. Рассмотрим поэтапно становление органического мира на нашей планете.

Криптозой (докембрий). Это самая древняя эпоха, которая длилась около 3 млрд лет (85 % времени биологической эволюции). В начале этого периода жизнь была представлена простейшими прокариотическими организмами. В самых древних известных на Земле осадочных отложениях архейской эры обнаружены органические вещества, которые, по-видимому, входили в состав древнейших живых организмов. В породах, чей возраст изотопным методом оценивается в 3,5 млрд лет, найдены окаменевшие цианобактерии.

Жизнь в этот период развивалась в водной среде, потому что только вода могла защитить организмы от солнечного и космического излучения. Первыми живыми организмами на нашей планете были анаэробные гетеротрофы, которые усваивали органические вещества из «первичного бульона». Истощение запасов органики способствовало усложнению строения первичных бактерий и появлению альтернативных способов питания – около 3 млрд лет назад возникли автотрофные организмы. Важнейшим событием архейской эры стало появление кислородного фотосинтеза. В атмосфере начал накапливаться кислород.

Протерозойская эра началась около 2,5 млрд лет назад и длилась 2 млрд лет. В этот период, около 2 млрд лет назад, количество кислорода достигло так называемой «точки Пастера» – 1 % от его содержания в современной атмосфере. Учёные считают, что такой концентрации было достаточно для появления аэробных одноклеточных организмов, возник новый тип энергетических процессов – кислородное дыхание. В результате сложного симбиоза разных групп прокариот появились и начали активно развиваться эукариоты. Образование ядра повлекло за собой возникновение митоза, а в дальнейшем и мейоза. Примерно 1,5–2 млрд лет назад возникло половое размножение. Важнейшим этапом эволюции живой природы стало появление многоклеточности (около 1,3–1,4 млрд лет назад). Первыми многоклеточными организмами были водоросли. Многоклеточность способствовала резкому увеличению многообразия организмов. Появилась возможность специализации клеток, образования тканей и органов, распределения функций между частями тела, что привело в дальнейшем к усложнению поведения.