Под пологом двух ярусов формируется кустарниковая растительность. Лещина, бересклет, калина, боярышник, терновник, бузина, крушина – это далеко не полный перечень растений, которые образуют третий ярус до высоты 2–4 м.

Следующий, травянистый ярус составляют многочисленные кустарнички и полукустарнички, папоротники, всходы деревьев и разнообразные травы. Причём в течение года в дубраве происходит смена травянистого покрова. Весной, когда листвы на деревьях ещё нет и поверхность почвы ярко освещена, расцветают светолюбивые первоцветы: медуница, хохлатка, ветреница. Летом им на смену приходят теневыносливые растения.

В приземном ярусе, высота которого всего несколько сантиметров от поверхности почвы, растут лишайники, мхи, грибы, низкие травы.

Сотни видов растений (продуцентов), используя энергию солнца, создают зелёную биомассу дубравы. Дубравы очень продуктивны: в течение года на площади в 1 га они создают до 10 т прироста растительной массы.

Мёртвые корни и опавшие листья образуют подстилку, в которой обитают многочисленные редуценты: дождевые черви, личинки мух и бабочек, жуки-навозники и мертвоеды, мокрицы и многоножки, ногохвостки, клещи, нематоды. Питаясь, эти организмы не только преобразуют детрит, но и формируют почвенную структуру. Деятельность таких землероев, как кроты, мыши и некоторые крупные беспозвоночные, не даёт почве слёживаться. В каплях воды между частичками почвы обитают многочисленные почвенные простейшие, а грибы образуют симбиоз с корнями растений и участвуют в разложении детрита.

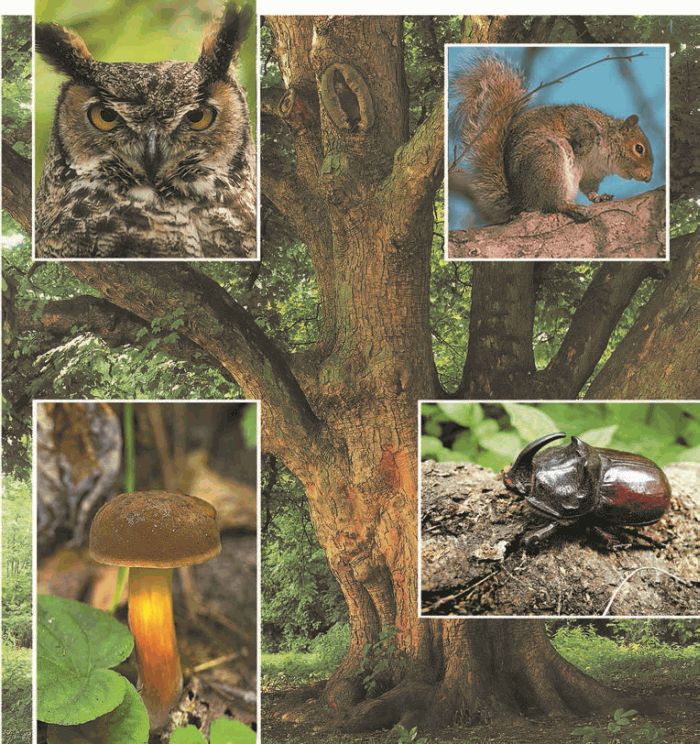

Рис. 77. Экосистема дубравы

Несмотря на то что ежегодно на 1 га поверхности почвы в дубраве поступает 3–4 т отмерших растений, почти вся эта масса разрушается в результате деятельности редуцентов. Особая роль в этой переработке принадлежит дождевым червям, которых в дубравах насчитывается огромное количество: несколько сот особей на 1 м2.

Разнообразен животный мир верхних ярусов дубравы. В кронах деревьев гнездятся десятки видов птиц. Вьют гнёзда сорока и галка, певчий дрозд и зяблик, большая синица и лазоревка. В дуплах выводят птенцов филин и обыкновенная неясыть. Чеглок и перепелятник наводят страх на мелких певчих птиц. В кустарниках обитают зарянка и чёрный дрозд, мухоловка-пеструшка и поползень. Ещё ниже находятся гнёзда славки и крапивника. По всем ярусам перемещается в поисках пищи серая белка. Бабочки, пчёлы, осы, мухи, комары, жуки – более 1600 видов насекомых тесно связаны с дубом! В травяном ярусе делят место под солнцем кузнечики и жуки, пауки и сенокосцы, мыши, землеройки и ежи. Самыми крупными консументами этой экосистемы являются косули, лани и кабаны.

Устойчивость этой и любой другой экосистемы обеспечивает сложная система взаимоотношений всех организмов, входящих в её состав.

Вопросы для повторения и задания

1. Что такое биогеоценоз?

2. Расскажите о пространственной структуре экосистемы.

3. Какие обязательные компоненты включает любая экосистема?

4. В каких отношениях находятся друг с другом обитатели биоценозов? Охарактеризуйте эти связи.

5. Опишите видовой состав и пространственную структуру экосистемы дубравы.

Подумайте! Выполните!

1. Назовите общие черты биогеоценозов лиственного леса и пресноводного водоёма.

2. Возможно ли существование биоценоза, состоящего только из растений? Обоснуйте свою точку зрения.

3. Выполните исследование на тему «Моё жильё как пример экосистемы».

4. Разработайте экскурсионный маршрут, позволяющий продемонстрировать видовую, пространственную и экологическую структуры типичной экосистемы вашего региона (групповой проект).

Работа с компьютером

Обратитесь к электронному приложению. Изучите материал и выполните задания.

25. Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах

Вспомните!

Какие обязательные компоненты входят в состав любой экосистемы?

Живые организмы находятся в постоянном взаимодействии друг с другом и с факторами внешней среды, формируя устойчивую саморегулирующуюся и самоподдерживающуюся экосистему. Особенности видового состава этой системы определяются историческими и климатическими условиями, а взаимоотношения организмов друг с другом и с окружающей средой строятся на основе пищевого поведения.

В рассмотренной нами экосистеме дубравы олени едят травянистые растения и листья кустарников, белки не прочь полакомиться желудями и грибами, ёж съедает дождевого червя, а филин на ночной охоте ловит мышей и полёвок. Многочисленные насекомые, желуди дуба, плоды дикой яблони и груши, семена и ягоды – прекрасный корм птицам. Мёртвые органические остатки падают на землю. На них развиваются бактерии, которых потребляют простейшие, служащие, в свою очередь, кормом многочисленным мелким почвенным беспозвоночным. Все виды организмов связаны друг с другом сложной системой пищевых взаимоотношений.

При изучении структуры любой экосистемы становится очевидным, что её устойчивость зависит от многообразия пищевых связей, существующих между разными видами этого сообщества. Причём, чем больше видовое многообразие, тем устойчивее структура. Представьте себе систему, в которой хищник и жертва представлены только одиночными видами, допустим «лиса – заяц». Исчезновение зайцев неизбежно приведёт к гибели хищников, и экосистема, потеряв два своих компонента, начнёт разрушаться. Если же в качестве пищи в данной экосистеме лиса может использовать и грызунов, и лягушек, и мелких птиц, то пропажа одного источника пищи не приведёт к разрушению всей структуры, а освободившуюся экологическую нишу вскоре займут другие организмы со сходными требованиями к среде.

В экосистеме происходит постоянный перенос вещества и энергии, заключённой в пище, от одних организмов к другим. Растения (продуценты), используя солнечную энергию, образуют сложные органические соединения. Эти вещества употребляют гетеротрофы (консументы), продукты жизнедеятельности которых, возвращаясь в окружающую среду, вновь используются автотрофными организмами. В экосистеме существует постоянный круговорот вещества и энергии, который поддерживается энергией солнца. Каждый организм, участвующий в этом процессе, находится на определённом трофическом, или пищевом, уровне, образуя трофическое (пищевое) звено. В результате соединения нескольких трофических звеньев образуется пищевая цепь, в которой каждое предыдущее звено служит пищей последующему. Если проследить структуру отдельных пищевых цепей, то можно обнаружить, что цепи очень редко изолированы друг от друга. Обычно одно и то же растение служит пищей нескольким животным, которые, в свою очередь, могут быть съедены разными хищниками. Таким образом, все пищевые цепи связаны между собой в единую пищевую сеть.

Первый трофический уровень экосистемы образуют автотрофные организмы, в основном зелёные растения.

Второй трофический уровень – это растительноядные животные и паразитические растения.

Третий уровень – это плотоядные животные, которые питаются травоядными, так называемые хищники первого порядка – мелкие млекопитающие, насекомоядные птицы, амфибии и рептилии. К этому же уровню относят паразитов этих животных.

Четвёртый уровень образуют более крупные плотоядные животные – хищники второго порядка и их паразиты.

Пятый уровень формируют редуценты, которые потребляют мёртвое органическое вещество.

Как правило, в экосистеме существует от трёх до пяти трофических уровней. Пищевую цепь, которая начинается от растений, называют пастбищной пищевой цепью: например, осина > заяц > волк. Если цепь питания начинается с детрита (мёртвой органики), её называют детритной цепью: листовой опад > дождевой червь > певчий дрозд > ястреб-перепелятник (рис. 78).