— Не знаю, — так же сонно отвечала Лера. — А как он до нас? Орешки у него, ягоды, травки. Запасёт на зиму. Проживёт…

— Не любишь ты Кузю, — отрезала Уля. — Ты слышала или нет: а вдруг медведь. Или кабан. Разроют и задавят. А то, голодный, побежит в село. Просо воровать. Или на подсолнух залезет. А его палками. Маврик и Лаврик.

Лера молчала.

Уля ткнула её в бок кулаком:

— Ну?

— А что ну? Не дежурить же при нём. Не приезжать же к нему из города! Ты-то что надумала?

Лера знала: не зря младшая затеяла разговор.

— А то: не мы к нему, а он к нам. Возьмём Кузю с собой. Пусть живёт с нами. Он к нам привык. Как он теперь без хлеба и каши? Он знает, что ему с нами хорошо.

— А ты папу спрашивала? Он и так от нас устаёт. Без мамы знаешь как семье трудно. Хоть и мы стараемся. А тут ещё Кузя.

Уля помолчала. Протяжно вздохнула. И сказала:

— Будто ты слепая и глухая. Вот мы вернёмся домой, и к нам тётя Фая переедет. Фаина Сергеевна будет у нас вместо мамы. Ты думаешь, мы зря здесь? Папа думает, и тётя Фая думает. Он за нею по карте следит. Дед Савося как папе сказал: «Решайся». Ты слышала? Не маленькая, понимаю.

— Не маленькая, так не болтай, — рассердилась вдруг Лера. — Вот возьмёт тётя Фая нашего Кузю за хвост и выбросит в окошко. — Она помолчала и другим, болезненным голосом, будто её душило: — Всё равно лучше нашей мамы у нас мамы не будет…

Лера резко и тяжело повернулась на живот, ткнулась лицом в жёсткую соломенную подушку и беззвучно заплакала…

Ночью Уле приснился медведь. Он стоял возле норы, на нём волосяная шляпа Гаврика, а вместо задних лап круглые, твёрдые, кожаные, на блестящих скрепках подставки. Ни деревьев, ни валежника, ни колодин, ни сайбы — пусто вокруг, только щель в норку, возле неё Уля, а перед Улей чудной этот медведь.

«Сейчас мы его раздобудем, вытащим, — говорит медведь голосом деда Савоси. — И в клетку его. И повезёте Кузю в город — на лошади, на катере, поездом. Пусть Кузя живёт у вас, пусть. И вам повеселее, а може, и ему потеплее, чем в лесу. У вас мамки нету и у него… То ж сиротиночка… Дай-кось я его выловлю».

И дед-медведь подымает огромную заострённую палку.

Уля нисколько не удивляется, что медведь и дед Савося — одно и то же, в одном лице и на протезах, и что волосянка Гаврика на голове у медведя, а в лапах у него палка Лаврика, но ей страшно за бурундука, ясно, что их, Улю и Кузю, хотят обмануть, медведь только прикидывается дедом, надо подождать настоящего деда, и она кричит: «Уходи, не дам Кузю, уходи, уходи! Я сама его вытащу, уходи!»

А что дальше в том сне — Уля не помнит…

X

С самого раннего утра Лера и Уля уже дежурили на скамеечке за сайбой.

Ещё было знобко, небо дышало холодком, крупная роса тяжело лежала на лопухах бадана, а солнце, подымаясь над хребтом, всё плотнее, всё жарче охватывало лучами просыпающуюся тайгу. Смола на коре лиственниц сверкала на солнце. Тяжёлые пучки кедровой хвои искрились. Наступал день ясный, синий и золотой.

— Вот покажется он, — сказала Лера, — не зевай, сразу покличь его, хлеб держи на ладошке и зови… И я так же…

— Увидишь, — отвечала Уля, не отрывая взгляда от валежника, — поглядит на пустой пенёк — и прямо к нам. Кузя — он во какой умный!

Так они просидели, им показалось, долго-долго, напрягшись всем телом, стиснув губы, с кусочками хлеба на влажных от волнения ладонях.

И они дождались: валежник зашевелился и на торчащей кверху ветке — знакомый полосатый зверёк с длинным хвостом и тёмными любопытными глазами. Кузя поогляделся, пошевелил усами, вертанул вытянутой мордочкой туда-сюда, и только было Уля набрала в лёгкие воздуха, чтобы окликнуть приятеля, — он взмахнул хвостом, как кнутиком, и снова нырнул в кучу хвороста, словно пловец в воду!

— И чего это он? — сказала Лера. — Он даже нас не видел! Мы и слова не сказали! Или что забыл у себя дома?

Уля погрозила неизвестно кому кулаком с зажатым в нём хлебом.

— Это всё из-за мальчишек. Кузя-то не глухой, небось, сидя в норке, слышал, как они хотели его ограбить, как топтались тут с палками своими. Вот и чудится ему: тут они, гаврики, караулят…

Сбоку, из-за бревенчатой стены, раздался знакомый хрипловатый голос:

— Зверя он боится, вот кого. Зверь в обратную густо пошёл, на низа. Вот он и осторожничает, как бы кто не зацепил по дорожке…

Дед Савося! И они прозевали его возвращение!

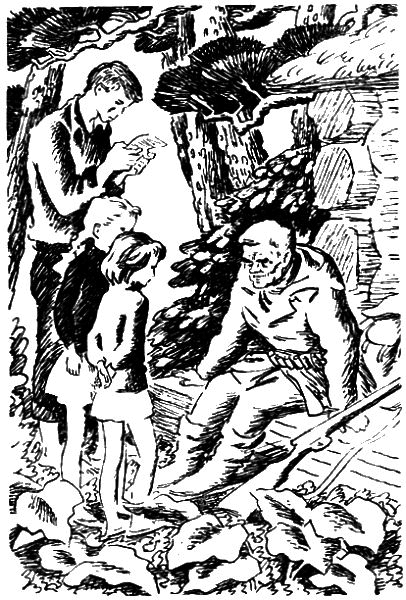

Такой же, как всегда: высокий, прямой, чисто выбритые щёки, короткая стрижка словно инеем покрытых волос. Куртка нараспашку, изюбревые моршни туго и высоко сидят на ногах. За спиной вздыбился сопкой старый зелёный рюкзак. Такой же дед Савося, не видать, что расшибся, только чуть похудел да поосунулся… Но как же это — не свои ноги, когда с таким рюкзаком в гору подымался целых пять часов? А подошёл — нигде кустиком не шелестнул, нигде камушком не загремел!

Нет, всё же дедушки могут быть без бороды и без усов. Настоящие. Если деду Савосе бороду, он бы уже не походил на себя. Был бы не дед Савося, а совсем другой дедушка. Чужой.

Лера подбежала к деду, прижалась лицом к его шершавой куртке, обняла накрепко обеими руками. Уля заходила вокруг, играя щеками, губами, глазами.

— Это ж прямо волшебный сон. Сплю, и будто вы, дедушка! Распрекрасный сон, только на самом деле!

— Ну, артистка! — сказал дед, ворочая плечами, чтобы папе удобней было снять тяжёлый рюкзак. — Фу ты! — продохнул он и опустился на доску у сайбы.

Они стояли перед ним, трое его гостей: папа в середине, а девочки по бокам.

— Выходит, всё в порядке, Севастьян Петрович? — осторожно спросил папа. — Отбушевала река?

— Очень нас река поразорить хотела. Да времена не те, — улыбнулся дед Савося. — Техникой отбились: тут и тракторы, и грузовики, и катера, и амфибии, и вертолёты… Куда уж ей тягаться с нами! Теперь на спад пошла, потише мурлит. И в ваших краях, за хребтом, отдождило. Последняя краюха лета суха? будет!

— Так, наверное, скоро и пароход оттуда? — так же осторожно допытывался папа. — Давно ведь не был!

Дед быстро взглянул на папу.

— Что ж я, голова старая! Всё из-за Кузи вашего память отшибло. Завчерась почтовый катер прикатил, дожидал я его, геройский у нас почтарь, не забоялся! И тебе вот письмецо…

Дед Савося, засунув руку в глубокий внутренний карман куртки, вынул маленький тонкий пакетик и протянул папе. Секунду лежал конверт на большой дедушкиной ладони, но Уля приметила: слева, в уголке, на самом конверте нарисован розовый цветочек, а справа — марка с синим цветочком. Такие белые конверты, с такими волнистыми прожилками и с такими марками-цветочками, они с Лерой уже видели… Из экспедиции, которая где-то на Севере…

Папа нетерпеливо оборвал конверт сбоку, достал вдвое сложенный листок, и тут же, не сходя с места, прочитал одним махом. Вот уж теперь полвечера карту будет разглядывать!

Всё же, пока папа расправлялся с письмом, дед успел сказать девочкам пару слов:

— А на мальчиков не обижайтесь. Они ребята не глупостные, не задиры. Бригаду сколотили, по всей деревне носятся скорой помощью… Вот и нам с вами подмогли… Може, чего лишнего сказали, так от незнания, сами не рады… А что бурундуков палками, не скрыли, так ведь приходится, хошь не хошь, не от баловства, а от нужды. Вон детось хорёк повадился к Михеевне кур давить, а тот год кабаны поле у Захаровой заимки стоптали. Что поделаешь, их не уговоришь — там ловушку поставишь, там стрельнёшь, там волосяной петлей прихватишь. Если вредителей не сничтожить, то ни шанег, ни сухарей в дому не будет…

— Выходит, и наш Кузя — вредитель, да? — спросила Уля, глядя в упор на деда Савосю.

Дед, помедлив, вытащил трубку и зорко поглядывал на папу, а папа вертит в длинных пальцах письмецо, будто не всё вычитал, будто там ещё что-то осталось, очень важное…