— Ничего, — говорит папа. — Надёжно. Оба конца как вросли в косяки — не оторвать, и запор крепкий, и плахи толстенные, и брёвна как крепостные… Дедушка по-военному строил — дзот, а не сайба!

А всё же жутко стало, когда кто-то, тяжело ступая, зашебаршил вокруг сайбы, шумно вдыхая и выдыхая воздух, пыхтя и фукая, сунулся к дверям, затемнил окошко. Папа, ухнув во всю силу лёгких, шибанул голой ногой по чайнику, ткнул в дверь прикладом, девчонки тоже заголосили — пичканье тяжёлых лап оборвалось, зверь кинулся прочь.

— Без гостей обошлось, — сказал папа и, хотя лицо у него зелёное, ухмыльнулся.

— Это тот медведь, — прошептала Лера, — тот самый, что приходил к деду пообедать, из котелка шарбу хлебал…

— Ага, — ответила Уля, — дедушкин знакомый: здравствуй, паря, и до свидания.

Стало светать, и вокруг сайбы всё замерло.

Ни звука.

Лера и Уля заснули, прижавшись друг к другу.

А когда проснулись, увидели папу, скорчившегося с ружьём в руках на краю нар против двери.

А вышли из сайбы — небо синее, ясное, солнце над хребтом, недвижна и спокойна зелёная тайга, лишь на земле, на траве сотни больших и малых следов, вокруг деревьев и кустов обломанные ветки, там и сям разбросанные сучья сушняка-валежника…

Значит, было, значит, не приснилось, не из сказки — прошло тут ночью мимо сайбы деда Савоси огромное звериное войско…

VII

Как зажгли костёр с самой рани, так и горит целый день. Не потому, что холодные утренники, не потому, что вечером знобко. Днём-то жарища, а загасить костёр боязно. Это из-за зверья. Шныряет вокруг сайбы, потрескивает ветками в черёмушнике, похрустывает камушками на россыпях. Но сайбу обходят пока, в гости не напрашиваются… А хозяева чаю напились и занялись «уборкой территории», как папа сказал. Там замести, там позабрать, там вычистить… Клочья шерсти, птичьи перья, кучи звериного навоза, а кой-где недоглоданные косточки птичек, малых зверьков: видать, ночью тут всякое происходило.

— Всё-таки правильно дед Савося придумал, — сказал папа, — сайбу-дзот сколотил!

Больше всего возни было с валежником: все кучи собранного дедом хвойника, сушняка были поразмётаны, пораскиданы, порастасканы зверьём, и повсюду на земле, в траве прутики, сучья, хворостинки, — и всё это отец с дочками заново стаскали в большие вороха, поближе к избёнке, чтобы под рукой… Попыхтели да потопали «бравенько», руки у всех в смоле, зато всю площадку вокруг сайбы поубрали и вычистили, хоть пляши на ней. А вот Кузин прутняк не тронули с места, напротив — добавили хворосту из других горок, пригладили, причесали, пусть стоит Кузин «загородный» дом возле пенька, на который с утра девочки не забыли навалить хлеба и вчерашней каши.

— Да живой ли он? — шёпотом спросила Лера. — А вдруг его… Видишь, что тут было? Может, сбежал отсюда от того медведя!

— Чудачка, куда ему убегать? Должен же он понимать, что с нами ему лучше. Уж не такой глупый!

А лесного народу, по всему заметно, всё прибавлялось, хотя зверьё и не лезло на глаза. Но повсюду: у корней деревьев, на ветках, средь кустов, под камнями, за лесной упадью, в ерниках, — везде шевелилось, суетилось, таилось, попискивало, ворочалось, чирикало, пофыркивало и не спускало острых, пронзительных глаз, боязливых и настороженных, с Леры и Ули.

Никогда Уля не думала, что пищухи — дед называл их «сеноставками», — что эти малявки такие храбрые да разудалые!

Нагнулась Уля за опавшей веткой, а у толстенного узловатого корня соседней листвяги, совсем рядышком, у еле заметной щёлки-норки стоит на крошечных белёсых лапках пухлявое преважное созданьице в желтовато-серой пышной шелковистой шубке — ушастое, коротконосое, с тупенькой мордочкой — и упёрло в Улю крошечные голубиковые глазки, и такое в них любопытство, такое участие, такое радушие, будто добрая тётушка, с которой год не виделись, сейчас подымет лапку с чёрными коготками: «Здрасте, племянница, давненько не видались, пожалуй ко мне на терраску чайку испить».

Уля не выдержала, шагнула-повернула к «тётушке», и крошечная сеноставка неожиданно звонко, раскатисто, голосистой птицей пропела: «Пить-пить-пить-пить-пи-пи» — и уже при последнем, замирающем «пи» повела ухом в белой каёмочке и проворно юркнула в расщелинку. «Пить» вроде и пригласила — Уля вполне согласная на угощение, — а сама вперёд в свой домик, не дождалась, попробуй за нею в пищухину норку, ещё труднее пролезть, чем в Кузину! Уж ладно, отложим чаепитие!

Тем более над самой головой с ветки смородины две птички — одна в красных перьях, с красной спинкой и грудкой, а её подружка тёмненькая, буроватая, как свёкла, обе с воробышка и обе с коротким и толстым клювом, — вдруг стали нахально и вызывающе высвистывать, обращаясь к Уле: «Вить-вить-Витю-видела? Витю-видела?»

— Ты Витю видела? — кинулась Уля к старшей сестре.

— Витю? — округлила Лера свои «папины» глаза. — Ты что?

— А вот те пичуги спрашивают, — засмеялась Уля. — Приятеля потеряли… Кому пить, кому Вить…

И, хохоча, потащила к костру хворостину длиной чуть ли не с молодую листвягу.

И почему эти весёлые, говорливые, настойчивые птички называются чечевицами? Или уж они так любят чечевичную кашу, которую им какой-то Витя готовит! Эй, люди, звери, Витю-вить видели?

Крылатое полчище синиц налетело на становище деда Савоси со всех краёв земли! Они ни минуты на одном месте, эти весёлые желтогрудки: с дерева на дерево, с ветки на ветку, с куста на куст, а то друг за дружкой опустятся на крышу сайбы, словно обведут её жёлтой каймой.

А уж во время еды тут как тут, только что на голову не садились. Несколько птичек даже вслед за Улей залетели в сайбу, выглядывая, чем бы поживиться. Всё кругом обшарят, как в собственном хозяйстве, каждую трещинку. Видать, им здорово не хватало жучков, личинок, гусениц, если они следили за каждым движением Леры и Ули и клевали крошки чуть ли не из-под пятки! Поклюют-поклюют и вдруг всей стаей сорвутся с места, будто им по телеграфу доложили, что ещё где-то подкармливают. И без них словно бы прекращалось всякое движение и беспокойство…

Как-то возле ключа почти прямо из-под ног у Леры вспорхнула большая чёрно-синяя птица — тяжело, будто в самой себе камни подымала или лень сгоняла, а меж тем быстро, уверенно. Она летела, вытянув мохнатую шею, распустив широкий хвост, прямо, медленно, преважно и взмывала кверху нехотя, постепенно… Такой птицы Лера и Уля ещё не видывали!

— Петух! Пап, чёрный петух откуда-то. — Лера так была ошарашена, что даже села на траву.

— Как откуда? Из деревни, — заморгала Уля. — Точно такой был у бабушки Фёклы… Я видела!

— Не выдумывай, Уля, — сдавленным голосом сказал папа. — Это ж глухарь, лесной король! Пулять нельзя, только любоваться! — Сам себе сказал, сжимая в руках ружьё.

Вот и хорошо, что нельзя. Пулять. Бухать. Дед Савося как говорил однажды за ужином: «Не всегда стреляешь по радости, по нужде чаще. Другой раз и сердце защемит, жаль зверя иль птицу — красивое создание, а приходится… Не должен охотник баламутить в тайге — бухать налево-направо…»

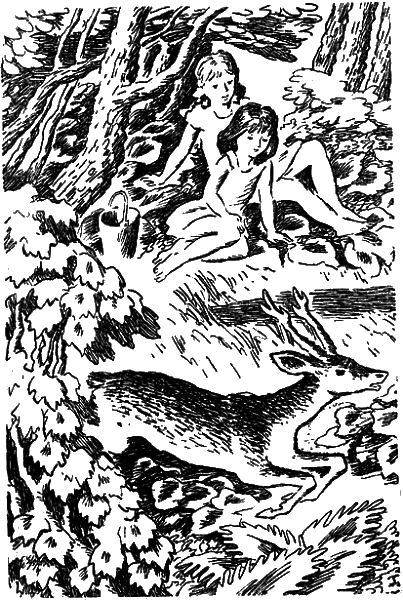

Под вечер, перед ужином, папа возился у костра. Лера с Улей пошли с ведёрком к ключу. Только черпанули воды, как на том бережку, рукой подать, мелькнули в зарослях крутые, отогнутые назад морщинистые рога, рыжая яркая короткая шерсть и раскосые красноватые сердитые глаза. Нагнув удлинённую простодушную морду, на них глядела косуля. Миг один. Повернулась, взбрыкнула копытцами, показала короткий хвостик и белое пятно, «платок», на задочке — и была такова! А где-то в глубине тайги раздался хриплый, страшноватый рёв — будто там леший из сказки! Такой у неё голосок.

Воду из первого ведёрка — всю на себя!

Пришлось девочкам сызнова набирать воду из ключа, прибежали к сайбе мокренькие, капает с волос, со спины, с носа, с трусиков — смехота!