ни во что, не допускающие возможности какого-нибудь доброго,

бескорыстного чувства, но зато все насквозь пропитанные пози

тивизмом и скептицизмом. Мне представляется, что у них были

души стряпчих. <...>

Вторник, 21 ноября.

Сегодня вечером разговор шел о Тьере, о том, что во

время пребывания у власти он постоянно боялся покушения на

свою жизнь и окружил себя в Версале стражей из четырехсот

236

человек, — и это в те дни, когда вообще насчитывалось не более

полутора тысяч солдат, способных стоять под ружьем. И сей

час никто никогда не знает до самой последней минуты, с ка

ким поездом он уезжает и с каким прибывает.

Жирарден доверительно сообщил Арсену Уссэ, что пример

холостяцкой жизни Верона побудил его жениться, а зрелище

гражданских похорон Сент-Бева — составить завещание с тре

бованием похоронить его по церковному обряду.

Понедельник, 27 ноября.

Тургенев говорил сегодня вечером, что из всех европейских

народов немцы наименее тонко чувствуют искусство — за ис

ключением музыки — и что в каком-нибудь насквозь условном,

глупом и неправдоподобном вымысле, который заставил бы нас

отбросить книгу прочь, они видят прелесть исправления дейст

вительности в сторону ее совершенствования. Он добавил, что

хотя русский народ и склонен ко лжи, как всякий народ, долгое

время пребывавший в рабстве, но в искусстве он ценит жизнен

ную правду.

Возвращаясь по улице Клиши, Тургенев поверяет мне за

мыслы будущих повестей, которые терзают сейчас его мозг; в

одной из них он передаст ощущения какого-нибудь животного,

скажем, старой лошади в степи, где она по грудь утопает в вы

сокой траве.

Помолчав с минуту, он продолжает: «На юге России попа

даются стога величиной с такой вот дом. На них поднима

ешься по лесенке. Мне случалось ночевать на таком стогу. Вы

не можете себе представить, какое у нас там небо, синее-синее,

густо-синее, все в крупных серебряных звездах. К полуночи

поднимается волна тепла, мягкая и торжественная (я передаю

подлинные выражения Тургенева), — это упоительно! И вот

однажды, лежа так на верхушке стога, глядя в небо и наслаж

даясь красотой ночи, я вдруг заметил, что безотчетно повторяю

и повторяю вслух: «Одна — две! Одна — две!»

Вторник, 12 декабря.

«Я беседовал с Фромантеном, — рассказывает мне Дюме-

ниль, — за каких-нибудь полгода до его кончины. Он лежал на

кушетке в полном изнеможении, как это бывает с тружениками

мысли после целого дня работы.

— Как мне хотелось бы написать еще одну книгу, — вдруг

237

произносит он со вздохом, — мою последнюю книгу! Да, —

продолжал он, печально пожимая плечами, как человек, чувст

вующий, что нить его жизни вот-вот оборвется, — мне так хоте

лось бы написать еще одну книгу и показать в ней, как мозг

вынашивает свои замыслы. — Он остановился и, постучав ко

стяшками пальцев себя по лбу, добавил: — Видишь ли, ты и не

догадываешься, что у меня тут есть!»

Среда, 13 декабря.

Отвратительное ремесло — литература! Мне предстоит за

канчивать свою книгу с предчувствием, с неотвязной мыслью,

что за всю эту огромную трату сил, за творческие поиски, за

оттачивание стиля я буду вознагражден штрафом, тюрьмой, а

может быть, и лишением гражданских прав, — то есть что

французские судьи примут против меня за опубликование этой

книги такие же позорящие меры, как если бы я совершил дей

ствительно постыдный поступок!

Суббота, 16 декабря.

Со мной происходит что-то странное, но это трудно опреде

лить: точно в левой и в затылочной части головы что-то тянет

меня назад, — это похоже на действие магнита на сталь или,

вернее, на притяжение пустоты; это нечто сползает всегда

слева, в виде щекочущей волны, по ребрам, вдоль позвоночника

до таза и сопровождается ощущением потери равновесия. Вре

менное ли это недомогание? Предвестие ли кровоизлияния,

приносящего мгновенную смерть, или же паралич и опять-таки

смерть через небольшой промежуток времени? Я не знаю, но

тревожусь из-за моей еще не законченной книги, и каждая но

вая глава, добавляемая к рукописи, для меня словно победа —

я работаю над ней с лихорадочной поспешностью человека, ко

торый боится, что не успеет дописать всех статей своего заве

щания.

Воскресенье, 17 декабря.

Как видно, не следует знакомить литературных друзей с тем,

что пишешь, пока вещь в работе. Я читал Золя описание про

гулки моей проститутки Элизы, вышедшей на свое ночное де

журство, и вот в его рукописи нахожу эпизод, не то чтобы це

ликом взятый у меня, но, безусловно, внушенный моим чте

нием *. Иное место действия, но та же деталь — уродливая тень

женщины на вечерней улице. Не опущена даже моя фраза:

238

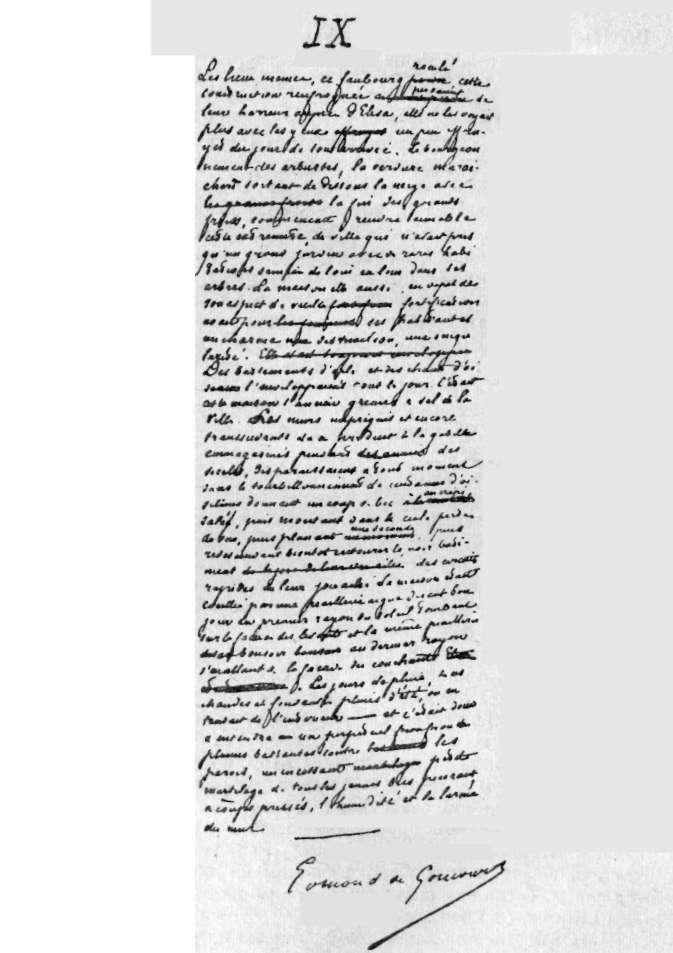

Автограф Эдмона де Гонкур

«Послушайте же, сударь!» — обращение, привычное в квартале

Сент-Оноре, но отнюдь не на Шоссе-Клиньянкур.

Среда, 27 декабря.

Сейчас, в дни, когда моя книга «Девка Элиза» прибли

жается к концу, в сознании у меня начинает смутно выри

совываться новый роман, который мне хотелось бы написать,

прежде чем я навсегда прощусь с воображением. Мне хоте

лось бы создать книгу о двух братьях-акробатах *, об их любви

друг к другу, такой же, какая связывала меня с моим братом.

Они, как бы соединив воедино свои мускулы, всю жизнь изоб

ретают небывалый трюк, который для них был бы тем же, чем

для ученого является найденное наконец решение трудной на

учной проблемы. В книге надо будет подробно рассказать о дет

стве младшего из них, о нежной, чуть ли не отеческой заботли

вости старшего. Старший — это сила, младший — грация, в со

единении с народно-поэтическим жизнеощущением, находящим

себе выход в том фантазировании, какое мы видим в номерах

английских клоунов.

Наконец номер, долгое время не получавшийся из-за труд

ности самой задачи, удался. И в тот же день он срывается вслед

ствие мести наездницы, чью любовь отверг младший брат.

Впрочем, женщина появляется только на заднем плане — оба

брата исповедуют некий культ мускулов и во имя него избе

гают женщин, равно как и всего прочего, что умаляет силу.

Младший во время неудавшегося трюка ломает обе ноги, и в

тот день, когда врачи заключают, что он не сможет более

заниматься акробатикой, старший, не желая растравлять его

душевную рану, также решает проститься со своим ремеслом.

Здесь надо будет передать нравственные страдания моего

брата, когда он почувствовал, что мозг его уже не способен со

зидать.

Старший, тоскуя по своему искусству, по ночам, пока млад

ший спит, тайком встает с постели и упражняется в одиноче

стве на чердаке, при свете двух свечей. Но вот как-то раз

младший, неожиданно проснувшись, доползает с трудом до

чердака. Старший брат, обернувшись, видит его, — видит, как

брат наблюдает за ним и как при этом по лицу его тихо стру

ятся слезы. Тогда он кидает трапецию за окно, подходит к брату,

и оба замирают в крепком объятии.

Вещь эта должна быть очень короткой, основное в ней —

чувство и живописные детали.

240

Суббота, 30 декабря.

Сегодня утром закончил «Девку Элизу». Остается только

перечесть. У меня было намерение пойти еще дальше, нашпи

говать рукопись разными любопытными деталями, которые я

мог бы еще почерпнуть в мире проституции и тюрем, но, пожа

луй, это излишне. К тому же и мысль о судебном преследо