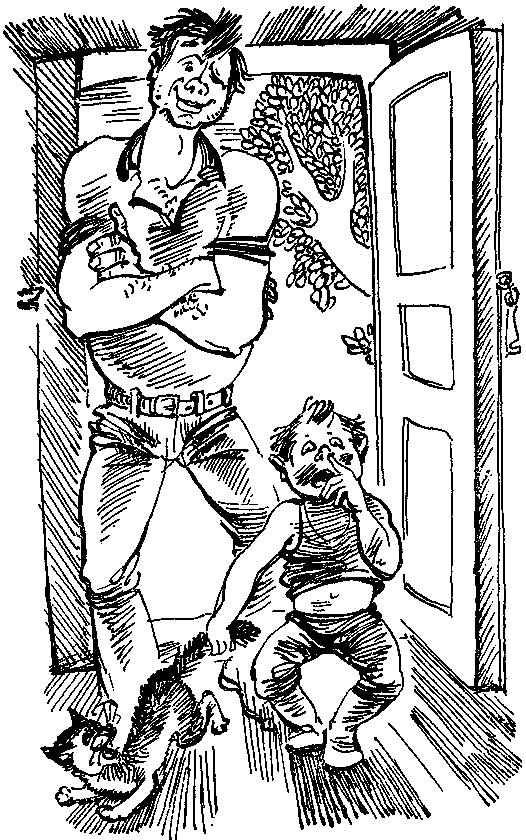

Вот и карапузик Пантелейка лет до трёх рос достаточно обыкновенным, относительно нормальным карапузиком, почти ничем не отличающимся от сверстников, кроме очень ярко выраженного стремления мучить кошек и особенно котят.

Кошки-то от этого, скажем прямо, некарапузиковского стремления не страдали; они и цапнуть могли маленького изверга, и убежать от него могли, а над беззащитными котятами он измывался изо всех силёнок.

— Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай! — весело подбадривал его восхищённый папаша. — Живи так, чтобы все тебе боялися! Сначала котята тебе спужаются, опосля — кошки, потом — собаки разные, и дело пойдет!

И — дело не только пошло, а, если так можно выразиться, побежало. Примерно годам к пяти Пантелейка просто не мог не безобразничать. Собственно, единственное, чем он умел заниматься, так это всякими хулиганствами. Например, Пантелейка был просто не в состоянии пройти мимо человека, не толкнув или не стукнув его. А уж если ни толкнуть, ни стукнуть было нельзя, так хоть страшную рожицу не мог не состроить Пантелейка или, на худой конец, — язык показать. Да что — человек! Пантелейка даже мимо стула не мог спокойно пройти, не опрокинув его на пол.

— Во разбойник растёт! — безмерно торжествовал папаша. — Не, не, такой в жизне не пропадёт! Он ждать не будет, когда его брякнут, он сам — рррраз! — и знай наших! Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай!

Ни братьев, ни сестер у Пантелейки не было, дружить с ним никто не хотел, посему он целыми днями изнывал, страдая от безделья и неумения чем-нибудь заняться.

Только два развлечения усвоил Пантелейка: всем пакостить и никого не слушаться.

Мама его, тишайший и наидобрейший человек, почти всё время болела, но ни разу не попросила любимого сыночка хотя бы стакан воды поднести. Он, любимый сыночек, всё равно бы не принёс!

— И в кого ты такой уродился? — горестно сокрушалась мама.

— В мене орел растёт, в мене! — безмерно восторгался папаша. — Ещё дале мене пойдет! У-у-у-ух, какой разбойник растёт!

— Да что же в этом хорошего? — недоумевала мама.

— В обиду себе не даст! — радостно объяснял папаша. — Сам забижать умеет. На тихих воду возят, тихие землю копают, а наш орел над собой командовать не даст! Молодец, сынок! Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай!

Никто, кроме папаши, Пантелейку не хвалил: не за что было его похвалить хотя бы немножечко. Все Пантелейку бранили, все жаловались на Пантелейку, но никто ничего не мог с ним поделать. Никого он не слушался, будто и не слышал никого, будто у него и ушей-то не было.

Одна мама жалела непутевого сыночка, знала уже, предчувствовала, что вырастет он плохим человеком, никому не принесёт радости. Даже когда мама пыталась приласкать Пантелейку, он вырывался и убегал делать пакости.

Рос он не по годам крупным, сильным, вот только голова у него росла медленно, непропорционально.

Не берусь, уважаемые читатели, сделать хотя бы самую робкую, самую незначительную попытку описать, как учился, вернее, НЕ учился Пантелей.

Сразу отмечу, что если он ни с кем не дружил, точнее, никто с ним не дружил, то и разговаривать ему было не с кем. И придя первый раз в первый класс, он даже имени своего не мог нормально выговорить.

— Как тебя зовут, мальчик? — глядя на него чуть ли не с ужасом, спросила учительница, которая ростом оказалась чуть-чуточку повыше его.

Он с очень большим трудом выговорил:

— П… п… ппа… нтя… лей… — и, устав от непосильного напряжения, безнадежно махнул длиннющей ручищей и сел, опустив непропорционально маленькую голову.

Так его и прозвали: Пантя.

Всего за четыре дня учительница совершенно с ним измучилась, ибо он её абсолютно не слушался, на уроках ничегошеньки не делал, домашние задания не выполнял, а только хулиганил.

А Пантя, как это ни покажется на первый взгляд странным, любил ходить в школу. Он сразу уразумел, что лучшего места для хулиганских и прочих безобразнических выходок на земле не существует. Сначала он даже несколько растерялся от изобилия возможностей совершать всякие, самые разнообразные пакости и в любом количестве, описывать которые у меня, уважаемые читатели, рука не поднимается.

В скором времени, едва завидя Пантю, девочки-первоклашки с визгами улетучивались…

И мальчишки-первоклашки быстренько ушмыгивали в разные стороны…

Настоящей грозой первоклашек Пантя стал, когда своей непропорционально маленькой головой сообразил, что портфель — очень удобная штука.

Стук! Стук!

Бряк! Бряк!

Бац!

Стук! Хлоп! Бряк!

Бац!

Бац!

Бац!..

пока однажды ручка у портфеля не оборвалась.

Ростом-то Пантя был почти как семиклассник, и от него уже убегали третьеклассники, не говоря о третьеклассницах.

Но всё-таки наибольший, прямо-таки захлебывающийся восторг вызывало у Панти то обстоятельство, что все его школьные пакости практически оставались безнаказанными. Получалось, что школа не имела никаких реальных возможностей по заслугам наказать распоясавшегося хулигана. А тот даже своей непропорционально маленькой головой сделал для себя важный вывод: вытворяй чего только тебе в эту голову взбредет, и ничегошеньки тебе не будет, даже чего-нибудь мало-мальски неприятного тебе не будет! Валяй, Пантя, валяй! Давай, Пантя, давай!

Будут одни лишь разговоры. И все будут помогать тебе. Даже кормить тебя будут, когда после уроков заниматься оставят! А то ещё и конфет дадут!

Мама очень страдала из-за его злостного хулиганства. Вызвали как-то папашу в школу, он несколько удивился:

— Чего я там не видал? Надо ежели, пусть сами к мене топают. Разбойника моего забижать не дам. Плохо учится? Пущай хорошо учат. За то и деньги получают.

И хотя мама болела, пришла она в школу.

Когда она скрылась за дверью в учительскую, Пантя крепко призадумался, так крепко призадумался, как никогда ещё в своей нудной и бесполезной жизни. Дело заключалось в том, что он поймал большую чёрную муху, осторожно держал её в кулаке и не мог сообразить, чего с этой большой чёрной мухой делать. Отпустить — глупо, зачем же он её тогда ловил? Убить — неинтересно.

И Пантя, весь содрогнувшись от предстоящего наслаждения, решил оторвать насекомому лапки. Задумано было, как решил злостный хулиган, здорово, а вот выполнить задуманное оказалось не так-то просто. Возился-возился-возился Пантя с мухой, вспотел даже от усердия. Муха ухитрилась и освободилась, но, видимо, от радости растерялась и, вместо того чтобы вылететь в окно, влетела — сильно и шумно — Панте в нос, точнее, в правую ноздрю.

Пантя от злобной злости или злостной злобы изо всех сил стукнул муху кулаком, а так как муха свирепо жужжала у него в носу, точнее, в правой ноздре, то сами понимаете, уважаемые читатели, что Пантя от самоудара неимоверно яростно и громко взвыл и ещё более неимоверно и яростно и совсем громко чиииииииииииих-нул!

Обезумевшая от страха муха вылетела из правой Пантиной ноздри и, простите за выражение, сдуру влетела в левую.

Это был её, мухи, бессознательный, но типично хулиганский поступок, и злостный хулиган, полностью растерявшись от мушиной наглости, тоже бессознательно ударил своей непропорционально маленькой головой о большую оконную раму и вы-бил муху из ноздри!

Шишечка у него на лбу получилась… и довольно быстренько превратилась в шишку.

Из учительской с заплаканными глазами вышла мама. Всю дорогу до дома молчала, а дома зарыдала.

Папаша же, узнав о посещении школы и о том, чего там говорили о его сыне, пренебрежительно отмахнулся и стал поучать:

— Мене, сынок, слушайся, мене, боле никого! Учителка сообразила, что ты плохо соображаешь? Зато те, которы больно много соображают, тебе пужаются! И шишку не прикрывай, сынок! Гордися ей! Сегодня у тебе шишка, завтра семь шишек другим набей! Которы много соображают! Живи, как тебе отец учит! И дело пойдет! Валяй, сынок, валяй! Давай, сынок, давай!