— Нет, нет! — отмахивался Герка раздражённо или испуганно. — Не обращай на меня внимания.

Наконец, примерно через час с несколькими минутами странного Внукова поведения, дед Игнатий Савельевич наистрожайшим тоном потребовал:

— Докладывай, чего там у тебя!

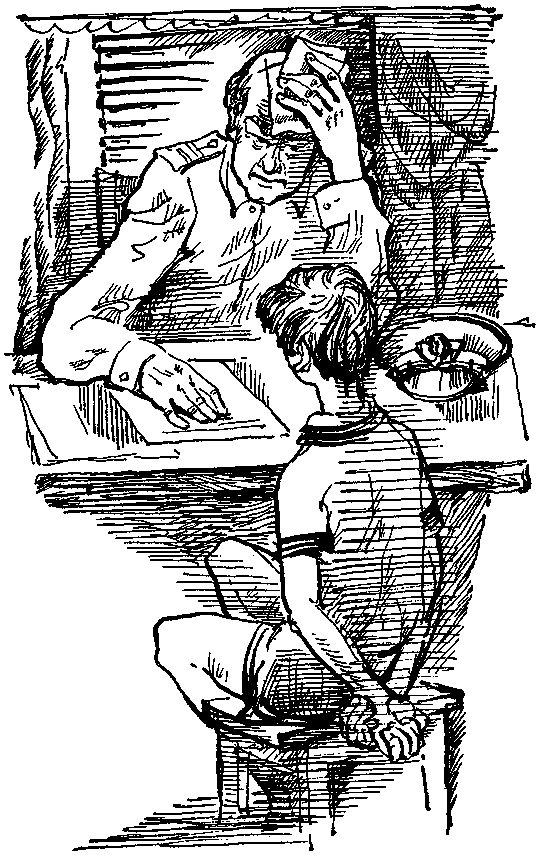

Дело в том, что вот уже час с несколькими минутами Герка совершенно неподвижно сидел на стуле, вцепившись в него руками и напряжённо, и в то же время как-то бессмысленно глядя в окно.

— Машину-то Пантя поломал! — возбуждённо ответил он. — Пантя колёса-то изрезал! А участковый уполномоченный любого честного человека забрать может! Например, тебя или меня!

Дед Игнатий Савельевич удивленно крякнул два раза и принялся неторопливо рассуждать, хотя и было видно, что он раздосадован:

— Вина Панти не доказана. Его только видели около машины. Подозревать его чуть-чуть можно, но для прямого обвинения доказательств нет. А забирать любого честного человека, тем более меня и ещё тем более тебя, нашему участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову и в голову не придёт, потому что она у него хорошо действует… А тебе-то какая забота? За шляпу докторскую мы расплатились, а машина…

— А я уверен, что именно Пантя сбезобразничал! — крикнул Герка, вскочив со стула. — И получить за это должен! Хватит ему над людьми издеваться! Пусть в тюрьме посидит! А люди пусть спокойно без него поживут!

— Ну уж и тюрьма сразу, — расстроился дед Игнатий Савельевич. — Школьников туда не берут. Нет такого закона.

— А есть такой закон, чтоб у людей деньги отбирать? — ещё громче крикнул Герка. — Чего ты его защищаешь?

— Я его не защищаю, — печально отозвался дед Игнатий Савельевич. — Жалею я его иногда. Уж больно жизнь у него нескладная. А с машиной милиция и без нас разберётся.

— Вот как раз без нас-то она и не разберётся! — И Герка выскочил из комнаты.

Мысль о мести не давала ему не только покоя, но и всего его издергала. Он припоминал и припоминал со всё большим количеством подробностей многочисленные обиды и не менее многочисленные издевательства. Особенно мучило Герку сегодняшнее воровство трёшки. Сначала он хотел сразу рассказать обо всём деду, но даже подумать об этом было стыдно до невозможности.

Собственная трусость угнетала Герку, Он бы давно сбегал к участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову и сообщил бы о предполагаемом Пантином преступлении. Ведь он не стал бы доказывать, что именно Пантя изрезал колёса, зато бы повторял и повторял, что многим известно: около машины утром крутился один только Пантя, а он вам зря крутиться не будет… Но Герка трусил! Вдруг злостный хулиган узнает, кто заявил о нём в милицию?! И постыднее всего было то, что Герка всё равно не сомневался: изрезанные колёса — дело длиннющих ручищ Панти!

Измучился Герка, устал, изнемог, но желание отомстить не унималось, а рослоООООООООО, становилось всё острееееее и даже больнееееееееееее… Ой!

Не выдержав борьбы с самим собой, Герка бросился в милицию, там, заикаясь и спрятав дрожащие руки за спину, рассказал он участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову о том, что колёса мог изрезать только злостный хулиган Пантелеймон Зыкин по прозвищу Пантя.

Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов был хороший дяденька, в посёлке его уважали за строгость, доброту и справедливость, и поэтому он обескуражил Герку своим отношением к его, очень мягко выражаясь, рассказу.

— Сам видел? — довольно грубовато спросил он, снял маленькую фуражку с огромной головы, тщательно промакнул лысину платком, надел фуражку. — Сам, значит, не видел?.. Тогда, значит, и разговаривать нам не о чем. Так мы не работаем. Пантя — элемент, конечно, частично антиобщественный, это всем известно. Но и сваливать на него любое хулиганство без достаточных оснований — не дело. За то, что поделился со мной подозрениями, спасибо. Учтём.

И обескураженный Герка убрел на берег реки, уселся там в очень страшной тоске, бессилии и злости… И ещё ему было почему-то стыдно… Он машинально швырял в реку камешки и никак не мог определить причину стыда… И никогда до этого не испытывал Герка такого одиночества, как сейчас. Он попытался отыскать в душе хоть бы самое ничтожное желание, но уже не мог даже поднять руки с камешком.

Лишь что-то легонько шевельнулось в сознании, когда он вспомнил об этой милой Людмиле, вернее, о её больших чёрных глазах… Чего, интересно, она сейчас делает? Кем командует? Кого учит? Кого информирует, комментирует, анализирует?

А она с тётей Ариадной Аркадьевной сидела на крылечке. Они часа два пробродили в окрестностях посёлка, прошли вдоль опушки леса, рассчитывая, что Голгофа не могла уйти далеко, устали и вот сейчас размышляли о Панте, выясняя вопрос о том, надо ли сообщать в милицию о своих подозрениях.

— Вы знаете, тётечка, — решительно сказала племянница, — мне вот нисколечко не жаль врача-грубияна-эскулапа. Ведь он за всё время ни разика не вспомнил о дочери. Его волнует только машина. И пока вопрос с нею не будет решен, он будет здесь шуметь. Может быть, Голгофа выжидает, когда он уедет?

— Мы можем лишь гадать. Мне лично жаль Пантю, — призналась тётя Ариадна Аркадьевна, — хотя более злостного малолетнего хулигана я не встречала за всю свою жизнь. И я никак не могу понять, что могло толкнуть его на такое изуверство по отношению к машине. А вдруг есть какая-то связь между историей с машиной и уходом Голгофы. Что-то угадывается… Но — что?

— Мне её уход совершенно непонятен. В нём есть нечто таинственное и… подозрительное.

Во дворик ворвался дед Игнатий Савельевич и ещё у калиточки прокричал возбуждённо:

— Герой-то мой, Герка-то мой единственный что натворил?! Участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову на Пантю пожаловался! Пантя, конечное дело, большой специалист по безобразиям, но ведь прежде чем жаловаться, надо факты иметь! Неопровержимые! — Он махнул рукой и так стремительно выскочил из дворика на улицу, будто бы проскользнул в щелочку между досочками калиточки.

Далее он промчался по улицам посёлка с быстротой и легкостью, с какими не передвигался уже лет сорок. И хотя силы ему придавало возмущение, все, видевшие его, скажем прямо, рекордсменский бег, радовались за деда. Но постепенно силы его иссякли, и к участковому уполномоченному товарищу Ферапонтову дед Игнатий Савельевич вошёл медленно и покачиваясь, кивнул и тяжело опустился на стул.

— Как ты знаешь, Яков Степанович, — с трудом сдерживая усталое пыхтение, выговорил он, — в нашем посёлке возле моего дома совершено преступление. Приведена в негодность личная машина марки «Жигули».

— Знаю, знаю, — без всякого интереса выслушал и равнодушно ответил участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, снял фуражку, платком промакнул лысину, помахал над нею фуражкой, надел её. — Знаю, знаю.

— Но тебе неизвестно, кто совершил преступление!

— Пока неизвестно.

Дед Игнатий Савельевич очень тяжело поднялся и гордо заявил:

— Данное преступление совершил я.

— С какой целью? — невозмутимо спросил участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов, помахав фуражкой над головой.

— С целью мести за внука, — вызывающе ответил дед Игнатий Савельевич, снова тяжко задышав, потому что с непривычки врать ему было очень и очень трудно. — Врач, владелец машины, издевался над моим внуком, незаконно ВЫКОЛОТИЛ из меня четырнадцать рублей тридцать копеек, и я отомстил ему.

Участковый уполномоченный товарищ Ферапонтов снял фуражку, долго вытирал лысину платком, надел фуражку и устало проговорил:

— Ну и понесёшь, Игнатий Савельевич, заслуженное наказание по всей строгости закона. Конечно, суд учтет твой немолодой возраст, учтёт также твои прежние трудовые заслуги, но всё равно за дачу ложных показаний придётся отвечать. Можешь идти. А вводить нас в заблуждение на старости лет позорно и постыдно.

— Я… я… я не ввожу… — виновато пролепетал дед Игнатий Савельевич, но, помолчав, собрав силы, с достоинством сказал: — Я преступник, и ты, Яков Степанович, обязан принять меры.