Тимка подбежал к нему, крутнул, катнул — и успокоился: дупель был что надо! Только, правда, пухловатый получился, ну это ничего — даже красивее так. Больше всего Тимка боялся, что дупель лопнет. А такое случается. Даже у дяди Антона первый дупель лопнул. Дед, который учил его, рассердился страшно, сказал в сердцах: «Не стать тебе мастером!» — хотя и сам был виноват: крепко подвыпил перед этим и пережал клепку. Дядя Антон чуть не плакал тогда от обиды: лопнувший дупель — плохая примета.

— Тебе повезло, браток! — сказал дядя Антон и сел строгать клепку.

Тимка принялся выпиливать из сколоченных досок донья. Это тоже не просто. Пила не слушалась, старалась увильнуть от вычерченного циркулем круга. Рубашка на спине Тимки опять взмокла, глаза пощипывало от пота, да еще муха привязалась — крутится у самого носа. Тимка упрямо не выпускал из рук пилу, будто она живая и он не хочет ей уступить: я тебе покажу наших!

А на душе у него — как перед большим праздником. Он чего-то ждет, чему-то радуется: он знает, что завтра будет еще интереснее и веселее. Даже не поднимая головы, Тимка видит дневное сияние за окном, блеск воды, рыбаков на плоту, катера в море. Всему сегодня хватает места в Тимкиных глазах и душе. И не потому, что он делает бочку, просто бочку, а потому, что этой бочке будут радоваться мать, дядя Антон, эта бочка поможет Тимке стать важнее и нужнее для всех других людей.

И бочка была сделана.

Солнце последний раз глянуло из-за сопки, поиграло длинным лучом на обруче и, убедившись, что досветило Тимке до конца, скрылось. Тимка положил молоток, сел на услон. Ладони горели, словно с них сняли кожу. Большой палец на левой руке почернел, пришибленный набойкой, запекся под ногтем. Чтобы не увидел дядя Антон, Тимка прятал его: терпеть не может жалостей, утешений.

Бочка стояла желтая, душистая и важная, оттого что слишком пухлая вышла. Казалось, вот-вот она поднимется на коротенькие ножки и вразвалочку пройдется по бондарке. Дядя Антон толкнул ее, она подпрыгнула, потешно заохала, и, когда остановилась, в ней еще долго пело и звучало внутри.

— Бочка как бубен! — пошутил дядя Антон и скомандовал: — Ну, теперь купаться, товарищ мастер!

От реки они вместе пошли к Тимке домой. Нес бочку дядя Антон на плече. Тимка шагал рядом и старался не глядеть на нее: пусть не думают, что он хвастается. Хвастать можно чем-нибудь не таким, ну, например, перочинным ножиком, значком заграничным или пятеркой в тетради. А это другое дело, это — работа...

Возле икряного домика встретился Лешка. Тимка на всякий случай прижался к дяде Антону, но Лешка от удивления забыл про «выпивоху», кивнул на бочку:

— Твоя, что ль?

Мать уже вернулась с работы. Она успела переодеться и вышла на крыльцо в белом новом платье. Она была сегодня очень красивая и какая-то немножко чужая; может, потому, что Тимка редко видел ее такой нарядной.

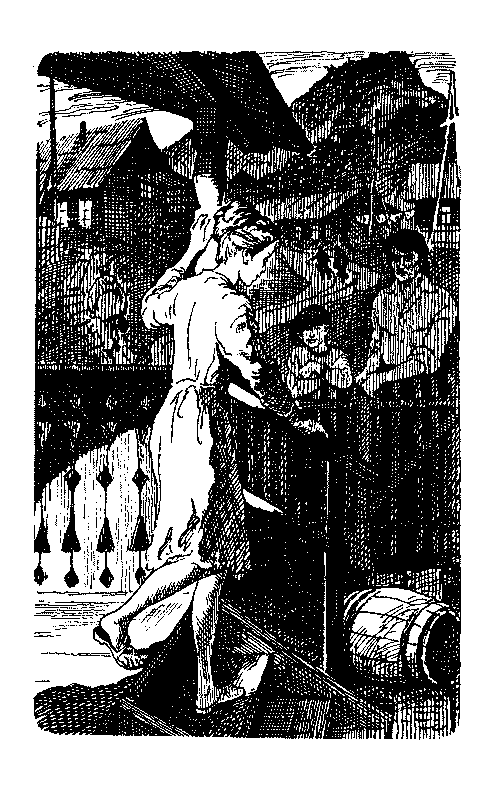

Дядя Антон не вошел в калитку. Он перекинул бочку через забор и легко пустил по доске, проложенной к крыльцу. Бочка стукнулась о ступеньку, гукнула, будто что-то сказала, и замерла желтым шаром у ног матери. Тимка схватил за руку дядю Антона, торопясь и заикаясь, проговорил:

— Пойдемте к нам чай пить...

Дядя Антон глянул на мать, улыбнулся виновато, как всегда в бондарке, и заспешил:

— Ну, я потом как-нибудь, сейчас некогда...

«Какой стеснительней», — подумал Тимка, повернулся к матери — почему она не приглашает? — и сразу понял: что-то неловкое получилось. Мать опустила глаза, покусывала губы, стояла совсем растерянная.

Дядя Антон быстро зашагал по улице.

Мать вошла в дом, остановилась у стола, зачем-то поправила скатерть, а потом долго смотрела из распахнутого окна.

За переулком Тимка увидел Аграфену. Вложив руки под фартук, она привалилась плечом к косяку сеней и не то улыбалась, не то хмурилась. На ней было вчерашнее новое платье.

Тимка сел на крыльцо и задумался. Впервые, может, так задумался. Конечно, глупый он человек, Тимка. Все у него нескладно получается, неловко для других. Почему? Он же хочет, чтобы всем было хорошо. Он же их любит: и мать и дядю Антона. Он любил бы даже Аграфену, если бы она не дразнилась и не щипала за нос. И еще: почему они спрашивают друг о друге у него, Тимки, а сойдутся — поговорить не могут? Смешные все-таки...

Стало темнеть. Дома, деревья сливались, точно кто-то сдвигал их, да так плотно, что они постепенно теряли себя, и только на светлом небе еще виднелись их смутные очертания. Река серебряно белела, и казалось, что весь свет, который был в воздухе, исходил от нее. Потом вспыхнули огни, будто везде сразу чиркнули спичками, и яркими глазами поселок глянул в таежные сумерки.

Дома светились изнутри, были полны жизни, очень знакомой и так мало еще понятной Тимке. Ему подумалось: люди знают друг о друге что-то такое, что он узнает не скоро, когда вырастет. Тимка вздохнул. Он погладил рукой гладкий выпуклый бок своей первой бочки и тихо запел:

КОНИ

Разом прозвучали два выстрела. Петрухин проснулся, и первую минуту ему думалось, что выстрелы раздались во сне. Он припомнил сон: виделось лето, море на юге, тишина... Приподняв подушку и дотянувшись рукой до настольной лампы, Петрухин включил свет. И как-то сразу понял: выстрелы прозвучали на краю села, оба из дробового ружья. Он посмотрел время. Было два часа десять минут.

Море шуршало снежной шугой, несильно билось о ледяной припай. За окном черно стояла ночь. По всему селу на разные голоса тявкали собаки. Где-то далеко топко прозвенел женский смех (затянулось свидание). Сторож на рыбозаводе ударил в рельс — наверное, с перепугу. И все это неярко, сквозь шум моря, и быстро затихло, будто утонув в темноте водных глубин.

Мимо окна резко, торопливо проскрипели шаги; нетерпеливо, чуть слышно взвизгнула собака; уже издали послышались слова команды. Это патрульные ушли на задание.

Петрухин встал, натянул брюки и сапоги, накинул китель. Подумал о патрульных: «Минут пятнадцать они будут идти до места происшествия, минут пять — там, пятнадцать — назад. Итого...»

Из умывальника хлестко капала вода.

Петрухин намочил край полотенца, отер лицо и принялся размеренно ходить по комнате: шесть шагов к двери, шесть — к окну. Это было его привычное напряжение. Он ждал и ни о чем не думал — не отвлекался, но и беспокоился не очень, держал себя «на взводе», как сам определил это свое состояние. Так легче было ему перейти к действию, любому решению.

В два пятьдесят он пошел к телефону, но только протянул руку — зазвучал зуммер.

— Слушаю...

— Товарищ лейтенант! Докладывает старшина Манасюк. Стрелял колхозник Козольков. Дикие лошади напали на его двор, уничтожили сено. Произвел два выстрела жаканами из двуствольного дробовика.

— Ясно, Манасюк.

Старшина помолчал, сильно дыша в трубку, и другим, чуть сонным голосом сказал:

— Товарищ лейтенант, а это те, наши коняги...

— Ложитесь спать.

— Слушаюсь!

Трубка щелкнула, и в окне зашуршало, зазыбилось, подступив черной стеной, зимнее море. У заставы сменились часовые: отрывисто проскрипел снег, звякнули приклады.

Петрухин разделся, лег. Выключил свет. Стены ушли в темень, исчезли, а окна проявились глубокой синью, будто и вправду в них стояла вода. Они были стылые, от них сквозило, и с каждым толчком моря в комнате становилось холоднее. Печь едва теплилась, замирая в темноте угла.

Хотелось сразу уснуть, и он даже скомандовал себе: «Отбой!» Но на сей раз привычка «не сработала». Пришлось поправить подушку, подоткнуть одеяло, повернуться на бок. Медленно, широко закружилась голова, сильнее обозначились удары моря о ледяной припай. Они звучали долго, неотступно, а после стали конским топотом, и этот топот вынес Петрухина в лето, горячий свет, в зеленые, раздольные бамбуковые сопки.