Лишь иногда, в особенно яркий день, заноет у Чоки внутри что-то тоненько и нежно, захочется ему на простор, но тут же он, потосковав, уснет или примется охотиться за комарами и опять позабудет. Ведь был он лягушкой с маленькой головой и маленьким холодным сердцем.

И все-таки та, большая жизнь напоминала о себе.

Дремал Чока как-то утром в своей лужице, воображал, что покачивается на широком листе кувшинки, и вдруг что-то упало сверху в яму. Упало, завозилось, запищало. Глянул — мышь суетится, шарахается от стены к стене. А вот уже начала прыгать на обрыв: прыгнет, упадет, снова прыгнет. «Точно как я»,— подумал Чока, выполз из лужицы и сказал:

— С прибытием вас!

Мышь оторопела, попятилась и забилась под щепку. Виден был лишь ее острый усатый носик.

— Не бойся, — сказал Чока, — я лягушка. Ква-чок!

Мышь высунула голову, обострила черные глазки.

— И прыгать не надо. Бесполезно. Я тоже прыгал.

— Как же быть?.. — скрипнула мышь.

— Так: живи здесь.

Мышь запищала, замотала головой — с ней случился нервный припадок. Она прыгнула на обрыв, и довольно высоко, упала и вновь бросилась на обрыв. Чока не стал мешать — пусть попрыгает! — и уполз к себе в лужицу.

Долго слышалась возня, осыпалась сухая глина. Чока задремал от скуки, а когда проснулся, перед ним сидела грязная, едва живая мышь.

— Дура,— сказал Чока,— комаров здесь много.

— Я не ем комаров... — хило пожаловалась мышь.

— А-а, ты грызунья? Все равно проживешь: тут разной еды хватает — ветер семена, даже орехи заносит.

К вечеру мышь вырыла себе норку в сухой стене ямы, погрызла еловых семян, поточила зубы о какие-то корешки и улеглась спать.

Так и стали они жить вдвоем. Много спали, много ели, и скоро мышь научилась видеть длинные приятные сны — про ту хорошую жизнь, которая была у нее далеко наверху. Вместе они дразнили паука, грелись на солнце, когда оно стояло прямо над ямой. Раз даже проявили храбрость: задавили шмеля. С перебитым крылом (побывал в клюве какой-то птицы) шмель свалился к ним и начал скверно ругаться, грозить своим жалом. Особенно мышь отличилась — ударила его лапой, а Чока утопил шмеля в лужице. За это Чока научил мышь видеть сны о людях. Ей понравилось (она знала людей с детства, жила в подполе дома на краю деревни), и сны у нее были еще более приятные, чем у Чоки.

Мышь заготовила много семян, корешков и орехов, а когда начались холода, простилась с Чокой и спряталась в норку зимовать. Немножко выждав, и Чока зарылся в ил.

Засыпало, занесло снегом яму.

Весной Чока всплыл сквозь воду на свет. Поискал мышь и не нашел ее. Понял: она утонула.

Минуло еще два лета. Чока стал пожилой неуклюжей лягушкой: маленькая голова, пухлый жирный живот, маленькие ножки. Он почти не двигался (что проку в суете!). лишь изредка скандалил с падающими в яму жуками: трещат, шумят — никакого покоя. Сожалел, что жуки слишком жесткие, их нельзя упрятать в живот.

Чока решил для себя: нет ничего более приятного в жизни, чем сладко есть и бесконечно спать. Даже интересные сны о страшноватых и непонятных людях теперь виделись ему редко и как-то неясно, точно сквозь мутную воду. Большой паук с желтым крестом на спине похихикивал в своем углу, глядя на Чоку: радовался, что тот давно уже не может прыгнуть к его паутине. «Несчастный, — говорил Чока, — так трудно добывает еду и еще веселится».

От верхнего, где-то очень далеко шумящего мира Чоке не надо было ничего. Любил он лишь солнце. В полдни, при чистом небе, Чока грел свою сырую, грубую кожу, нежился, замирая в полном беспамятстве, и как бы незаметно переставал существовать.

И в этот день светило хорошее солнце, грело мягко, сквозь легкий туман. Чока уже забылся в ленивой дрёме, когда сверху, из леса, донеслись людские голоса. Один звучный, хрипловатый, другой потише и тоненький. «Так кричат человечки»,— подумал Чока, вспомнив свои прежние сны. Голоса становились громче, а вот уже затрещали сухие ветки под ногами людей. Чока открыл глаза, глянул в слепящее солнцем небо и ожил от колыхнувшей кровь надежды: «Вдруг они увидят меня!..»

Люди подошли, огромные, заслонили от Чоки свет. Тот, что был поменьше, в пестрой рубашке, ойкнул и сказал:

— Папа, смотри, яма!

— Яма, — сказал большой человек. — Старый окоп...

Человечек наклонился. Чока увидел его круглые, чуть испуганные глаза, тихо квакнул (тоже от испуга), и человечек крикнул:

— Папа, там лягушка!

— Лягушка, — согласился большой.

— Вытащим. Она такая старая, бедная...

Большой человек промолчал, глядя куда-то поверх ямы, прикрыв ладонью глаза.

— Папа...

— Ну хорошо. Давай руку, лезь.

Человечек повис над ямой, начал медленно опускаться, все больше загораживая солнце, делаясь прямо-таки громоздким. Чока поджал под себя лапы, напрягся, чтобы отпрыгнуть в темный угол, но не двинулся с места. Человечек был близко, от него пахнуло жарой, запахом сухого леса. Вот он протянул руку, осторожно, дрожащими пальцами сжал спину Чоке (пальцы обожгли такие были горячие), поднял, быстро понес вверх.

И сразу Чока ослеп, съежился на резком ветру, почти оглох. Откуда-то издалека донесся тоненький голосок:

— Вот, спас ей жизнь...

— Молодец! — прозвучал хриплый голос. Замелькали огромные тени, послышался треск, шорох, и стало пусто, тихо.

Чока сидел, привыкая к воздуху, свету, движению травы.

Понемногу он начал различать деревья вдали, сумерки между ними. Уловил запахи цветов, зеленых листьев. А вот ветер донес влажный, густой дух близкого болота. «Мое болото!» — подумал Чока и почувствовал себя на свободе.

«Я сейчас, — решил Чока, — попрыгаю, попрыгаю — и домой».

Он вяло прыгнул, перевернулся в густой траве. Что-то колкое охватило, стиснуло его, он забарахтался, ударился о стебель цветка. Утонул в облаке желтой пыльцы. Совсем рядом, промелькнув черной тенью, каркнула ворона.

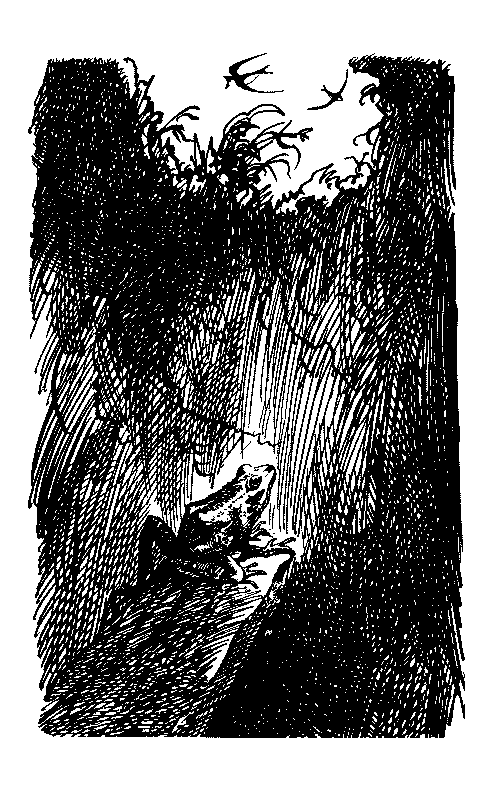

Чока отпрыгнул назад, на чистую сухую глину, и сбоку от себя увидел яму. Она зияла сумерками, прохладой, вечным покоем. Вниз уходили крепкие стены. И там, на дне, было все для приятной жизни: сытная еда, долгие сны, лужица для купания и зимовок.

«Там прекрасно!» — сказал Чока и прыгнул в темноту ямы.