Гусарский ротмистр Евгений Максимов в своих записках того времени упоминает об одной из подобных славянских медалей: «…К моему удивлению и восторгу, встретил я в своём отряде несколько русских солдат, уже исправно здесь воевавших. Особенно поразил меня бравый молодец, отставной пехотной унтер-офицер родом откуда-то из-под Шуи, с достоинством носивший на груди черногорскую золотую медаль „За храбрость“…».[881]

После прекращения военных действий в Сербии император Александр II пытался уладить отношения с Турцией дипломатическим путём. Под его руководством в Ливадии неоднократно проводились совещания. Было выработано особое положение о христианских подданных в Османской империи, но на международной конференции в Константинополе Турция, под влиянием Англии, наотрез отказалась от этих условий. На аудиенции русский царь открыто заявил английскому послу Августу Лофтусу, что если его правительство «…не примет …энергичных мер против Турции, то он будет действовать один…»,[882] но не для того, чтобы завладеть Константинополем, а с намерением заставить Турцию принять условия, защищающие славянские народы Балкан.

12 апреля Александр II подписал манифест об объявлении войны.

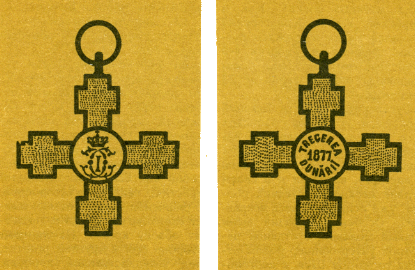

За форсирование Дуная румынское правительство учредило специальный крест «За переход через Дунай». Крест железный, чёрного цвета, четырёхконечный, каждый конец которого с прямоугольным уширением в средней части являет собой как бы самостоятельный крестик; чекан двухсторонний, с рифлёной поверхностью, имеет окантовочный бортик по всему обводу креста. На лицевой стороне его, в круглой розетке, под государственной короной, вензель румынского князя Карла из династии Гогенцоллернов (Кароль I). А на оборотной, в середине точно такой же розетки, помещена дата — «1877», вокруг которой надпись на румынском языке, означающая в переводе «ЗА ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДУНАЙ». Этого знака отличия наряду с румынскими были удостоены десятки тысяч русских солдат, офицеров и генералов — участников переправы 15 июня через Дунай, боёв при Плевне, Шипке, Шейнове и других сражений этой освободительной войны (1877–1878 годов).[883] Все русские солдаты и унтер-офицеры за переправу через Дунай получили из казны по 2 рубля. Кроме того, для десантников, отличившихся в сражении на правобережном плацдарме и за Систовские высоты и город Систово, в дивизию Драгомирова были присланы знаки отличия ордена св. Георгия: «…в Волынский и Минский полки по пять крестов на роту, в Подольский полк — по четыре креста и в Житомирский — по три креста на роту. В санитарную роту было выдано шесть крестов, гребцам понтонов — 12 крестов». Эти награды по старой русской боевой традиции были распределены самими солдатами между достойными.

Георгиевскими кавалерами позднее стали и некоторые солдаты румынской армии, проявив свою отвагу под Плевной. А румынский князь Карл и двое его подданных были награждены русским правительством орденами св. Георгия 4-й степени.[884]

Сразу же после объявления войны русская армия вступила в пределы закавказской территории Турции. Вся армия была разделена на четыре отряда со своими наступательными задачами. Так, ахалуихское подразделение Кавказской армии к 15 мая уже захватило Ардаган, кобулетский отряд двигался на Батум, эриванский — взял крепость Баязет и, соединившись с главными силами, блокировал главную турецкую цитадель — Карс. После безрезультатных атак сильных турецких укреплений под Зевиным русская армия вынуждена была отказаться от дальнейшего наступления, но и удержаться на занятых позициях она уже не смогла.

Подошедшие огромные силы турок заставили снять осаду Карса, отступить до первоначальных рубежей и перейти к обороне. В этот самый момент турки окружили небольшой русский гарнизон крепости Баязет, оставленный для её охраны. Обороняясь за стенами мощной цитадели под командованием капитана Ф. Э. Штоковича, русские воины отбивались от многочисленных атаковавших турецких войск, оставшись без запасов продовольствия и воды. Ручей за пределами крепости, из которого с риском для жизни по ночам брали воду, турки отравили, завалив его выше по течению трупами лошадей. 23 дня гарнизон упорно удерживал крепость, пока не подоспел эриванский отряд и не спас оставшихся в живых.

На Дунайском театре военных действий после форсирования Дуная русская армия повела наступление сразу в трёх основных направлениях: на запад — к Никополю, на восток — к Рущуку и на юг — к Балканам. Последнее направление было главным, по нему двинулся со своей армией генерал И. В. Гурко. Внезапным ударом он овладел Тырновом — древней столицей Болгарии, но Шипкинский перевал был взят только после его обхода — одновременным ударом с фронта и тыла. Это был огромный успех. Но в то же самое время неожиданно резко осложнилась обстановка на западном направлении.

Отряд Криденера быстро овладел Никополем и с ходу мог бы легко взять Плевну, оборонявшуюся малыми силами турок. Но дав трёхдневный отдых войскам, он упустил время. К Плевне подошли большие силы турок под командованием одного из талантливых и смелых турецких военных предводителей Османа-паши, приковав к себе почти на полгода всю главную русскую армию. Промах генерала Криденера стоил русским огромных потерь в живой силе. Трижды армия пыталась штурмом взять Плевну, но все попытки оканчивались лишь большой потерей солдат.

На Шипкинском перевале военные действия тоже были насыщены драматическими событиями. С южного склона к Шипке подступили пятикратно превосходящие силы Сулейман-паши. Началась героическая оборона Шипкинского перевала. С 9 по 12 августа велись непрерывные атаки турецких войск. Сулейман-паша вводил в штурм всё новые и новые резервы. У защитников перевала уже кончались боеприпасы, атаки часто приходилось отбивать штыками и камнями. И в самый критический момент, когда уже остатки русского отряда с небольшой дружиной болгар были окружены и все попытки спасти положение казались безнадёжными, подошла долгожданная помощь от генерала Ф. Ф. Радецкого. Вот как описывал эту оборону один из её участников М. А. Газенкампф: «…Трудно себе представить, что вынесли наши на Шипке. Против сорока турецких батальонов было только три батальона Орловского пехотного полка и четыре болгарские дружины. Эти семь батальонов и отбили десять приступов вшестеро сильнейшего неприятеля… 9 августа наши расстреляли все патроны; значительная же часть ружей и три орудия пришли в негодность от непрерывной стрельбы.

Но если нашим было плохо, то туркам было ещё труднее карабкаться вверх по шипкинским кручам. Нельзя не удивляться железной энергии Сулеймана и беззаветной храбрости его войск, хотя эта фронтальная атака — верх нелепости…»[885]

А вот запись В. И. Немировича-Данченко: «Наши били на выбор, артиллерийские снаряды выхватывали сотни жертв, трупами набились все лощины, случалось, что треть колонны ляжет, не достигнув вершины, кажется, вот-вот пойдут назад, нет — идут новые и свежие колонны, и бой кипит на том же месте, а там, глядишь, с диким криком лезут на наши скалы слева целые ряды красных фесок, и из лесу справа сверкают тысячи ружей, поднимающихся сюда же…»[886]

Турки были отброшены, и началось пятимесячное «Шипкинское сидение». Всю осень и зиму защитники находились в горах, будучи оторванными от основной армии, своих тылов, брошенными на произвол судьбы. Теперь уже не вражеские атаки косили русских и болгарских солдат, а наступившие морозы и метели. Вот как писал в своём дневнике один из офицеров, находившихся в то время на Шипке: «…1 ноября. Буря на горе Николая столь сильна, что несколько часовых было опрокинуто… и унесено в овраг… 1 декабря. Весь день откапывали из-под снега свои жилища, а ночью поднимали на руках в гору артиллерию… 7 декабря… 24 градуса мороза. Снежный ураган… Одежда промёрзла насквозь. 17 декабря. Ночью опять поднялась снежная буря, достигшая… степени урагана… Всю ночь люди были в движении, наблюдая друг за другом, чтобы кто-нибудь не замёрз… костров развести невозможно. Огонь задувает. Ружья и одежда покрыты сплошной снежной корой…»[887]

881

Герои Шипки. ЖЗЛ. М., 1979, с. 396.

882

1861–1911. Крепостничество и воля. СПб, 1911, с. 194.

883

Герои Шипки. ЖЗЛ. М., 1979, с. 30.

884

Не смолкнет эхо над Балканами. Москва — София, 1988, с. 298.

885

Там же, с. 61.

886

Там же.

887

Оськин Г.И., Марачев Н.Н. Изучение боевого прошлого нашей Родины. М., 1971, с. 187, 188.