Но Радецкий доносил: «На Шипке всё спокойно». А за этими донесениями скрывалось множество жертв от холода и болезней. Но несмотря на все нечеловеческие трудности, русские солдаты совместно с болгарскими дружинниками сумели отстоять Шипкинский перевал и предупредить удар Сулеймана-паши в тыл русской армии.

У Плевны тем временем русская армия продолжала ждать дополнительных подкреплений из России. Только один третий штурм Плевны стоил русским 13 тысяч солдат и свыше трёхсот офицеров. Были предложения оставить Плевну до будущего года, но начальник штаба Левицкий заявил, что «…после нового поражения отступление немыслимо ни в политическом, ни в нравственном отношении».[888] После этого Плевну окружили «железным кольцом», пресекли все возможные внешние связи, тщательно провели под руководством Г. Э. Тотлебена, героя Севастополя, осадные работы. Это вынудило турок к активным действиям. Они пытались прорваться сквозь кольцо осаждавших и даже завладели первой линией траншей, но были отрезаны с флангов. Сам предводитель Осман-паша был ранен в ногу и сдался со своей армией. Так кончилась пятимесячная борьба за Плевну.

Последние события воодушевили русских. Командование, несмотря на зиму, повело решительное наступление дальше на юг тремя группами войск. 13 декабря генерал Гурко со своим корпусом двинулся через Балканы к Софии, которую турки надеялись превратить во вторую Плевну. В исключительно тяжёлых условиях, в сильные морозы, по занесённым снегом горным перевалам, прошли русские войска через Балканский хребет, взяли прикрывавшую Софию позицию Ташкисен, а затем сам город и продолжали с боями двигаться к Филипполю и Андрианополю.

Тем временем другой отряд через Троянов перевал вышел за Балканы. К Радецкому на Шипке присоединились Скобелев и Святополк-Мирский. Часть войск была оставлена для охраны Шипки, а другая, перевалив через горы, 27 декабря окружила турецкую армию под Шейново двойным кольцом. 30 декабря 1877 года с армией Весселя-паши было покончено. После этого русские войска, использовав конницу, начали сбивать заслоны и с ходу брать турецкие укрепления. 8 января был взят Андрианополь, а через десять дней русская армия вышла к Сан-Стефано вблизи Константинополя. Это событие потрясло всю Европу. Русские войска уже готовы были захватить столицу Турции, но Англия с Австрией всполошились и стали снова угрожать России войной, как это было уже не раз.

Славной страницей русского военного искусства стало и взятие Карса. К началу войны крепость была реконструирована под руководством английских военных инженеров. Оборонительные сооружения состояли из мощных фортов, каменной стены, опоясывающей город, и цитадели. После того как главные силы турецкой армии были разбиты в Алдажинском сражении, в октябре русские войска возобновили осаду Карса. Штурм крепости был тщательно подготовлен — ему предшествовала 8-дневная бомбардировка фортов — и начался в ночь на 8 ноября. Русские войска предприняли атаку одновременно пятью колоннами, пути подхода подкреплений противника были перекрыты кавалерией… К утру русский флаг уже развевался над цитаделью крепости.

Ночной штурм Карса был необычен и много изучался зарубежными военными деятелями. Он являлся образцом военного искусства.

В феврале 1878 года, после продвижения с боями в юго-западном направлении, война закончилась взятием Эрзерума. К этому времени русские войска на западе стояли под самым Константинополем и ждали правительственного решения. Угрозы западноевропейских держав заставили Россию отказаться от занятия турецкой столицы. Переговоры велись в Сан-Стефано, где 19 февраля был подписан мирный договор. Условия его для России и балканских славян был выгодными, но договор был опротестован Австрией. На Берлинском конгрессе трактат был пересмотрен и значительно изменён в угоду западным державам. Но не принять его России было нельзя — это грозило новой войной с целой коалицией стран. Однако большая часть славянских народов Балкан всё же получила независимость. Россия вернула почти все ранее потерянные земли в Причерноморье и на юго-западных границах.

За участие в этой войне к награждению было представлено огромное число воинов как русской регулярной армии, так и союзных войск, различных ополчений и дружин. В качестве наград в документах фигурируют ордена, медали, нагрудные знаки, бронзовые ленточки на головные уборы с отличительными надписями, георгиевские петлички на воротники и рукава, наградные знамёна, штандарты, серебряные трубы, рожки, чины, деньги и прочее. Многие солдаты были удостоены самых популярных и почётных наград — знаков отличия ордена св. Георгия различных степеней от 4-й до 1-й.

Интересно будет отметить такой случай. За штурм Карса Иван Кравцов был представлен к 4-й степени «Георгия». Но ему полагалась 1-я степень, так как три креста у него уже имелись. Ошибка была исправлена только 25 лет спустя, когда он стал отставным фельдфебелем. Он получил знак 1-й степени, но уже с большим номером, став 450-м полным георгиевским кавалером, хотя в действительности входил во второй десяток.[889]

Представители славянских народов, находившиеся в составе различных ополчений и отличившиеся в сражениях против турок вместе с российскими частями, были так же представлены к награждению этими знаками. Только одна 3-я Болгарская дружина, не говоря о всех других, получила 34 знака, в том числе 10 крестов за бои на Шипке.[890]

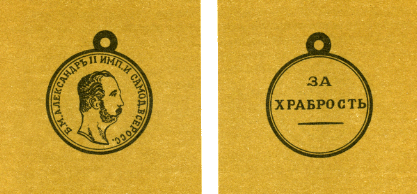

Отличившиеся в сражениях воины мусульманского вероисповедания награждались особым Георгиевским, специально для них чеканенным, солдатским крестом, в розетке которого вместо изображения св. Георгия на коне, поражающего копьём дракона, помещён с обеих сторон знака российский государственный герб: двуглавый орёл. Его зачастую попросту называют «иноверческим крестом». Он представляет большую редкость из-за малого числа награждённых им. Гораздо чаще встречаются медали с надписью «За храбрость», которыми также награждались представители мусульманских народностей, состоявшие в иррегулярных частях и конно-пеших ополчениях Кавказской армии.[891] Эти медали не имели ни степеней, ни номеров, а подразделялись на нагрудные — золотые и серебряные, диаметром 28 мм, и такие же шейные — 50 мм. Выдавались они на Георгиевской ленте.

На лицевой стороне этих наград по традиции помещалось погрудное, профильное, изображение Александра II с круговой титульной надписью; на оборотной, в две строки — «ЗА — ХРАБРОСТЬ», а ниже — фигурный прочерк. Награждение той или иной медалью производилось в зависимости от заслуг награждаемого.

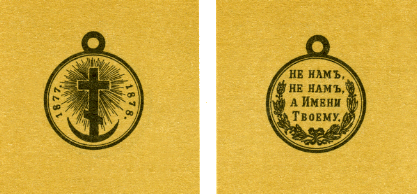

Но основной наградой этой войны являлась медаль (единого образца) диаметром 26 мм, отчеканенная из серебра, светлой и тёмной бронзы (меди). Она выдавалась на двойной комбинированной Андреевско-Георгиевской ленте и предназначалась для ношения на груди.

На лицевой стороне медали изображён (на фоне лучезарного сияния) шестиконечный христианский крест, попирающий турецкий полумесяц; по сторонам его указаны годы войны: слева — «1877», справа — «1878». На оборотной стороне, между двумя лавровыми ветвями, перевязанными внизу лентой, прямая, горизонтальная, четырёхстрочная надпись из библейской фразы: «НЕ НАМЪ, — НЕ НАМЪ, — А ИМЕНИ — ТВОЕМУ».

Серебряной медалью в первую очередь награждались участники обороны Шипки, затем только защитники крепости Баязет. Сам начальник оборонявшегося гарнизона капитан Ф. Э. Штокович, как указывает документ, «…за храбрость и распорядительность, оказанные во время блокады Баязита…» был произведён в чин майора и представлен к награждению орденом св. Георгия 4-й степени.[892]