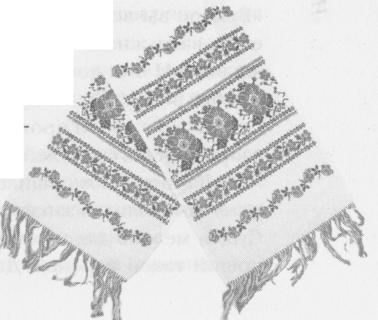

Дионисий оказался то ли в охотничьем домике, то ли в этнографическом уголке. С одной стены смотрела цветная фотография косули, с другой — фотография ежика, на иголках которого красовался подосиновик. На третьей стене висела картина, написанная маслом, и на ней вовсю колосилась рожь. На комоде возле телевизора разевал рот сушеный крокодильчик, над мягким диваном палевого цвета был приделан гобелен, напоминающий рисованый очаг в доме у папы Карло, а на столе, подоконнике и телевизоре лежали украинские вышитые рушнички.

Из боковой двери, шаркая по полу белыми мягкими шле панцами и в белом же велюровом халате, вышел отец Потапий. Медсестричка засмущалась и оставила их одних.

— Да, — сказал Потапий, — да, да! Вот такое золотое место, Дионисий! Сумасшедший дом санаторного типа. Здесь я и укрылся. Тапочки, халат. Питание три раза в день. Покой. Общение. Уважение. Почет. Ты только в нашем монастыре никому не говори, а то завтра же вся братия сюда рванет. Хлынет, понабьется, не протолкнешься потом!

— За что тебя сюда? Я никогда не думал, чтобы в сумасшедшем доме…

— Так это владыка за меня походатайствовал. Сказал — это мой протодиакон, берегите его как зеницу ока. Я им тут иногда пою. Они романсы уважают. Ну я им — романсы. «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу»… А иногда — пророчествую.

— А ты умеешь? — хмыкнул Дионисий.

— Дело нехитрое. Петь сложнее. Попросит меня какая?нибудь медсестра или нянечка, а мне что — жалко, что ли? Я ей и говорю: «у вас на сердце печаль», «вы часто думаете о том, что вас недооценивают», «вы способны на гораздо большее». А потом сразу — про будущее.

— А про будущее что?

— «Вы сейчас перед поворотом вашего пути». «Вскоре вы встретите человека, который повлияет на вашу жизнь». «Вы на пороге нового периода жизни». И они довольны! Это ведь так и есть! Попробуй возрази!

— А что с гобой произошло? — Дионисий окинул взором стены с косулей и очагом, — Что, пассажир?

— Да нет, — поморщился он, — Там, в музее, пропажу заметили: из запасников у них что?то пропало. Сущая мелочь для них. Прихватили сторожа — хороший такой паренек. Да он мне клялся, что там, в этих музейных кладовых, веками это все лежит невостребованное! В пыли! Собаки на сене! Спрятали от народа и радуются! Сторожа — в тюрьму, а я — сюда, от греха подальше!

— Понятно, — помрачнел Дионисий, что?то соображая. Посидел с Потапием и заторопился к себе.

В келье у себя взял, что осталось, — кусочки мощей святого великомученика Пантелеймона и поехал в музей, где располагался монастырек Потапия.

Пришел к директрисе и, развернув, бережно положил все на стол — темненькие такие мелкие — мелкие щепочки.

— Вот, я вам возвращаю!

— Что это? — с брезгливым недоумением воззрилась она на него, — Труха какая?то…

— Мощи святого великомученика Пантелеймона, — ответил он.

— Не берем! — твердо ответила она.

— Так ведь это украдено было у вас! — воскликнул он.

— Молодой человек, — она с достоинством покачала головой, — вы нам предлагаете какой?то, извините, сор. А у нас были украдены, если хотите знать, музейные ценности — кортик времен адмирала Ушакова, перстень с печаткой императора Павла I, статуэтка «Пастушки», принадлежавшая роду графа Шереметева…

Дионисий снова завернул мощи, положил их в нагрудный карман подрясника и вышел в монастырский двор.

Почти сразу следом за ним вышла и она. Села к водителю, который включил мотор. Дионисий, проходя мимо, вдруг решил похулиганить: очень уж он был оскорблен за «труху» и за «сор».

Он нагнулся к ее открытому окну и спросил:

— А вы тут единственный пассажир или есть еще?

Прежде чем машина тронулась с места, она успела ответить, величаво откинувшись на спинку сиденья:

— Пассажир тут только я, — и взмахнула рукой, подала сигнал водителю: вперед.

…Отец Потапий вскоре вышел из больницы, написал владыке прошение о том, чтобы ему вернуться в родной Свято — Троицкий монастырь. При этом он обещал по — прежнему сослужить владыке, где бы и когда бы это ни потребовалось.

И через весьма малое время его можно было снова наблюдать расхаживающим по Афонской горке и пробующим голос.

— А! а! а! — поначалу звучало на низах, с благородной хрипотцой, потом раздавалось басовитое ворчание и можно было разобрать: «Прободи, владыко», «Пожри, владыко», а потом уже шел широкий раскат, заканчивающийся настоящим грозным завоем на «Господи, помилуй».

Ветер разносил это по монастырю, и звук словно задерживался в низинах, как запах доброго афонского ладана, изготовленного без добавления парфюмерных отдушек.

Дионисий же — написал икону Целителя Пантелеймона, сделал в ней ковчежец, положил туда мощи и подарил эту икону мне. Она и сейчас сияет у меня, как окно в Небесное Царство.

А мощи у отца Потапия — иссякли. Сколько раз Дионисий просил его, завидев на Афонской горке:

— Ну, поскреби по сусекам! Дай ну хоть чьи, хоть кого…

Но тот только трогал себя бережно пальцами за горло и выдавал во гласе трубнем:

— О! о! о! Во — о-о — он — мем! Прэ — му — у-дрость!..

«Наши» и «немцы»

Муж мой некогда работал в отделе литературы журнала «Огонек». Это были те времена, когда практически упразднили цензуру и в журнал потекли всякие разоблачительные материалы, являющие подлинную сущность советской власти. Тогда?то и позвонил моему мужу писатель Евгений Попов и попросил его принять у себя некоего кагебешника, который хотел бы, что называется, дать признательные показания.

— Понимаешь, — сказал Попов, — он в конце семидесятых «вел» «Метрополь» и анализировал прослушку, которая была установлена в квартире Евгении Гинзбург, где альманах и готовился к изданию. И вот этот перец теперь мне сообщает, что я, видите ли, из всех говоривших вызвал у него наибольшую человеческую симпатию и он бы хотел мне повиниться и вообще излить свою душу. Но я как вспомню, о чем мы тогда в этой квартирке, выпивая и веселясь, болтали и что он тут же и прослушивал, так мне дурно становится, а сам он мне так противен, так противен, что я ни за что не хочу с ним встречаться.

Ну ладно. Пригласил мой муж этого кагебешника (назовем его Ч.) на разговор, тот пришел к нему в журнал и принес статью, в которой он разоблачал антинародную деятельность своей организации. Пока мой муж правил стиль, подчеркивал смутные места, убирал общие фразы, разговорились. Мой муж, который и в юности, и в молодые годы изрядно натерпелся от коллег Ч., принялся ему задавать вопросы. Так они и сидели друг напротив друга через стол: Ч, — напряженно, стараясь запихнуть ладони куда?то себе под мышки, а ступни — поглубже под стул, а мой муж — небрежно развалясь в рабочем кресле и постукивая карандашом по столу. На минуту мой муж вдруг представил, что именно так, только ровно наоборот — Ч. в кресле, а мой муж скукожившись на стуле, — они могли бы сидеть совсем недавно, только тогда бы вопросы задавал ему Ч.:

— Ну — ну, а поподробнее? А когда вы вышли на Попова? А какова была цель операции «Метрополь»? А кто был в этом деле вашим осведомителем? Вы не вполне искренни, вы увиливаете от прямого ответа… Мне интересно все — явки, контакты, провокационные действия… А как вы сами оказались сотрудником органов?

Короче говоря, мой муж многое узнал о своем визави: тот был на фронте, прошел Сталинград, был изранен, потом, после госпиталя и войны, окончил юрфак, стал адвокатом, а уж оттуда перешел на службу в органы. Статья его вскоре появилась в «Огоньке» и произвела фурор. Называлась она «Железные челюсти партии», как?то так.