В ноябре 1988 года ГосНИИ ГА сформировал группу, которая на Ми-8 и Ми-6 провела всестороннюю и тщательную проверку методики Алькова. Мнение участников исследовательской группы было единодушное: методику внедрять и применять в Аэрофлоте. 15 декабря 1988 года ведущими специалистами института было подписано (и утверждено начальником ГосНИИ ГА) соответствующее заключение.

Евгений Филиппович Альков был смелым и решительным человеком, его коллеги по профессии хорошо это знали. В 1988 году Альков получил от В.П. Колошенко предложение стать командиром вертолета в кругосветном путешествии. Другое дело, что как раз в это время врачебная комиссия готовила документы на снятие Алькова по состоянию здоровья с летной работы и что этот перелет и вовсе не состоялся, — ценно само предложение.

К концу 80-х здоровье Евгения Филипповича ухудшилось. И дело было не только в возрасте и болезнях. С началом перестройки дело всей его жизни стало рушиться на глазах. В родном Нюрбинском авиапредприятии Ми-6 гнили на стоянках, первоклассные пилоты, в подготовку которых были вложены и огромные деньги, сидели на земле, теряли квалификацию. Но Альков продолжал работать: пропагандировал свои методики, не раз выступал на страницах периодической печати, в том числе в газете якутских летчиков «Северная трасса». Он еще надеялся, что его опыт будет востребован. В 1992 году у Алькова случился первый инфаркт, а 15 октября 1996 года, на 62-м году жизни, его не стало.

Признание заслуг Алькова — летчика и исследователя нашло свою официальную оценку. В 1968 году он был награжден значком «Отличник разведки недр» Министерства геологии СССР, в 1973 — Почетной грамотой Верховного Совета Якутской АССР, в 1977 — орденом «Знак Почета», в том же году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный пилот СССР».

Наталья ПРИКЛОНСКАЯ (по материалам книги «Его жизнь — вертолеты» автора-составителя И.Е. Негенбли)

И С Т О Р И Я

Картотека Баршевского

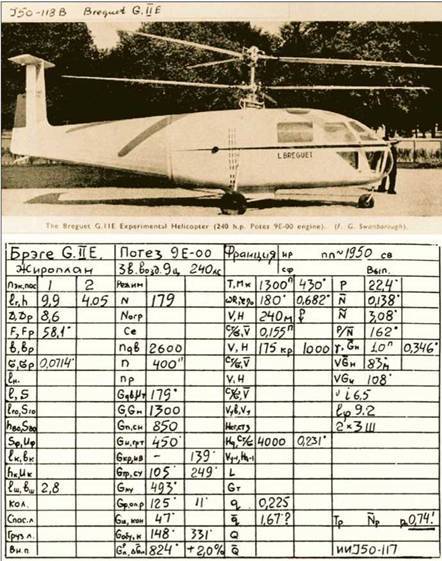

Карточка, посвященная французскому вертолету Breguet G.II E

Владимиру Борисовичу Баршевскому — одному из соратников и сподвижников Н.И. Камова, ушедшему из жизни пять лет назад, судьба подарила яркую и насыщенную жизнь. Творческое наследие Баршевского велико. Широко известны его труды в области вертолетостроения. Однако есть на творческом счету В.Б. Баршевского работа, которую он делал по большей части для себя, поэтому знают о ней немногие. Речь идет об уникальной картотеке вертолетов, самолетов, авиационных двигателей и литературы по авиационной технике, которая и сегодня может служить бесценным источником точных сведений. На небольших по формату карточках содержится информация об истории создания, внешнем виде, размерности и свойствах летательного аппарата или авиационного двигателя.

Владимир Баршевский родился в 1921 году в семье врача. После окончания школы поступил в Московский энергетический институт, но в 1942 году перевелся на самолетный факультет Московского авиационного института.

В годы Великой Отечественной войны судьба свела студента Володю Баршевского с Николаем Ильичом Камовым, который не только руководил конструкторской группой на заводе № 456, но и преподавал на самолетостроительном факультете МАИ. По просьбе Баршевского Камов стал руководителем его дипломной работы «Двухместный двухвинтовой вертолет поперечной схемы». Баршевский предложил проект вертолета с трехлопастными винтами диаметром 5,9 м, полетной массой 522 кг. Проектная скорость вертолета составляла 200 км/ч, динамический потолок — 3250 м. В отзыве на работу Баршевского профессор А.М. Черемухин писал: «Дипломнику пришлось проделать очень большую самостоятельную работу, и в целом он отлично справился с поставленной задачей, представил полный и хорошо разработанный проект».

В феврале 1946 года Владимир Баршевский с отличием окончил МАИ и по распределению пришел на завод № 456 к Камову. Вскоре Баршевский становится ближайшим помощником Николая Ильича. Тандем Камов — Баршевский оказался и прочным, и плодотворным. Конечно, Камов — конструктор от Бога был в этой «связке» лидером, Баршевский — верным сподвижником, дотошным инженером-расчетчиком в области аэродинамики и прочности вертолета. Много сил отдал молодой инженер борьбе с «детскими болезнями» соосного вертолета. Вместе с С.Б. Герштейном, Д.К. Ефремовым, М.А. Купфером, Б.М. Литваковым, Э.А. Петросяном, Л.А. Поташником, Г.В. Якеменко и другими талантливыми камовцами В.Б. Баршевский искал способы «лечения» повышенной вибрации, недостаточной путевой устойчивости, малых запасов по отношению к автоколебаниям типа «флаттер» и «земной резонанс», опасного сближения лопастей несущих винтов соосного вертолета.

В октябре 1951 года на совещание в Кремль были приглашены ведущие конструкторы вертолетов. На повестке дня стоял вопрос о создании советского военного вертолета. Николай Ильич предложил проект тяжелого вертолета продольной схемы, способного перевозить 30–40 бойцов пехоты с полной выкладкой. Однако задание на создание вертолета получили два ОКБ — А.С. Яковлева и М.Л. Миля. Приказом министерства ОКБ Камова перебазировали в Тушино, где предстояла доводка достаточно интересных, но малоперспективных тогда вертолетов Ка-10 и Ка-15.

В это сложное для камовцев время Баршевский предложил проект летательного аппарата, соединяющего в себе свойства самолета и вертолета, реализация которого выдвинула ОКБ Камова в число ведущих не только в нашей стране, но и в мире. Первоначально это был заявленный от трех авторов — Н.И. Камова, В.В. Никитина и В.Б. Баршевского — проект «X»: на центральную часть серийного самолета Ли-2 предполагалось установить соосные несущие винты диаметром 20 метров. В дальнейшем винтокрыл «X» стал винтокрылом Ка-22. Он предназначался для быстрой переброски армейских подразделений и десантной техники общей массой 5000 кг в район боевых действий и в тыл противника. Суммарная мощность двигателей приближалась к 12000 л.с., максимальная скорость полета — к 400 км/ч. Баршевский вел и направлял расчетноисследовательскую работу на всех этапах создания винтокрыла. Огромный по объему и сложности труд увенчали успешные полеты и 8 мировых рекордов Ка-22 по скорости полета и по грузоподъемности.

В период с 1952 по 1962 год ОКБ Камова, занимаясь винтокрылом, что уже само по себе требовало предельного напряжения всех возможностей коллектива, дало путевку в жизнь пяти типам соосных вертолетов: многоцелевому Ка-15, Ка-10М, Ка-18, Ка-25 (Ка-25ПЛ, Ка-25Ц). В это время Владимир Борисович возглавлял расчетно-экспериментальный отдел ОКБ — подразделение, объединяющее отделы аэродинамики, прочности, а также экспериментальные испытательные установки, обеспечивал научное, экспериментальное и расчетное сопровождение проектов. С его непременным участием выбирались основные параметры создаваемых вертолетов.

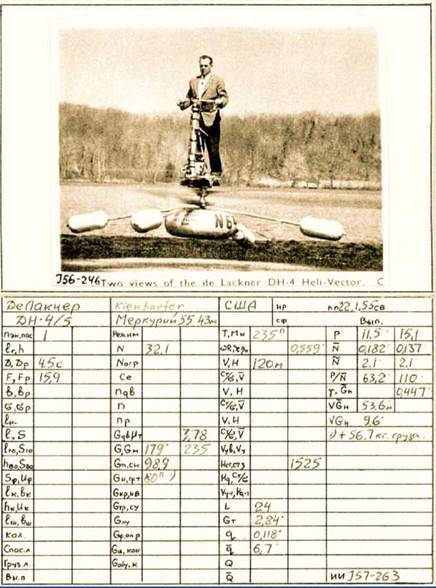

Карточка, посвященная американскому вертолету DH-4 Heli-Vector

По мере становления ОКБ сложился «ближний» круг Николая Ильича Камова, в который входили заместитель главного конструктора М.А. Купфер, директор завода Н.Н. Приоров, заместитель главного конструктора и организатор серийного производства В.Н. Иванов, первый заместитель Камова В.И. Бирюлин, начальник отдела технического проектирования А.Г. Сатаров. Входил в этот круг и В.Б. Баршевский, которого отличали широчайшая эрудиция и глубокие познания в области вертолетной науки. Одно только мешало ему в общении с коллегами — язвительный и высокомерный тон в разговоре с некомпетентными, по его мнению, людьми. Неудивительно, что Баршевский нажил себе немало недругов. Но были у него и верные друзья, в их числе — Николай Ильич Камов, сохранившие доброе отношение к Володе Баршевскому до конца своих дней. Главный конструктор неоднократно пытался «пробить» Баршевскому в Министерстве авиационной промышленности должность своего заместителя. Однако для сына «врага народа» (в 1938 году по ложному доносу отец Владимира был арестован, а затем расстрелян) это сделать было практически невозможно. Только в 1957 году Камов своим распоряжением предоставил ведущему конструктору В.Б. Баршевскому права и обязанности заместителя главного конструктора по расчетным и экспериментальным работам, с правом подписи и утверждения внутренних и внешних документов.