Летающие лодки довольно простой конструкции «Савойя» С-16бис закупили в Италии в 1923 г. По аэродинамической схеме это двухстоечный биплан деревянной конструкции с двигателем «Фиат» А-12бис мощностью 300 л.с. и четырехлопастным толкающим винтом. По внешнему виду самолёт напоминал М-9. Он развивал скорость до 185 км/ч, (крейсерская – 120 км/ч), дальность полета – 550 км, при продолжительности до 4 ч. (на экономическом режиме). Экипаж – три человека. Лодку отличала довольно высокая прочность.

После поступления С-16бис на Черноморский флот решили провести их испытания, результаты которых и дали основания усомниться в их возможностях и, следовательно, целесообразности решения о их приобретении. По результатам испытаний составили Акт, в котором члены комиссии Григорович, Бессонов, Лудзе, Истомин сделали вывод о непригодности самолёта в качестве боевого и предложили оставить его до замены с пониженными требованиями и в качестве учебного. Обращает внимание, что Акт в январе 1923 г. заверил секретарь военной прокуратуры Верховного суда тов. Блауберг.

В справке №31 морского отдела от 30 августа 1923 г., подписанной Негеревичем, в разделе самолёты, мнение о приобретении более прямолинейное: «Поступившие на вооружение 27 С-16бис боевыми не являются». Пришлось выяснять, кому пришла в голову идея приобретения небоеспособных самолётов? Для выяснения круга лиц, причастных к закупке С-16бис, в октябре 1923 г. создали комиссию под руководством председателя НТК Дубинского.

В ноябре 1923 г. в соответствии с приказом главного начальника флота (так в документе РГВА) и начальника главного управления Воздушного флота В.Ф. Розенгольца назначена комиссия для испытаний С-16бис в следующем составе: начальник Севастопольской школы лётчик Семёнов, морской лётчик Томашевский и др. К комиссии прикомандировали морского лётчика Столярского. (Столярский был год в Италии, его и Акашева считали виновными в приобретении С-16, так как он был в качестве представителя Воздухофлота в Италии и слушателем морской академии. Когда Столярского стали оформлять в Италии на допуск к полётам на С- 16, чтобы застраховать его на 100 тыс. лир., потребовалось пилотское свидетельство, которого у него не оказалось).

Из Заключения особой комиссии, выявлявшей виновных в покупке гидросамолёта С-16бис (к этому времени приобретено 32 самолёта):

«1. Первоначальная инициатива закупки С-16бис возникла не в Москве, а в Риме и нашла своё выражение в письмах Файнштейна и Агашева, а затем и Столярского на имя Начальника Воздухофлота с предложением заказать С-16, а до того времени в России не было никаких разговоров.

2. Ни Акашеву, ни Столярскому от Главуправления Воздушного флота при отправлении их за границу директив дано не было.

В заключении комиссия решила: «главным виновником является начальник Воздухфлота Знаменский, неосмотрительно доверившийся заявлениям Акашева и Столярского и начальника моротдела, и, не проверив эти заявки в НТК Воздухфлота, дал согласие на покупку С-16бис. О виновности Столярского дать заключение после повторных испытаний С-16 с его участием».

В январе 1924 г. Акт комиссии был направлен прокурору Верховного суда Сегал о.

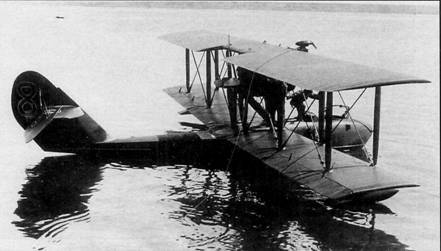

Летающая лодка Савойя С-16бис

Более полная характеристика С-16бис на основе опыта эксплуатации содержится в отзыве начальника моротдела:

«1. Не обеспечивается стоянка на открытом воздухе, так как теряются регулировки, появляются трещины в обшивке.

2. Невозможен выход на берег без спуска, а при наличии его с тележкой.

3. Невозможность установки самолёта на лыжи.

4. Мала мореходность.

Эксплуатация «Савойи» в мирное время возможна только при наличии оборудованных спусков и палаток по побережью в связи с чем Моркомандование настаивает особенно в открытии теперь же постов в Ак-Мечети, Очакове, Феодосии, Керчи».

К началу 1926 г. в морской авиации числилось 30 С-16бис. Впоследствии, несмотря на их непригодность, приобрели ещё партию из 50 машин, которые эксплуатировались почти до 1935 г. Правда, в последние годы на них отрабатывали только руление по воде.

К сожалению, строительство отечественных гидросамолетов МУ-1 и МР-1 не могло исправить положения, так как их мореходность оставляла желать лучшего. В ближайшей перспективе ни отечественные конструкторы, ни отечественная промышленность ничего дать не могли, перспективные разработки отсутствовали, а морская авиация нуждалась в более современных самолетах.

Продолжение следует

Самолеты Дмитрия Григоровича

Михаил МАСЛОВ

Продолжение. Начало в № 4,5/2012 г.

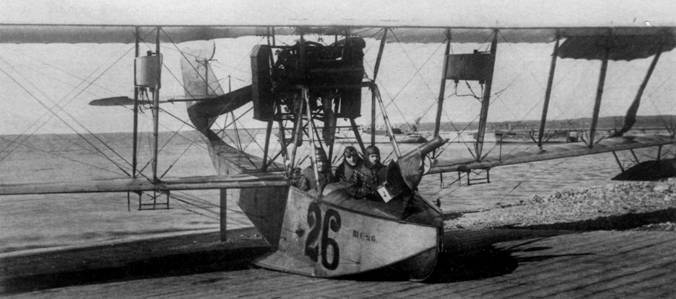

Балтийская летающая лодка М-9 (ЩС-26) с бортовым номером «26» в сентябре 1916 г. базировалась на станции Церель

Этот самый многочисленный гидросамолет русской постройки оказался одновременно и наиболее известным творением Григоровича, принесшим ему заслуженное признание как конструктору. По своему назначению М-9 определялся как морской разведчик, однако использовался как многоцелевой аппарат, с различным успехом выполняющий функции бомбардировщика и патрульного самолета. Дополним эти сведения уточнением обозначения самолета – на военную службу этот аппарат принимался как ЩС – «Щетинин с Сальмсоном».

Летающая лодка М-9 явилась последовательным развитием М-5 под более мощный двигатель «Сальмсон» 140-150 л.с. и соответствующим увеличением размеров. Экипаж состоял из двух человек, сидящих рядом. При этом впереди имелось еще одно место для воздушного стрелка, вооруженного пулеметом «Максим» или «Виккерс», установленном на треноге. В случае необходимости место стрелка занимал правый летчик (наблюдатель), в отдельных случаях экипаж состоял из трех человек.

Первый опытный экземпляр М-9 построили в ноябре 1915 г., после чего, по причине зимней погоды, его отправили в Баку, где в конце декабря М-9 впервые подняли в воздух. По результатам испытаний, проведенных в январе 1916 г., самолет показал хорошую мореходность и послушность управления, свободно преодолевал волну высотой 0,5 метра, легко выходил из воды и отрывался в воздух. В полете показал высокую устойчивость и мягкость управления на виражах.

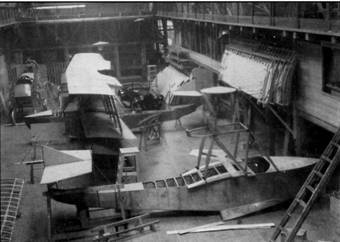

Постройка первого опытного М-9 на ПРТВ в 1915 г. Заметным отличием данного экземпляра являлся сферический обтекатель топливного бака и двигателя «Сальмсон»

Панорама сборочного цеха ПРТВ представляет два строящихся ранних М-9, оборудованных боковыми «жабрами»

Сообразуясь с благоприятными отзывами о летных испытаниях, 4 февраля 1916 г. завод Щетинина предложил изготовить и поставить 50 М-9 до 5 июня текущего года. Это предложение было принято. Затем последовал заказ еще на 65 машин (со сдачей серии в августе), позже – еще один на 165 М-9 (сдача в ноябре). На Балтике «девятки» первыми поступили в мае 1916 г. на авианесущий корабль «Орлица», затем – на 2-ю авиастанцию в Кильконде.

С появлением М-9 хорошие характеристики летающих лодок Григоровича обратили на себя внимание не только русского морского командования. 30 июня 1916 г. в Петрограде были получены телеграммы от морских агентов из Лондона и Парижа с просьбой о высылке союзникам чертежей и фотографий М-5 и М-9. Дополнительным подтверждением крупного успеха Д.П. Григоровича стало награждение конструктора в апреле 1916 г. за создание летающих лодок М-5 и М-9 орденом св. Владимира 4-й степени.