Рубили свои же, радульские мастера на все руки, плотники — Михаил Абрамович с сыновьями Павлушкой да Илюшкой. По давнишнему обычаю, старались плотники отдирать с прежних ветхих избушек доски и плахи, изукрашенные той поразительной тонкости старинной резьбой, и приколачивали те доски на новые дома. Но случалось, что резьба не всегда сохранялась целой, к тому же оконные проемы на новых домах были больше и потому прежние наличники не всегда подходили. И тогда искусные плотники пускали новую резьбу, но рисунок повторяли прежний.

Образовался в селе колхоз. Стали строить скотные дворы, конюшни, овощехранилища; тут было не до украшений. А потом началась Отечественная война. И только лет через пятнадцать после победы, как поприбавилось у радулян достатка, так началось новое строительство домов. К этому времени старый плотник Михаил Абрамович скончался, главными мастерами стали его сыновья Павел и Илья.

И прежде выстроенные, и новые дома они покрывали теперь не дранкой, а железом или шифером, поднимали их на белокаменный или кирпичный фундамент, а стены украшали резьбой, опять-таки повторяя старинный, от отцов и дедов идущий рисунок. Подешевел распиленный на механических пилорамах тес, и они стали обшивать узкими реечками-дощечками все радульские дома подряд. И не просто обшивали, а «в елочку» — наискось так и наискось эдак. А потом красили стены, да не каким-то там скучным бурым суриком, а красками яркими, светлыми, веселыми, разным цветом: зеленым, голубым, желтым, а самые узоры расцвечивали белым, коричневым, красным, даже серебром. Последним к новому дому являлся радульский тракторист Алеша Попович и водружал на его крыше жердь — мачту телевизора.

И стало село Радуль на высокой горе с белой церковью на отлете ну прямо как разноцветная картинка.

К этому-то времени и купил Георгий Николаевич крайний к оврагу домик.

Понятно, что самые нарядные дома в селе принадлежали обоим братьям-плотникам. Стояли они рядом и словно соперничали друг с другом: оба голубые, с узорами, игравшими красками тех цветов, какие можно было достать в городе.

Но недолго пришлось старшему брату Павлу любоваться своим созданием: он неожиданно скончался.

После него осталась хозяйкой его вдова, Евдокия Спиридоновна, иначе бабушка Дуня, — самая старая жительница Радуля.

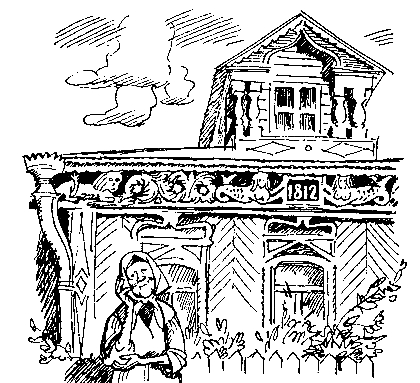

И она сама и ее дом считались своего рода радульскими достопримечательностями. Под крышей вдоль всего фасада шел подзор — широкая, в три пальца толщиной, резная доска. По ее краям справа и слева было вырезано по льву и по русалке, между которыми тянулись стебли каких-то заморских растений, а посреди доски стояла дата — «1812».

Георгий Николаевич знал, что доска эта была перенесена с прежней избушки еще свекром бабушки Дуни Михаилом Абрамовичем, а на ту избушку, в свою очередь, ее перенесли с предыдущей, срубленной легендарным прапрадедом, крепостным крестьянином, чье имя потомки позабыли. Возможно, он первый в селе прославился как искусный мастер-плотник и резчик по дереву, перенявший затейливые узоры с белокаменной резьбы владимирских храмов.

Евдокия Спиридоновна чрезвычайно гордилась своей редкостью. По ее просьбе Алеша Попович выкрасил доску особенно весело: львов — желтой охрой, растения — зеленой краской с красными цветочками, фон — лазурью, русалок — наполовину розовенькой, наполовину серебрянкой, а знаменитую дату — белой краской.

Доска эта была предметом долголетней зависти соседа и деверя бабушки Дуни. Илья Михайлович предлагал старушке ее променять на овцу, на поросенка, на годовалую телку, предлагал любую вещь из своего хозяйства, но бабушка Дуня была непреклонна и неизменно отвечала:

— Не продается моя красота деревенская, не меняется. Георгий Николаевич всегда приводил к старушке свои экскурсии, чему очень обижался Илья Михайлович: ведь он искренне считал свой дом самым красивым в селе — от верхнего конька и до белокаменного фундамента его хоромы были сплошь раскрашены, сплошь покрыты — затейливой резьбой и правда походили на теремок из сказки.

Сейчас старик сидел на лавочке перед своим палисадником и грелся на солнышке; завидев экскурсию, он было радостно затряс бородой Ильи Муромца, но сердито отвернулся, когда увидел, что Георгий Николаевич подвел ребят к резному крыльцу бабушки Дуни.

— Смотрите, как мастер острой стамеской и долотом искусно вырезал на доске-подзоре всякие украшения, — объяснял Георгий Николаевич. — Видите, как он тщательно работал — не самих львов и русалок вырезал, а фон, на котором они сидят. Такая резьба называется «глубокой». Осторожно работал мастер. Одно неверное движение руки — и часть узора отколется, бери другую доску, начинай сызнова. А знаете, что было в 1812 году?

— Конечно, знаем. Нашествие французов под предводительством императора Наполеона Бонапарта, — с апломбом ответила Галя-начальница.

— Ив том же году враги были изгнаны из России, — добавил Игорь.

Бабушка Дуня, давно выглядывавшая из окошка, не выдержала, показалась на крыльце. Черный кот вышел следом за ней и начал ластиться у ее ног. Старушка с виду казалась настоящей бабой-ягой: маленькая, сгорбленная, со сморщенным личиком цвета дубовой коры. Была она, однако, бабой-ягой доброй: ребятишек в чугунах в русской печке не варила, никаких красных девиц в чуланы не запирала. Глаза ее, черные и проворные, смотрели хитро, подозрительно, но одновременно и ласково.

— Что это вы на мою избу загляделись? — спросила она, шамкая своим беззубым ртом и улыбаясь.

— Любуемся, Евдокия Спиридоновна, любуемся, — говорил Георгий Николаевич.

— Какой красивый ваш дом! — запели девочки.

— Можно у вас попить? — попросил Игорь.

Бабушка Дуня вынесла на крыльцо ведро и старинный деревянный расписной ковшик в виде уточки с клювиком, с глазками, с перышками.

Ребята пили воду и восхищались резьбой на ковшике, выдолбленном из единого кленового чурбачка.

Но у бабушки Дуни достопримечательности были не только по наружным стенам ее прелестного дома, а и внутри него.

— Евдокия Спиридоновна, москвичи очень хотят посмотреть, что у вас за стенами бережется. Может, вы покажете? — попросил Георгий Николаевич.

— Да уж и не знаю, — заколебалась бабушка Дуня и оглядела ребячьи ноги.

Все поняли, моментально расшнуровали кеды и разулись.

Бабушка Дуня повела босоногую экскурсию через сени в свою кухоньку. Тесной толпой ребята заполонили помещение.

Кухонька была маленькая, закоптелая, иконы в углу теснились совсем черные, обвешанные пучками лекарственных трав. Гостеприимно и уютно пахло этими травами, смолой от бревенчатых стен и козьим молоком. На лавку вспрыгнул кот, еще чернее, чем иконы; в сказках такие коты обычно живут у ведьм и у колдуний.

Три четверти кухни занимали два громоздких сооружения — русская печка и ткацкий стан. Вся жизнь бабушки Дуни ютилась на пятачке между ними.

Кроме кухни, была еще парадная горница, как у всех жителей Радуля, считавшаяся священной и неприкосновенной; туда разрешалось заходить лишь близким родным, и то по большим праздникам. Даже Георгий Николаевич в то недоступное место никогда не заглядывал. Сейчас дверь в горницу была плотно закрыта.

Хозяйка между тем села на табуретку перед ткацким станом и своими проворными, темными и костлявыми руками принялась за работу.

Именно стан, а не станок — так называют на Владимирщине это очень сложное изобретение древних времен. На деревянной с подпорками станине стояла рама с тесным строем натянутых нитей основы.

Раз! — и бабушка Дуня передвигала справа налево челнок, тянувший за собой длинную тесьму, сшитую из пестрых тряпок, разрезанных на ленты. Одновременно она нажимала ногой на планку-педаль, снизу выскакивала деревянная планка и прижимала отрезок тесьмы к готовому полотнищу.

Два! — и бабка передвигала челнок слева направо, нажимала ногой на другую педаль, и следующий отрезок тесьмы плотно прилегал к полотнищу.