Вот эта замечательная таблица.

«4156 (= 1351 год до н. э.) — 27 марта, александрийский полдень;

4456 (= 1051 год до н. э.) — 26 марта;

4756 (= 751 год до н. э.) — 25 марта;

5056 (= 451 год до н. э.) — 24 марта;

5356 (= 151 год до н. э.) — 23 марта (на самом деле равноденствие было 24 марта);

5656 (= 148 год н. э.) — 22 марта (истинное — 21 марта);

5956 (= 48 год н. э.) — 21 марта (истинное — 19 марта);

6256 (= 748 год н. э.) — 20 марта (истинное — 17 марта);

6556 (= 1048 год н. э.) — 19 марта (истинное — 14 марта);

6856 (= 1348 год н. э.) — 18 марта (истинное — 12 марта)».

«В годы Навунасара, — пишет далее Матфей Властарь, — равноденствие было вечером 25 марта, в годы же Филиппа Арифея — в полдень 24 марта, во дни же, когда Христос своею смертью смерть умертвил, — в полночь на исходе 25 марта. Когда же отцы составляли пасхалию, равноденствие было 21 марта. Ныне же оно 18 марта».

Итак, по своей шкале равноденствий Матфей Властарь называет пять основных хронологических вех древней и средневековой истории:

1) Правление Навунасара = Набонассара в Ассирии; считается, что «эра Набонассара» началась в 747 году до н. э. Возможно, впрочем, что имеется в виду Набополассар, правление которого относится к концу VII века до н. э.

2) Правление Филиппа Арифея (эпоха Александра Македонского); то есть, по Скалигеру, — середина IV века до н. э.

3) Время страстей Христа (Воскресения).

4) Время составления пасхалии (традиционно — на Первом Вселенском соборе, хотя сам Властарь об этом определенно не говорит).

5) Время самого Матфея Властаря — первая половина XIV века н. э. (1333 год).

Если обратиться теперь к таблице равноденствий, приведенной в книге Властаря, и посмотреть, когда (согласно «астрономии Властаря», то есть одни сутки за 300 лет) равноденствие было отмечено в указанные Властарем для событий 1–5 дни, то получим:

1) Навунасар (равноденствие, по Властарю, 25 марта): от 900 года до н. э. до 600 года до н. э.

2) Филипп Арифей (равноденствие, по Властарю, 24 марта): от 600 года до н. э до 300 года до н. э.

3) Страсти Христа (равноденствие, по Властарю, 23 марта): от 300 года до н. э. до 0 года н. э. (то есть до начала нашей эры).

4) Первый Вселенский собор, составление пасхалии (равноденствие, по Властарю, 21 марта): от 300 до 600 года н. э.

5) Матфей Властарь (равноденствие, по Властарю, 18 марта): от 1200 до 1500 года н. э.

Сразу отметим очень хорошее согласование с принятой сегодня скалигеровской версией хронологии: все скалигеровские даты (этих событий) находятся внутри приведенных (по Властарю) временных границ, кроме даты страстей Христовых: по Скалигеру, она должна быть около 30 года н. э., тогда как таблица равноденствий Властаря показывает верхнюю границу в 1 году н. э.

С другой стороны, мало того что хронология равноденствий Матфея Властаря основана на неверной теории весеннего равноденствия, она еще противоречит и всем им же самим приводимым явным датам, за исключением, пожалуй, лет его собственной жизни! (Еще раз поясним, что Властарь приводит не только неправильные дни равноденствий, но и пользуется неправильным значением скорости точки весны: одни сутки за 300 лет вместо примерно 128 лет.) Властарь указывает явные даты в годах «от Адама» только для трех из пяти перечисленных выше событий:

— для года страстей Христовых: 5539-й «от Адама», то есть 31 год н. э.;

— для времени составления пасхалии — после 743 года н. э. (см. главу 1);

— для своего времени: 6441-й «от Адама», то есть 1333 год н. э.

Но по его же таблице равноденствий страсти Христовы не могли быть датированы позже чем 1 годом н. э., а составление пасхалии не могло происходить позже 600 года н. э. И только для своего времени Властарь дает непротиворечивые указания.

Перед нами явно итог незавершенной работы по составлению хронологии, в которой не устранены даже очевидные противоречия. Ясно, что эта работа действительно велась в Константинополе в XIV веке, но до ее завершения и канонизации было еще очень далеко. Работа была прервана, вероятно, как уже говорилось, в связи с падением Византийской империи и потому осталась незавершенной. Ни дата Рождества Христова, ни другие даты церковной истории так и не были канонизированы православной церковью в Византии (до падения Византии в XV веке). Сегодня ясно, что это было отражением трезвого взгляда специалистов Константинополя на тогдашнее состояние хронологии. По-видимому, они даже не ставили пока вопрос о канонизации, рассчитывая продолжить и завершить свою работу в будущем. Однако частные лица могли иметь свои взгляды на хронологию, не свободные, как мы видим на примере Матфея Властаря, от серьезных противоречий. Климишин пишет: «Что же касается Восточной церкви, то она избегала пользоваться ею (эрой от Р. X.), так как споры о дате рождения Христа продолжались в Константинополе до XIV века. Впрочем, по-видимому, бывали исключения. Так, в таблице дат пасхи, составленной в IX веке, на весь 13-й Индиктион (877-1408) Иоанном Пресвитером (священником Иоанном. — Авт.) рядом с годом от сотворения мира, кругами Солнца и Луны, эпактами проставлен также и год от Рождества Христова».

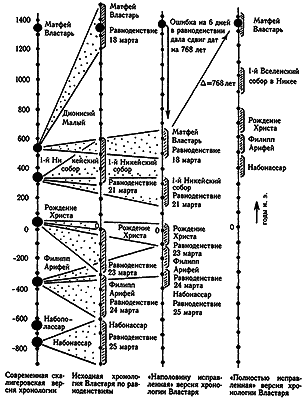

Согласование этой незавершенной и противоречивой хронологии с принятой сегодня версией Скалигера показывает, что именно последняя благодаря трудам Скалигера и его школы легла в основу привычной нам сегодня хронологической шкалы древней и средневековой истории. Рис. 70 показывает в сравнении:

а) современную версию хронологии (фактически — скалигеровскую);

б) исходную хронологию равноденствий Матфея Властаря;

в) равноденственную хронологию Властаря после исправления в ней только одной из двух его ошибок в теории весеннего равноденствия — скорости смещения точки весны;

г) хронологию равноденствий Матфея Властаря после исправления обеих его ошибок — как скорости смещения точки весны, так и ошибки на 6 дней в определении современного ему равноденствия.

Рис. 70. Сравнение скалигеровской хронологии с «равноденственной хронологией» Матфея Властаря, а также с его «наполовину исправленной равноденственной хронологией» и «полностью исправленной равноденственной хронологией» (которая, впрочем, все еще остается ошибочной, хотя и в меньшей степени)

Замечание. Нельзя не отметить в пункте «в» замечательное обстоятельство: при указанной «датировке по равноденствию» время жизни самого Матфея Властаря «уезжает вниз» в VI век н. э., то есть именно туда, в ту эпоху, где сегодня «помещен» хронолог Дионисий Малый. Напомним нашу гипотезу: не приписан ли Дионисию Малому какой-либо вариант текста Матфея Властаря?

Хорошо видно, что хронология Скалигера (= наша современная, общепринятая версия) является «смесью» исходной хронологии равноденствий Матфея Властаря и его же хронологии равноденствий с исправлением только одной из двух его ошибок (ср. второй и третий столбцы на рис. 70 с первым столбцом). Правда, Скалигер «уточнил» все датировки, доведя их до указания года, месяца, числа, а иногда и часа дня. Современная историческая наука с серьезным видом упоминает лишь годы из датировок Скалигера. Полные же его «даты» можно найти в текстах XVII века (например, Хронографе 1680 года). При этом, скажем, в случае с эрой Набонассара Скалигер уточнил дату в пределах промежутка времени по исходной хронологии равноденствий Властаря, а для датировки страстей Христовых воспользовался «полуисправленной» хронологией Властаря. Самого же Матфея Властаря он «раздвоил»: первый экземпляр Матфея Властаря (= оригинал) оставил на месте (согласно исходной хронологии равноденствий (см. второй столбец на рис. 70), а второй экземпляр Матфея Властаря превратил в Дионисия Малого и отправил его в VI век н. э. (по «полуисправленной хронологии» — см. третий столбец на рис. 70).