Дидье наш не говорит ни «да», ни «нет». Парень, конечно, понимает, что перед ним лопух, самый подходящий овощ. Словом, тут же предложил Дидье войти в долю: разузнать, когда именно владельцев не будет, забраться туда вдвоем и очистить квартиру.

— И Дидье вот так, просто, согласился? — послышался чей-то вопрос.

— Вот так, просто, и согласился, — кивнул Пьер.

— Нет, нет, неправда, это он меня заставил! Это Жак подбил меня, силком заставил лезть в окно! — закричал что есть силы Дидье.

Брижит замахала руками:

— Будешь потом объяснять. Тебе слова не давали.

— И вот, в четверг, когда Дидье должен был приехать сюда, в республику, он решил заняться этим дельцем, — продолжал Пьер. — Жак сказал, что он уже все разузнал, что квартира пуста, прихватил мешок для ценных вещей, и, когда городок утих и стало темно, два молодца оказались у дома. Жак как специалист мигом выставил стекло в окне, велел Дидье лезть, а сам остался на стрёме… — Пьер остановился. — Остальное пусть доскажет Дидье, — добавил он вдруг.

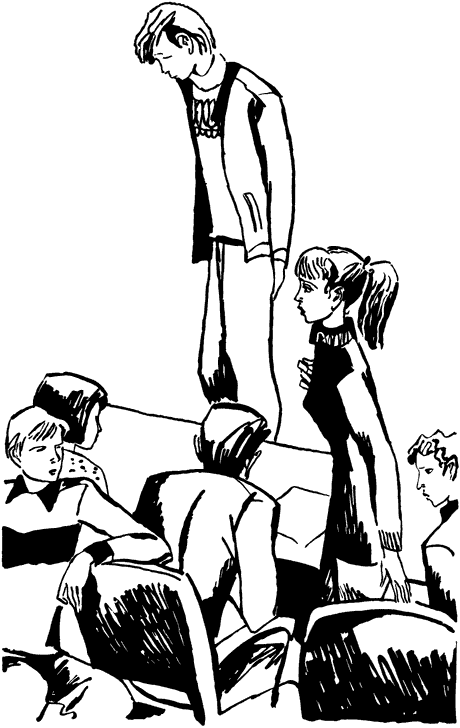

Дидье переступил с ноги на ногу, посмотрел кругом затравленным взглядом.

— Чего тут досказывать? — буркнул он. — Вы же сами знаете: в комнате загорелся свет и я увидел Патоша. Он сказал: «А, Дидье? Почему ты еще не в республике? И вообще, что ты здесь делаешь?» Вот что он сказал… А я… я стоял перед ним…

Удержаться от смеха было невозможно. Старейшины ясно представили себе всю картину. Дидье еще ниже опустил голову.

Ему-то было не до смеха.

— Я доскажу, — снова поднялся Пьер. — Как раз мама и Патош поехали в Ла Мюр посоветоваться с врачом, потому что у мамы головокружения. Было ужо темно возвращаться на машине по горным дорогам, и врач сказал, что лучше им переночевать у него дома. Ночью Патош, который еще не успел уснуть, услышал, что кто-то царапается в стекло, и вышел посмотреть. Вот, в общем, и все.

Наступило молчание. Старейшины смотрели на Дидье.

— Ну, что вы на меня все выпялились? — взорвался он вдруг. — Что вы от меня хотите? Чего ждете? Надевайте наручники, если вы так решили!

— Помолчи-ка, парень, — хладнокровно вымолвила Брижит. — Кто хочет высказаться?

— Пускай забирает свои вещи и катится вон из республики! — раздался крик.

— Никаких наручников! Просто дать ему под зад, и пусть уходит!

— Нам такие не нужны!

Голоса всё повышались.

Но вот снова поднялась Клоди, и понемногу даже самые горластые замолчали.

— Можно, я скажу? — начала Клоди. Она оглянулась на Пьера, встретила его ободряющий взгляд и продолжала: — Я все знаю по себе. Знаю, каково сейчас Дидье — лучше никому этого не знать. Вот я и думаю — всегда легче сказать «нет», чем «да». За «нет» никто не отвечает. За «да» — тот, кто его сказал, должен непременно отвечать. В Париже меня было легче всего отправить в исправительную колонию — там надо мной не надо было стоять и следить, кем я стану. Но приехали наши Жюльены, и взяли меня сюда, и послали меня учиться, и поручили мне воспитывать Шанталь, и я теперь каждую минуту должна думать о моих словах и поступках, потому что Шанталь — маленькая обезьянка и все у меня перенимает. И вот я думаю: опять-таки проще всего выгнать из республики Дидье, дать ему пинка в зад, как сказал здесь кто-то. — Клоди вздохнула, переводя дух. — Я не знаю, что решат старейшины, но, мне кажется, нужно Дидье помочь. Нужно, чтоб он оставался в республике и чтоб никто из нас никогда не вспоминал об этом четверге. Как будто его никогда не было. И сам Дидье тоже должен о нем забыть. Вот. У меня все.

Клоди замолчала, нервно теребя рукава своего вязаного свитера. Лицо ее горело: никогда еще не приходилось ей говорить так много, а главное — решать чью-то судьбу. А что решалась судьба Дидье — понимали все ребята.

— Я — «за», — первый громко сказал Пьер и поднял руку. — Клоди права, надо оставить Дидье здесь и навсегда это дело забыть. Дать слово и себе и другим — не вспоминать никогда.

— Не вспоминать никогда, — как эхо, отозвалось в комнате.

Множество рук, тонких и толстых, красных, испачканных чернилами, землей, красками, и нервных, хорошо отмытых, поднялось в ответ.

Дидье обвел всех глазами и вдруг заревел бурно, оглушительно, как маленький.

— Я… я больше не буду-у… — услышали старейшины старое, как мир, обещание.

35. На танцах

Снаружи был дождь, в лаково-черных мостовых отражались, дробились огни реклам, фары автомобилей, красные огонечки стоп-сигналов. Чешуйчатым разноцветным куполом нависали над улицей прозрачные пластмассовые зонты. А здесь теплый туманчик плыл по залу, смазывая все краски, сглаживая линии, дымки сигарет, кофейные пары, поднятую ногами танцоров пыль. Танцоры отплясывали, не щадя себя, и шейк, и твист, и собственные талантливейшие импровизации — смесь ритуальных плясок торжествующих людоедов с партерной гимнастикой. Особенно отличалась одна пара — высокий, с маленькой головкой парень, похожий на жирафа в рубашке жирафьей расцветки, и его партнерша — худенькая, как мальчик, продавщица из магазина Монопри, которую здесь все знали и звали просто Люсьенн. К величайшему восторгу присутствующих, они во время танца несколько раз сделали кульбит в самом центре зала.

Те, кто пришел на этот праздник, организованный рабочим молодежным журналом, чувствовали себя свободно и просто. Папаша Люссо отгородил небольшую стойку у окна, наготовил бутербродов, пива, кофе. Три музыканта — пианист, аккордеонист и ударник — были тоже свои парни и самозабвенно отбивали такт своими инструментами, все поддавая и поддавая жару танцорам. Здесь не нужно было церемонно подходить к даме и, кланяясь, приглашать ее на танец. Достаточно было крикнуть издали: «Люсьенн, давай потопчемся немного», или просто сделать знак, означающий: «Пойдем попляшем». Девушки тоже не отставали от парней и, не чинясь, выбирали себе партнеров по вкусу. Рири, пришедшему вместе со своей «стаей», пришлось всерьез отбивать такие атаки: его рост, плечи, а главное, уверенный и небрежный вид ввели девчонок в заблуждение — те, кто не знал его, думали, что это взрослый, самостоятельный парень. К тому же и манеры у него были, пожалуй, не такие развязные, и это нравилось. Каждой, кто его приглашал, он говорил извиняющимся тоном:

— Простите, мадемуазель, но я не танцую.

— Не умеешь, что ли? Так я научу, — не сдавалась приглашающая.

— Простите, мне нездоровится…

— Вот еще воображала… — недовольно бормотала девушка и уходила искать другого партнера.

Рири скучливо провожал ее глазами: хорошенькая и как будто неглупая, но до чего же ему сейчас безразличны и эти красотки и танцы!

Он был смутен, зол, взбудоражен. Только что в соседнем помещении, служившем обычно раздевалкой спортсменам, проходило собрание фабричной ячейки. Люди выкладывали все, что наболело: придирки администрации и охранников, которые следят, чтоб никто не «болтался» по цехам, не переговаривался с товарищами, не распространял заводскую многотиражку, не собирал деньги на «Народную помощь» — словом, чтоб никто и не помышлял поднять голос против хозяев.

И Камилл Дилон, слесаренок, которого Рири знал по Бельвиллю еще с детства, схватил Вожака за рукав:

— Посмотри, что я получил…

— Да знаю я, отлично знаю, — вырывался Вожак.

— Нет, ты все-таки посмотри… — не отставал Камилл.

Из нагрудного кармана куртки он вынул сложенный вдвое картонный прямоугольник. На первой странице — синяя карта Франции с серпом и молотом вверху. На второй — имя владельца Камилла Дилона и название заводской ячейки. На третьей — клетки для отметок о внесенных взносах. Партийный билет французского коммуниста!

Вожак покраснел:

— У моих бабки и деда знаешь сколько таких билетов…[2] десятка три с лишним, наверное. Ведь они старые коммунисты. И хранят их год от года, как самые большие ордена…

2

Члены Французской коммунистической партии ежегодно меняют свои партийные билеты.