Тут выступили два или три академика, из которых я запомнил последнего. Это был А.Н. Туполев[420]. Его выступление, как и предыдущие, сводилось к восхвалению меня как президента и необходимости, по его мнению, продлить мои полномочия. О Келдыше он и не упомянул. Получилось неловко. Взял слово А.Н. Косыгин, желая, очевидно, поправить дело. Он был краток. Начал с главного: есть решение. После его выступления, подобные туполевскому, прекратились. Однако никто теперь не просил слова. Я обратился еще раз к Собранию и, смотря на рядом сидящего Арцимовича[421], сказал: «Что же вы молчите? Подумайте, в какое положение ставите вы Мстислава Всеволодовича?!» Арцимович попросил слова и сказал, что поставленный вопрос для них неожиданный, и они не могут успеть собраться с мыслями, но что М.В. Келдыш имеет все качества для хорошего президента. После выступления Арцимовича дело пошло более гладко, ораторы поддержали кандидатуру М.В. Келдыша, и Собрание быстро подошло к концу. Согласились и с намеченным сроком выборов. Они состоялись 15 июня 1961 г.

Будучи избран, М.В. Келдыш быстро погрузился в работу. Я старался как можно меньше мешать. Иногда я выступал в поддержку какого-либо предложения только потому, что считал необходимым поддержать первые шаги Келдыша, даже если и не был вполне согласен с ними. Так, я выступил с поддержкой его плана перестройки отделений Академии наук, хотя судьба химических отделений (их стало три) уже тогда мне внушала опасения. Я выступил в поддержку предложенного им установления предельного возраста для работы академика на выборном посту. Я не мог поддержать и до сих пор считаю ошибкой изменение Устава Академии наук в сторону предоставления права членам-корреспондентам самим выбирать членов-корреспондентов.

Назревали изменения и в моей жизни.

«…Не могу не отметить присущее Александру Николаевичу личное обаяние, которое неотразимо действовало на всех людей, вступающих с ним в контакт». Из воспоминаний академика В.В. Коршака.

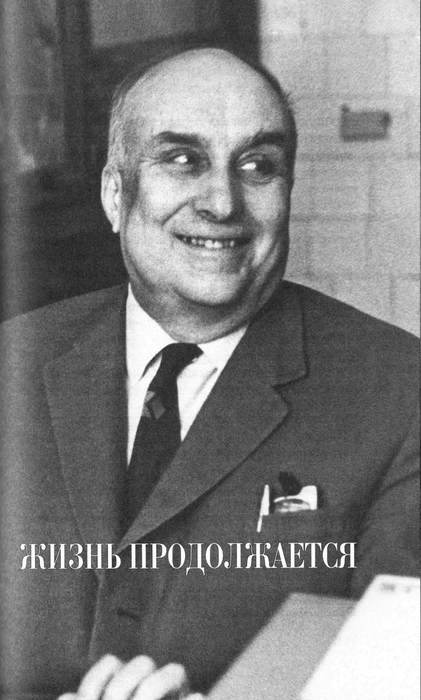

А.Н. Несмеянов в лаборатории кафедры органической химии химического факультета МГУ. Конец 60-х гг.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Первые постпрезидентские годы

Я остался членом Президиума Академии наук, а с 1963 г. стал академиком-секретарем созданного Отделения общей и технической химии. Дело в том, что к этому времени в структуре Академии наук произошли серьезные изменения. Суть их в том, что отделения стали более узкоспециализированными, более компактными, и родственные отделения были объединены в образованные секции Президиума Академии наук. Во главе каждой секции стоял вице-президент.

Так были созданы: секции физико-технических и математических наук (вице-президент акад. В.А. Котельников)[422]; секция химико-технологических и биологических наук (вице-президент сперва академик Н.Н. Семенов, затем академик А.Н. Белозерский, а потом академик Ю.А. Овчинников)[423]; секция общественных наук (вице-президенты менялись и сейчас это академик П.Н. Федосеев)[424]; секция наук о Земле (образовалась позднее; вице-президент академик А.П. Виноградов)[425]. В секцию химико-технологических и биологических наук вошли отделения: общей и технической химии; физикохимии и технологии неорганических материалов; биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений; физиологии и общей биологии. Вице-президентом по общим вопросам и первым заместителем М.В. Келдыша стал академик М.Д. Миллионщиков[426]. Хочу тут же сказать, что когда бы я ни обращался к М.Д. Миллионщикову, по служебным ли делам, по личным ли вопросам, я постоянно встречал с его стороны помощь, понимание и содействие.

В феврале 1962 г. постановлением Президиума Академии наук СССР мне была присуждена золотая медаль имени М.В. Ломоносова за совокупность работ в области химии. На годичном собрании Академии М.В. Келдыш вручил мне эту медаль.

Я не писал, что в 1961 г. я был выбран иностранным членом Королевского общества Великобритании. Это была большая честь, и я пополнил тем самым немногочисленную семью советских ученых, удостоенных этого звания. Сейчас иностранными членами Королевского общества кроме меня являются академики В.А. Амбарцумян[427], И.М. Виноградов, А.Н. Колмогоров и Н.Н. Семенов.

В январе 1963 г. произойти серьезные изменения в моей личной жизни. Я смог зарегистрировать свой брак с Мариной Анатольевной Виноградовой. Я нигде еще не писал, что она, так же, как и я, «абсолютная» вегетарианка по убеждениям. Мы поселились в профессорской трехкомнатной квартире в здании Московского университета. Раньше, когда был ректором МГУ и строил университет, я не думал, что сам буду жить в университетской квартире. Летние месяцы я теперь проводил (до 1969 г.) на кооперативной даче в Новом Иерусалиме, а с 1972 г. — на кооперативной даче во Внукове, где мы живем большую часть года и где сейчас, сидя за письменным столом в большом светлом кабинете, я пишу эти строки. А Марина Анатольевна сидит за роялем в соседней «музыкальной» комнате и еще и еще проигрывает и «пропевает» только что законченный ею вокальный цикл «Кармен» на стихи А. Блока, написанный по просьбе лучшей из лучших камерных и оперных певиц и исполнительниц роли Кармен в опере Бизе — для Елены Васильевны Образцовой[428].

Марина Анатольевна по профессии преподавательница французского языка и без малого 20 лет проработала в МГУ. Как плод ее преподавательской и особенно методической работы явился написанный ею «Курс французского языка», выпущенный в 1973 г. издательством «Высшая школа» в качестве учебного пособия. Увлечение же музыкой, вернее композицией, пришло к ней тогда, когда мы вместе стали читать вслух стихи. Хотя никакого специального музыкального образования Марина Анатольевна не имеет, она стала класть на музыку наши любимые стихи русских и советских поэтов. Мелодика стиха, музыкальная интонация фразы у нее получались удачно. По совету В.И. Мурадели она стала заниматься в секции самодеятельных композиторов при Московском Доме композиторов под руководством опытного и строгого педагога композитора Ю.Б. Объедова. С тех пор сочинение романсов стало для нее не только любимым занятием, «хобби», как выражаются теперь, но и серьезным делом ее жизни. Прослушивание каждого нового ее произведения в ее исполнении — для меня большая радость (фото 99).

У нас постепенно образовался домашний кружок «поклонников» ее музыки. Среди них прежде всего Людмила Михайловна Миллионщикова-Мухина, жена (а ныне вдова) Михаила Дмитриевича Миллионщикова. Это выдающаяся личность, как по разносторонности ума, так и по талантливости. По образованию она инженер по аэродинамике. Но ее поэтический дар сегодня не имеет себе равного. Ее картины, выполненные в пастели, поражают глубиной мысли и живописной яркостью образов. Марина Анатольевна положила на музыку двенадцать ее стихотворений (а всего их у Мухиной — более двух тысяч!) и получила ее одобрение. Чтобы закончить разговор об «увлечениях», добавляю еще, что и мы с Мариной Анатольевной тоже пишем стихи. А на даче в Новом Иерусалиме мы немало летнего отпускного времени отдали живописи: у нас с ней вместе (то есть писали-то мы порознь) около 150 полотен, написанных маслом. Они украшают (во всяком случае, с нашей точки зрения!) нашу университетскую квартиру (фото 97).