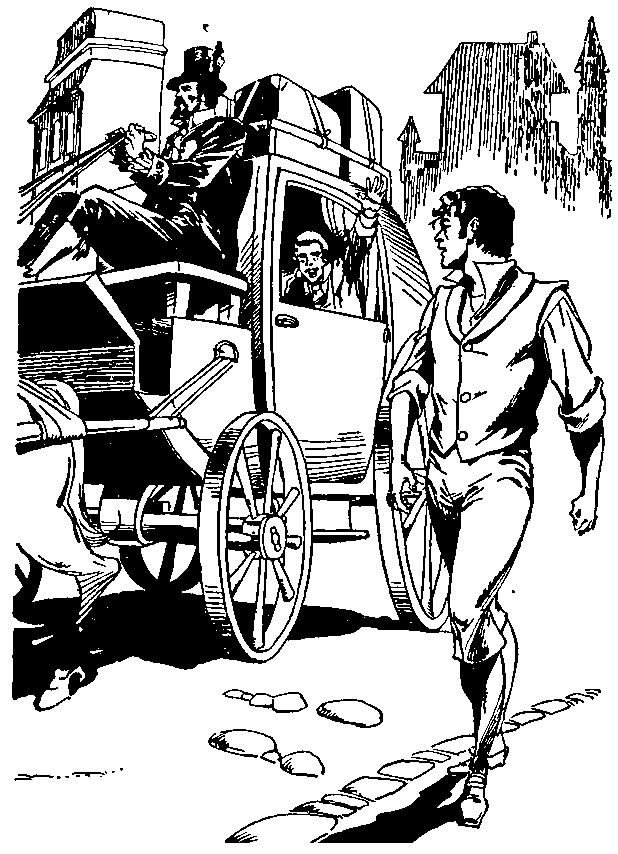

Неожиданный приезд.

— Нет, я не болен, — сказал я. — Просто я слишком много трудился над работой, которая наконец окончена. Теперь я смогу отдохнуть.

Мы подошли к моему дому, и радость моя сменилась страхом. Что если чудище все еще у меня в спальне?! Я боялся увидеть его, но еще больше боялся, как бы его не увидел Генри!

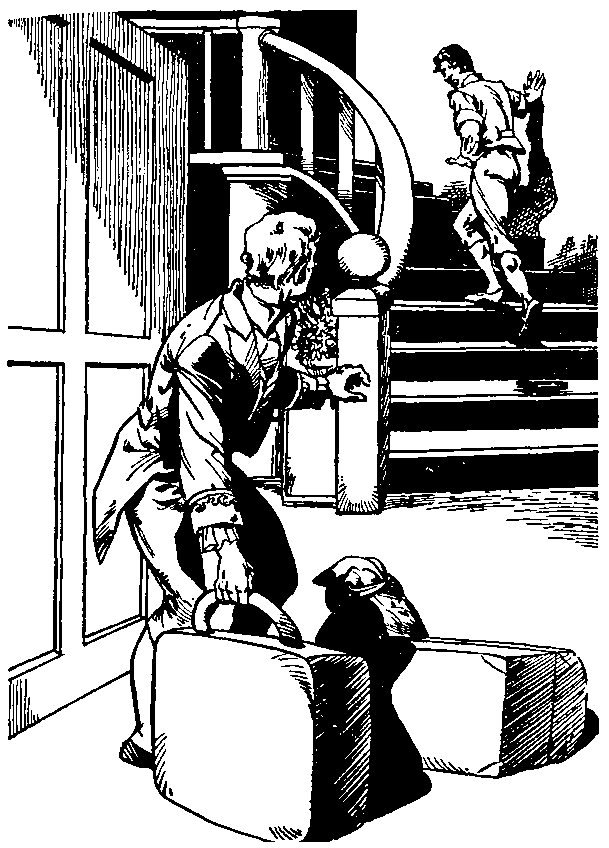

Не дав Генри опомниться, я взбежал по лестнице. Обливаясь холодным потом, повернул я дверную ручку. И у меня вырвался глубокий вздох облегчения: спальня была пуста! Я весело пригласил Генри войти.

От радости я расхохотался, я хохотал так громко, что Генри смотрел на меня с изумлением. Но потом, когда я стал прыгать через стулья и хлопать в ладоши, он поистине испугался.

Я боялся того, что может ждать меня наверху.

Взяв меня за плечи, он принялся меня трясти.

— Ради бога, Виктор! Ты и вправду болен! Что с тобой?

Тут мне почудилось, что к двери крадется чудище, я выкатил глаза и крикнул, тыча пальцем в пустоту:

— Генри, это все из-за него! Спаси меня, Генри!

Генри тряс меня, стараясь привести в себя, а мне казалось, что это само чудовище схватило меня в охапку. Я отбивался от него кулаками, пока не упал в изнеможении на пол, весь дергаясь и трясясь.

Как же испугался, наверное, мой верный Генри! Но мне не дано было это понять, потому что я был не в своем рассудке потом еще несколько месяцев. Генри ничего не сообщил о моей болезни родным, нет, и вдобавок он все это время ухаживал за мной день и ночь с преданностью и любовью.

Пока я был болен, мне непрестанно мерещилось мое страшное чудище. Генри не обращал внимания на мой дикий бред, считая его порождением больного рассудка.

Это все он, он!

Лишь весной, почти полгода спустя, начал я понемногу выздоравливать. Мрачность оставила меня, и скоро я снова превратился в того веселого друга, какого знал и любил Генри.

Я понимал, сколь многим я ему обязан и старался выказать ему свою признательность.

— Милый Генри, — сказал я ему однажды, — ты всю зиму возился со мной вместо того, чтобы ходить в университет, о котором так долго мечтал. Как же мне тебя отблагодарить?

— Ты выздоравливай окончательно, а больше мне ничего не нужно, — ответил мой добрый друг.

Но настал наконец такой день, когда я повел Генри в университет и познакомил с моими учителями и другими студентами.

Профессор Вальдман нас принял ласково и сказал Генри:

Виктор ведет Генри в университет.

— Мы все гордимся необычайными успехами Виктора. Да! Он лучший студент во всем университете!

Он хотел меня порадовать, добрый старый Вальдман, но на самом деле слова его отозвались мукой в моей душе. Ведь эти «необычайные успехи» были виной тому, что я вызвал к жизни страшное чудище!

Генри всегда замечал перемены моего настроения, и он заметил выражение тоски у меня в глазах, когда профессор говорил обо мне. Не докучая мне лишними расспросами, он попросту переменил тему разговора, и мне сразу стало легче. Я любил Генри, как родного брата, и не хотел бы его огорчить. А он непременно огорчился бы, поведай я ему свою тайну.

Когда Генри все-таки посетил мою лабораторию, он заметил, как я нервничал, раскладывая инструменты. Он не знал, какую роль играли они при создании моего чудища. Но и тут он не стал меня ни о чем расспрашивать, бережно сложил инструменты, и мы ушли.

Складываем инструменты.

Вот тогда-то я и решил бросить свои занятия наукой, ибо они внесли в мою жизнь отчаяние и ужас. Но мне не по душе была праздность, а потому я остался в университете и начал вместе с Генри изучать восточные языки.

Год прошел в спокойных, приятных занятиях, мы вместе учили новые языки, читали дивные книги мудрых персидских авторов, а иногда ради отдыха — бывало на целую неделю — пускались в пешие прогулки, осматривая живописные окрестности Ингольстада.

Скоро я стал тем же счастливым человеком, который за несколько лет до того впервые явился в университет, без горя и без забот.

Страшное чудище, дни моего безумия, последовавшие за его созданием, совершенно стерлись из моей памяти.

Чудные прогулки.

ГЛАВА 7. Первое убийство!

Долгожданное письмо.

Однажды теплым майским утром, когда мы с Генри как раз вернулись после долгой прогулки, мне подали письмо от моего отца. Я ждал письма, ибо намеревался повидать свое семейство в Женеве после двухлетней разлуки.

Я жадно разорвал конверт и прочитал:

Женева, мая 12 дня.

Мой дорогой сын!

С печалью и слезами призываю я тебя домой. Но до приезда твоего я Должен тебя приготовить к ужасной Новости. Твоего милого братишки Уильяма отныне нет среди нас. Доброго невинного ребенка убили!

Не стану пытаться тебя утешить, расскажу тебе только все по порядку.

В прошлый четверг, под вечер, Элизабет, я и оба твоих брата пошли гулять в тот лесок, где и ты так любил бегать, когда был еще мальчиком. Эрнест и Уильям убежали далеко вперед, играя в прятки.

Стало темнеть. Мы с Элизабет сели на скамью, поджидать мальчиков. Эрнест скоро вернулся, спрашивая, не видели ли мы Уильяма: он спрятался и не отвечает на его крики.

Мы тотчас вскочили на ноги и побежали его искать. Мы искали долго. Стемнело, а он так и не нашелся, и Элизабет пошла будить соседей, чтобы вместе, с факелами, искать Уильяма.

И вот, в пять часов утра я наконец нашел его. Страшная находка! Холодное безжизненное тело Уильяма лежало в траве, и на его горле были следы от пальцев убийцы…

Эрнест не может найти Уильяма.

Я бережно принес его домой, положил на постель. Склонившись над ним, увидев его шейку, Элизабет вдруг вскрикнула:

— Боже правый! Я убила своего брата!

И она без чувств упала мне на руки.

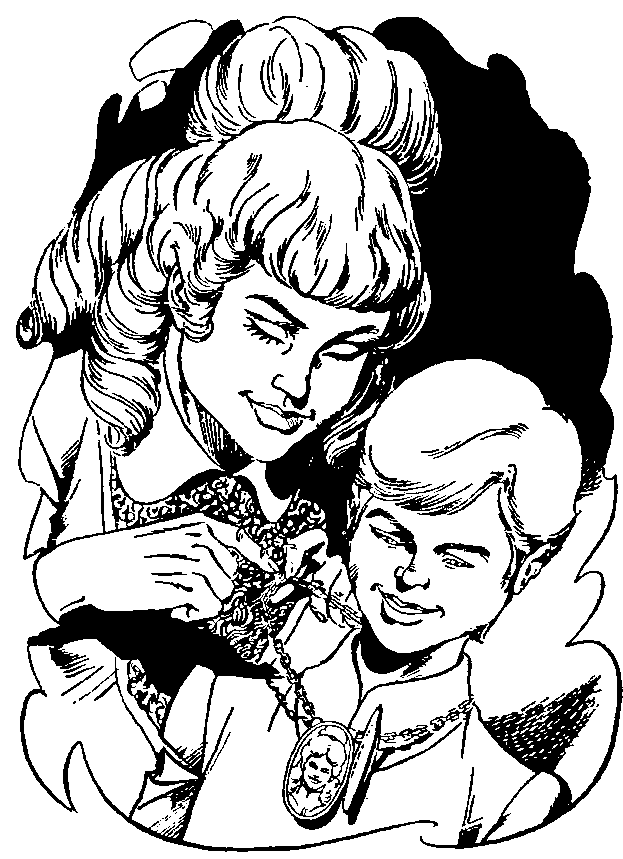

Когда ее привели в себя, она вся в слезах рассказала, что перед самой прогулкой Уильям стал ее упрашивать, чтобы она дала ему поносить цепочку с медальоном, в котором был портрет вашей дорогой матушки. Элизабет любила его и ни в чем не могла ему отказать.

Когда она увидела, что на шее Уильяма нет медальона, она поняла, что убили его для того, чтобы ограбить.

Убийцу до сих пор не нашли. Элизабет плачет день и ночь и себя винит в смерти Уильяма. Мы ждем тебя, Виктор, не для того, чтобы ты отмстил убийце, но чтобы ты разделил наше горе и помог исцелить наши безутешные сердца.

Твой любящий отец, Альфонс Франкенштейн.

Элизабет дарит Уильяму медальон.

Я бросил письмо на стол, закрыл лицо руками и залился горькими слезами. Генри обнял меня за плечи и спросил: — Друг мой, что стряслось? Отчего ты так безутешно плачешь?

Я не мог говорить. Я захлебывался от слез. Я мог только без слов показать ему письмо на столе.