Долго и подробно обсуждали Савкину отправку; вместе составили письмо землякам, и Савка на следующее же утро отомчал его на станцию — пятнадцать верст туда да пятнадцать обратно. Ночь там переночевал.

Ответ пришел через две недели. Земляки писали: «Малого присылай. Чем можем — поможем. Однако за успех не ручаемся: увольняют шибко. Сами каждый день расчета опасаемся».

Весть, что Ермолаич отправляет сына на шахты, мгновенно облетела всю деревню и подтолкнула еще одного желающего: Андрейку — сына кулака Костылева. У того нужды в доме не было, да уж больно отец одолел жадностью да притеснением.

Отец Андрейке не перечил: сыновей у него и без Андрея хватает, а уедет — все, глядишь, десятку-другую когда пришлет. Так и нашелся Савке попутчик.

Справлять ребят решили, по совету свата Акима, тотчас же по окончании уборки: «Чтобы до холодов успели жизнь свою устроить, а то и замерзнуть недолго».

Тот же сват обещал выправить Савке удостоверение в волости.

— Годочков маленько не хватает, ну да не беда: за бутылку водки припишут…

И действительно, приписали: в удостоверении Савелий Сапронов числился семнадцатилетним.

Прощание

Быстро проходят последние дни уборки, и настает назначенный день отъезда. С раннего утра в хату начинают приходить провожающие — родные и соседи. Женщины держатся возле бабушки, мужчины обступают Савку. Каждый старается дать ему в дорогу какое-нибудь напутственное наставление, совет, предостережение. Савка смущен общим вниманием и тоскливо оглядывает углы родной избы. Среди взрослых бородатых людей его небольшая, хоть и коренастая фигурка выглядит совсем детской.

С Андреем у него назначена встреча на станции. Хоть Савкин конец деревни к станции ближе и идти тому мимо Савки, но заходить за Савкой Андрей не будет. Во-первых, потому что непристойно богачу заходить за бедняком, во-вторых, у Савки свои провожатые, а у Андрея свои. Те поедут на лошадях, а Савка со своими — пешком.

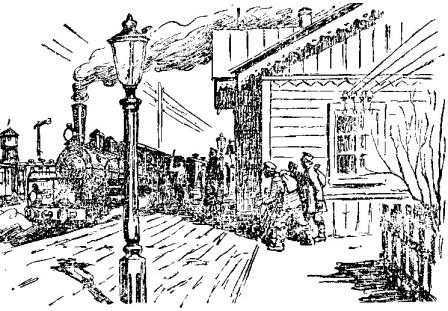

Поезд проходит через их станцию раз в сутки, ночью, задерживаясь на ней пять минут. Андрею на Лошади можно поехать к вечеру, вдоволь нагулявшись с гостями, а Савке надобно с утра: дорога длинная, трудная, грязь по колено.

Савка уже одет по-дорожному.

— Ну, пора собираться, — говорит сват Аким: он командует проводами.

Мужчины садятся на лавки у окон, женщины — на приступочке возле печки: перед отъездом всем полагается присесть. Мужчины молчат, хмуро глядя в пол: думают, верно, о нужде, которая гонит их детей из дому за куском хлеба. О ней же, владычице, думают и бабы, утирая глаза. Посидели минуты две, встали.

Бабушка подала внуку холщовый мешочек с сухарями и десятком печеных яиц и припала к его голове.

На этот раз она плакала вволю, не сдерживая слез. Знала, что прощается с внуком навсегда: об этом без слов говорили ее годы. Понимал это и Савка. И тоже плакал, не отирая слез и не отстраняясь от бабушкиных прощальных крестов, как это сделал бы в обычное время, стесняясь присутствующих.

Наконец сват говорит:

— Ну, пора в дорогу. Поплакали — и будет! До станции еще шагать да шагать.

Бабушка ощупывает в последний раз зашитую в подкладку внукова пиджака трешку — все его достояние (запас «на крайний случай») — и медяки в его кармане — на расход. Билет не предусмотрен: бедняк должен ехать «зайцем».

Крестит последними безнадежными крестами. Знает наперед, что не спасут они внука ни от толчков кондукторов, когда те будут выталкивать Савку из-под лавки вагона, пи от голодной боли в животе, ни от холода. Не было еще помощи божьей пи в каких случаях бабкиной жизни. Но она все-таки молит о ней бога, жарко глядя на образа и увешивая грудь внука крестами, как броней…

Наконец все выходят за дверь. У околицы от прочих отделяется группа в шесть человек, провожающих Савку до станции: Савка, Петька, отец, веселый сват Аким й двое друзей-сверстников.

Долго видны на бледном осеннем небе темные фигуры уходящих людей: в чистом поле как в море — далеко видно. Потом соседи один за другим расходятся.

А бабка все стоит, прижавши старые руки к груди крест-накрест. Смотрит до тех пор, пока люди превращаются в черные точки… тают…

Но вот их не стало…

Тяжело вздыхая и шатаясь — не то от старости, не то от горя, — идет она домой.

Клонится книзу старая голова, как виноватая, а губы повторяют беззвучно: «Три рубля! Три рубля! С тремя рублями парнишку в свет пустили, горемыку разнесчастного!»

Но Савка несет в новую жизнь то, что дороже денег: вольный характер, от нее унаследованный, и стремление к правде, внушенное первым учителем.

Часть вторая

Поля и дороги Орловщины

Хороши поля Орловщины весной…

Куда ни пойди, откуда ни взгляни — всюду необозримая равнина, изумрудным ковром устеленная, с мягкими, едва заметными переходами от возвышенных мест к низинным. И от этих переходов кажется, что равнина дышит, поднимая и опуская свою могучую грудь.

Еще краше те поля в конце лета.

Поднялась, возмужала красавица рожь.

Уж не ковром, и морем разлилась она по необъятной равнине; и ходят по ней золотые волны под ласковым летним ветерком; и шумит она тихим живым шелестом, будто говорят колосья меж собой: «Готовьтесь! Скоро жатва!»

Но вот наступает и это время: самое праздничное, самое торжественное в жизни полей и самое трудное. самое напряженное в жизни хлеборобов — уборка урожая.

Трудна эта пора, и недаром исстари зовется она страдою: страданием, значит.

Страдает спина от тяжелой работы; страдают руки и ноги от беспрерывного напряжения и колючего жнивья; сохнет в горле и во всем нутре от палящего весь день солнца; мутится в голове от жары и усталости. И так от зари до зари… Весь долгий, долгий по-летнему, день…

И все же не стоны, не вздохи несутся из запекшихся от жары губ, а полные бодрости и силы переклички, порой — песня.

Тот, кто посеял, взрастил эту рожь, не тяготится и ее уборкой: своя ноша не тянет.

Бурной жизнью живут в это время года поля: будто выходит наружу вся скрытая сила огромного человеческого труда, в них вложенного.

Но вот уборка кончена. Снят и свезен золотой убор полей. С последним снопом ушла с них и человеческая суета, движение, звуки, жизнь…

Остается одна молчаливая черная, сухая земля, покрытая колючей небритой бурой щетиной — жнивьем.

Начинаются осенние дожди: мелкие, упорные и неотвязные, на весь день.

Мокнет жирный комковатый чернозем полей. Под каждым комочком копится лужица. Чернозем как глина: далеко вглубь воду не пропускает, а сам размокает — в кисель.

Хорошо это ростку, путнику — лихо…

Пеший ли, конный, все едино: вязнет он в черноземной грязи выше щиколоток; хватает она его за ноги клещами; тянется за ними, как тесто за руками стряпухи.

Полем, разумеется, никто и не ходит: болото сплошное, хоть и мелкое. Для ходьбы и езды дороги есть: проселочные и большаки.

Большак за лето так ногами утрамбуется — людскими и конскими, что твой асфальт. Только пыль на нем на четверть лежит. Ну да к ней-то человеку сельскому не привыкать: почихал — и дело с концом!

Летом-то большак — асфальт, а как помочит его дождичек недельку-другую разливанное море грязи… Вот те и разница!

На всяком большаке конных дорог проложено несколько, а меж ними — трава. Ищет сначала конник спасения на травушке, крепче держит, да недолго она спасает: втолкнут ее, сердечную, вскоре в грязь вместе с верхушками. А дорожные колеи тогда ж ямами выдолбятся — колдобинами. А колдобин тех не видать — водой скрыты, как и вся дорога.

Идет себе лошадь по ровной стежке посреди дороги, а колеса вдруг в колдобину ух! Тут и телега вся перекосится вбок… Если в правый — седок скорей налево клонится. А телега в ту пору уж налево ныряет. А седок — вправо. Вот и не вывалился, вот и удержался. Вправо-влево! Влево-вправо! Качается ездок всю дорогу из стороны в сторону, что маятник. Намается!