Так встретили Новый год. Стояли вблизи пустынных Сандвичевых скал.

Второго января увидели остров, названный Куком Южным Туле. Когда-то древние так называли Исландию, считая ее самой крайней на севере. Но островов оказалось три, и средний из них Беллинсгаузен назвал островом Кука. Не открытая, но «обойденная» Куком эта часть суши, по мысли Беллинсгаузена, все равно должна носить его имя. Бродя, видимо, в тумане, Кук принял три острова за один. Но больше всего волновало Лазарева не продвижение вдоль этих островов, а разгадка того, что скрывалось за ними. Множество ледяных островов само по себе уже наводило на мысль о скрытом туманами и снегами материке где-то неподалеку отсюда. Однажды — было это шестнадцатого января 1820 года — за льдами, похожими в снегопад на белые облака, особо явственно ощущался материк. Бывало Лазарев запрашивал у Беллинсгаузена разрешения продолжать поиски. Он уже третий раз находил лазейку в айсбергах и ледяных торосах. Был и другой путь к Южному полюсу, под другим меридианом, восточнее Сандвичевого. Была надежда на время: ждать, пока раздвинутся ледяные поля и идти за льдами.

Опровергнуть «непроходимость» становилось все труднее. Ветер вздымал волны, и «Мирный», с убранными парусами, на тихом ходу, мог наскочить на айсберг. Часовые то и дело кричали:

— Прямо лед!

Рулевой, сжав зубы, спрашивал:

— А где же льда нет?

И вглядываясь в снежный мрак, готов был остановить корабль. Но тут же слышал подле себя голос Лазарева:

— Держать вправо. Лед идет вправо. Ветер в его сторону. Не бойся!

И успокаивал рулевого:

— Больше нам некуда, братец! Запомнился случай.

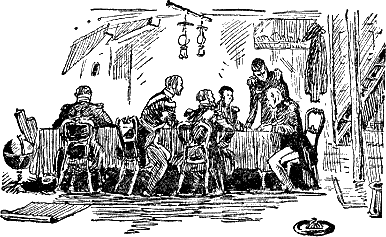

Били восьмую склянку. Лейтенант Обернибесов собирался сменить на вахте мичмана Новосильского. Он только что вышел из кают-компании. Там еще сидели офицеры, слушая Симонова: астроном читал вслух записанное им в Казани стихотворение о землепроходцах:

Лейтенант слышал, выходя, как Симонов сказал:

— В народе привыкли видеть океан одетым в туман. И сейчас нам…

Шлюп скрипел на ветру, голос Лазарева доносился сверху вместе с всплесками волны. Лазарев кричал рулевому:

— Влево!

Фонарь, висевший в кают-компании, накренился, осветив усталое лицо астронома, тетради на столе, фигуры двух офицеров, и вдруг, задребезжав разбитым стеклом, упал. Тотчас же после толчка, сбившего всех с ног, Симонов и офицеры в темноте выбежали на палубу и увидели, как исчезала за кормой, похожая на белую скалу, громадная льдина.

— По форштевню ударила! Хорошо не скулой, — крикнул кто-то Симонову.

— Иван Михайлович, — обратился Лазарев к астроному, — на вас лица нет. Такое ли еще может случиться?

— А что произошло, Михаил Петрович?

— Пустое, в форштевне выломало гриф, воды в трюме нет. Идем ровно. Ступайте-ка спать.

Утром, когда оба корабля стояли окруженные недвижным ледяным полем, Лазарев подошел на ялике к «Востоку». Докладывая начальнику экспедиции о случившемся, он сказал:

— Было бы хуже, но знаете, что помогло кораблю? Совет Захарыча, кронштадтского мастера. Вы знаете его? В последний день перед уходом из Кронштадта он посоветовал мне укрепить форштевень дубовым крепом. Я послушался его. И вот форштевень выдержал, хотя и откололся кусок фута в четыре длиной.

— Стало быть, Захарыч помог, — повторил Беллинсгаузен так, словно мастер находился где-то рядом. — Знаю старика. — И что-то вспоминая, протянул: — Много он добра сделал. Не вам одному.

И командиры заговорили о ледяном поясе, все более суживающемся вокруг кораблей.

Глава восемнадцатая

О происшедшем в ту ночь мичман Новосильский записал в своем деевнике:

«…Случись в узких проходах обычные туманы, едва ли бы мы успели. Между тем, когда сияло солнце, никто и не помышлял об опасности. Напротив, пред глазами нашими самое величественное, самое восхитительное зрелище! С левой стороны большие ледяные острова из чистого кристалла светились изумрудами; солнечные лучи, падая на них косвенно, превращали эти кристаллы в чудные, волшебные, освещенные бесчисленными огнями дворцы, возле которых киты пускали высокие фонтаны; другие острова с глубокими пещерами, в которые с яростью устремлялись волны, а сверху падали каскады, представляя самые разнообразные причудливые формы. По правую от нас сторону весьма близко тянулось ледяное поле, на котором были города с мраморными дворцами, колоннадами, куполами, арками, башнями, колокольнями, полуразрушенными мостами, посеребренными деревьями, — словом, мы видели самую интересную, чудную, фантастическую картину из „Тысячи и одной ночи“. Едва мы освободились от явной опасности и переменили долготу на несколько градусов к востоку, бесстрашный наш начальник опять идет во лыды к югу».

Лейтенанту Торсону мичман поведал свои мысли и даже прочитал написанное. В этот день офицеры «Востока» обедали на «Мирном» и после обеда Новосильский уединился в своей каюте вместе со старым своим товарищем по службе.

— Ну вот, уже и ледяные дворцы, и города, и даже сказки из «Тысячи и одной ночи», — насмешливо заметил Торсон. — А Михаилу Петровичу ничего, небось, и не почувствовалось из вашей этой поэзии… Доподлинно, виды были чудесные, но я бы предпочел без них, ближе к цели. Экая незанятость ума обнаруживается у вас, Павел Михайлович! А может быть, оно и лучше, — и не так я сказал, не в незанятости суть, а в необремененности тревогами. Но как можете утверждать, что будь туманы — не спасся бы корабль. И согласуется ли это с вашим упованием на командира, с верою в него? Нет, Павел Михайлович, записи ваши публикации не достойны, они — впечатления наивные и неуверенные, а потому не морские. Молоды вы и потому попусту восторженны!

— Ну, это вы слишком, Константин Петрович, — загорячился мичман. Только давняя служба с Торсоном удерживала его от того, чтобы не наговорить ему дерзостей. — Уж так ли вы умерены воображением? Так ли холодны, как хотите это представить?

— Одно советую: дневник никому не показывайте.

— Да я вам только, — смутился мичман. — По-вашему, в нем нет духа исследования, духа морского журнала.

— Кажется, нет главного! — заметил Тор сон.

— А что, по-вашему, главное в нашем плавании?

— Упорство! Мы несколько раз пройдем по одним и тем же местам, но проход к югу найдем. Пройдем Австралию и опять сюда вернемся. Да-да! Я осведомлен в намерениях наших командиров. Вы не раз сможете лицезреть ледяные дворцы и колокольни. А вот почему вы не записали о линиях трещин во льду, могущих стать в последующем проходами, о движении льда, о ледяных бухтах…

— А вы это отметили у себя? — напрямик спросил мичман и покраснел, почувствовав правоту Торсона.

— Я — нет, но знаю, что Беллинсгаузен за жизнью льда следит, как ва погодой!

— Он совещался с нашим командиром, но не спрашивал еще мнения офицеров, — заметил мичман задумчиво. — Ну, что ж, Константин Петрович, спасибо за науку. Я действительно впал в досужее сочинительство и упустил главное…

— А знаете, к этому всегда дневник приводит, — вдруг в утешение ему простодушно сказал Торсон. — Кстати, вняв ли указаниям, или по своему усмотрению, но семеро из нас ведут дневники.